El Niño beeinflusst Klima in Europa

Von einem El Niño bekommen selbst Europäer noch etwas zu spüren: Das Klimaphänomen im Pazifik kann in Europa für kalte Winter sorgen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Zürcher und Berner Forschern, die jetzt im Wissenschaftsmagazin «Nature» publiziert wurde.

Herbst 1941, 2. Weltkrieg: Die deutschen Truppen waren auf dem Vormarsch in Richtung Moskau. Anfang Dezember wurden die Soldaten jedoch von einem plötzlichen Wintereinbruch überrascht. Für Temperaturen um 40 Grad unter Null waren die Truppen nicht gerüstet. Sie blieben wenige Kilometer vor Moskau stecken. In weiten Teilen Europas folgte der kälteste Winter des 20. Jahrhunderts – der dritte aussergewöhnlich strenge Winter in Folge. Gleichzeitig brachte im tropischen Pazifik ein starker El Niño die Meeresströmungen durcheinander: Vom Herbst 1939 bis Frühling 1942 bildete sich eine grosse Warmwasserzunge vor der Küste Perus.

Globalere Folgen als ursprünglich angenommen

Dass die Wetterextreme in Europa und im Pazifik zur gleichen Zeit kein Zufall sind, belegen Forscher der ETH Zürich und der Uni Bern mit Hilfe von Klimamodellen in der neusten Ausgabe des Wissenschaftsmagazins „Nature“. Sie liefern damit erstmals den Beweis, dass ein El Niño das Klima auf dem europäischen Kontinent beeinflussen kann. Das Klimaphänomen im Pazifik habe somit globalere Folgen als ursprünglich angenommen, erklärt Stefan Brönnimann vom Institut für Atmosphäre und Klima an der ETH Zürich. Zusammen mit Jürg Luterbacher vom Institut für Geographie an der Uni Bern und Mitglied des Forschungsschwerpunktes NCCR Climate hat Brönnimann Einzelaspekte zum Thema bereits in anderen Fachjournalen veröffentlicht. «Mit der Nature-Publikation setzen wir unserer Arbeit jetzt die Krone auf», freut sich Luterbacher.

Klima rekonstruiert

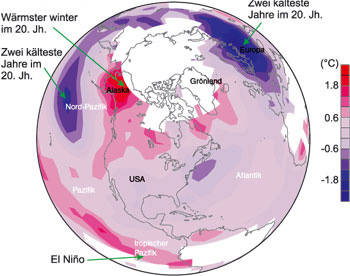

Um die Klimaschwankung während der Kriegszeit zu analysieren, haben sich die Forscher eine Unmenge von mehr als 60 Jahre alten Messdaten aus Europa, Nordamerika und der Sowjetunion vorgeknöpft. In Bern wurde anhand dieser Daten das Klima auf der Nordhalbkugel zwischen 1940 und 1942 rekonstruiert. Dabei zeigte sich, dass die kalten Winter in Europa nur ein Ausschnitt einer globalen Klimaschwankung waren: Die Winter in Alaska waren im Gegensatz zu Europa mild und die Wassertemperaturen im Nordpazifik ungewöhnlich tief. In den Luftschichten in einer Höhe von etwa 15 Kilometern fielen Brönnimann und Luterbacher hohe Temperaturen über der Arktis und eine dicke Ozonschicht über Europa auf.

Gemeinsamer Ursprung

Das Klimamodell zeigt, dass all diese Phänomene einen gemeinsamen Ursprung haben: den El Niño im tropischen Pazifik. Während starken El Niños breitet sich über dem Nordpazifik ein gewaltiges Tiefdruckgebiet aus. Dadurch verändert sich die Strömungsstruktur der Westwinde. Dies wiederum setzt eine Wirkungskette in Gang, die ein schwaches Islandtief über dem Atlantik nach sich zieht und auf dem europäischen Kontinent etwa zu kalten Wintern führen kann. Doch längst nicht jeder El Niños wirkt sich bis nach Europa aus. Welche Eigenschaften eines El Niños für den globalen Einfluss entscheidend sind, weiss man bislang allerdings noch nicht.

El Niño

El Niño ist ein weltweit einzigartiges Klimaphänomen. Im Abstand von einigen Jahren ereignet sich im äquatorialen Pazifikraum - sowohl in der Atmosphäre als auch im Ozean - eine mehrere Monate dauernde Strömungsumkehr. Dadurch kommt es an der Pazifikküste Südamerikas und in der indonesischen Inselwelt vorübergehend zu vollständig veränderten und vor allem extremen Klimabedingungen. Die Folgen sind: Sintflutartige Regenfälle, Stürme sowie Trockenheit und Dürre.