Vom CERN «total fasziniert»

Das CERN feiert Geburtstag. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums lud das Schweizerische Institut für Teilchenphysik (CHIPP) zu einem Symposium an der Universität Bern ein.

Das CERN (Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) ist das grösste und bedeutendste Forschungszentrum für Elementarteilchen der Welt. Rund 7000 Wissenschaftler aus über 80 Nationen beschäftigen sich mit Fragen wie: Was ist Materie? Warum besitzen Teilchen eine Masse? Was passierte beim Urknall? Um solchen Fragen noch genauer auf den Grund zu gehen, soll in drei Jahren mit dem Large Hadron Collider (LHC) der leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger aller Zeiten in Betrieb genommen werden. Auf dem Berner Geburtstags-Symposium am 1. Oktober ging es neben derlei aktuellen Projekten am CERN auch um seine Vergangenheit.

Den «brain drain» galt es aufzuhalten

Die Erfolgsstory des CERN war keinesfalls abzusehen. Die Schlagzeilen in der Kernphysik kamen nach Ende des zweiten Weltkrieges insbesondere aus den USA. Dort standen im Gegensatz zu Europa die teuren Grossgeräte, ohne die man in der Teilchenphysik nicht weiterkam. Dieser Standortvorteil lockte die klügsten Köpfe nach Amerika. Diesen «brain drain» galt es aufzuhalten. Mit einem international konkurrenzfähigen Zentrum wollte die Physiker-Elite in Europa der Entwicklung auf der anderen Seite des Atlantiks gegensteuern. Am 29. September 1954 war es so weit: Zwölf europäische Staaten, darunter die Schweiz, ratifizierten ein Abkommen zum Bau eines internationalen Labors für Teilchenphysik mit Sitz in Genf. Drei Jahre später ging dort der erste Teilchenbeschleuniger in Betrieb. Laut Klaus Pretzl, Leiter des Berner Laboratoriums für Hochenergiephysik (LHEP) und Mitorganisator des Symposiums, war das physikalische Institut der Universität Bern eines der ersten Hochschuleinrichtungen, die am CERN experimentierten. Pretzl selbst promovierte Mitte der 60er Jahre am CERN und war von Beginn an von der Atmosphäre, Struktur und Internationalität «total fasziniert.»

Gemäss Einsteins Formel E=mc2

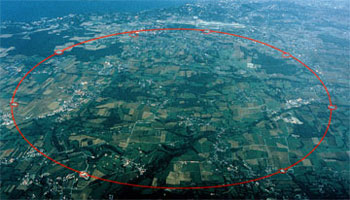

Die Bedeutung des CERN nahm mit der Installation von immer leistungsfähigeren Beschleunigern kontinuierlich zu. Physiker lassen die beschleunigten Teilchen aufeinander oder auf ruhende Materie prallen. «Mit jeder Maschine hat die Kollisionsenergie zwischen den Teilchen zugenommen», sagte Maurice Bourquin, bis vor kurzem Präsident des CERN-Rats, in Bern. In teils riesigen Detektoren können die Wissenschaftler die Zusammenstösse registrieren und die Eigenschaften von Materie untersuchen. In den 90er Jahren beschleunigten die Physiker 100 Meter unter der Erde in einem 27 Kilometer langen Ringtunnel Elektronen und Positronen, bis sie nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aufeinanderprallten. Dabei wurde gemäss Einsteins Formel E=mc2 (die Energie ist gleich dem Produkt aus der Masse und dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit) Materie in Energie und zurück in Materie verwandelt.

Auf der Suche nach dem Higgs-Teilchen

Mit dem im Bau befindlichen Large Hadron Collider (LHC) sollen in dem unterirdischen Ringtunnel künftig Protonen in Fahrt gebracht werden – und zwar auf eine Geschwindigkeit von 300 000 Kilometer pro Sekunde. Im Rahmen eines Experiments mit dem Namen «Atlas» errichten Fachleute zurzeit in einer riesigen Halle den Detektor, in dem die Elementarteilchen aufeinanderprallen und neue Teilchen erzeugt werden sollen. «In der Halle könnte der Arc de Triomphe nachgebaut werden», schwärmte CERN-Direktor Robert Aymar. Der wissenschaftliche Direktor Joseph Engelen hofft, mit dem Versuch in physikalisches Neuland vorzustossen: «Wir suchen das Higgs-Teilchen», sagte er in Bern. Es soll erklären, warum die Elementarteilchen und damit auch wir selbst eine Masse haben. An der Suche beteiligt sind auch Wissenschaftler des Berner LHEP.

Neutrinos auf dem Weg nach Rom

Hochenergiephysiker der Uni Bern nehmen in Kooperation mit dem CERN eine weitere Elementarteilchen-Gattung genauer unter die Lupe: die Neutrinos. Im Kosmos kommen diese Teilchen am häufigsten vor. Billionen von Neutrinos durchdringen pro Sekunde unseren Körper. Es gibt verschiedene Neutrinoarten, die sich ineinander umwandeln können. Damit ist klar, dass auch diese winzigen Teilchen eine Masse besitzen. Viel mehr weiss man über den Umwandlungsprozess jedoch nicht. Deswegen sollen in rund zwei Jahren Neutrinostrahlen vom CERN in Richtung Rom geschossen werden. «Auf der Strecke von 735 Kilometern Länge werden sich die Teilchen 11 Kilometer unter der Erde in eine andere Art von Neutrinos umwandeln», ist Klaus Pretzl, Leiter der Berner Projektgruppe, zuversichtlich. Im Gran Sasso Laboratorium in der Nähe von Rom können die Teilchen nach ihrer Reise mit Hilfe eines zweitausend Tonnen schweren Detektors aufgefangen, registriert und analysiert werden.