Bauanleitung für ein Weltwunder

Dem Berner Kunsthistoriker Volker Hoffmann ist anscheinend gelungen, was viele vor ihm versucht haben: Er hat den Bauplan für die Hagia Sophia rekonstruiert. Seine Arbeit hat er in einer Ausstellung dokumentiert. Sie wurde am Freitag in Istanbul eröffnet.

Vor fünf Jahren war es nicht mehr als eine Idee. Im Berner Wissenschaftsmagazin «UniPress» skizzierte Volker Hoffmann ein Entwurfsmodell für die Hagia Sophia in Istanbul. «Ich habe mit Zirkel und Lineal gespielt», sagt er heute, «und dabei viel Glück gehabt.» Damals arbeitete Hoffmann, Professor für Architekturgeschichte und Denkmalpflege, am Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern. Seit Beginn des Sommersemesters 2005 ist er pensioniert. Seine Idee hat er in den vergangenen Jahren mit Daten zu belegen versucht. Hoffmann ist nun davon überzeugt, zusammen mit seinem Assistenten Nikolaos Theocharis, den geometrischen Entwurf des «achten Weltwunders», der Hagia Sophia, entschlüsselt zu haben.

Schwerelos über dem Gotteshaus

Das Wunder offenbart sich dem Besucher, wenn er im Hauptraum der ehemaligen Sophienkirche steht und den Blick zur Decke hebt: Die immense, tonnenschwere Kuppel mit einem Durchmesser von mehr als 30 Metern scheint nahezu schwerelos über dem Gotteshaus zu schweben. Sie wird von nur vier Pfeilern getragen. Zwischen Marmorboden und Kuppeldach liegen 56 Meter. Unter Fachleuten gilt die Hagia Sophia, die im 15. Jahrhundert zur Moschee umgestaltet wurde, als eine der kühnsten Konstruktionen von Menschenhand.

Im Zentrum des alten Konstantinopels wurde die Kirche vor fast 1500 Jahren im Auftrag von Kaiser Justinian I. nach den Plänen des Mathematikers Anthemios von Tralles und des Architekten und Statikers Isidoros von Millet in nur sechs Jahren gebaut (532 bis 537). Die Pläne jedoch blieben für immer verschollen. Und so versuchen Wissenschaftler seit langem dem Entwurfsprinzip und damit dem Geheimnis der Hagia Sophia auf die Spur zu kommen.

Ein kombiniertes Weltmodell

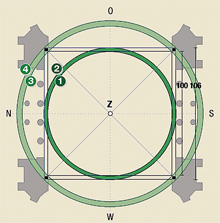

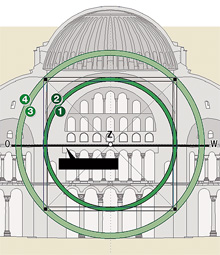

«Es gleicht einer Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen», beschreibt Volker Hoffmann das Unterfangen. Vor fünf Jahren hat der Kunsthistoriker anscheinend die richtige Fährte eingeschlagen. Er entwickelte die Idee, dass der Kirche die geometrische Figur eines «Analemmas» zu Grunde liegen könnte: eines Quadrats, das von einem Kreis umschrieben wird und in das ein Kreis eingeschrieben ist. Diese Figur sollte sich im Grundriss wie im Aufriss der Hagia Sophia wieder finden. Der Wissenschaftler unterstellte weiter: «Alle Masse des Bauwerks werden sich aus diesem Modell ableiten lassen.»

Hinter den geometrischen Figuren verbirgt sich laut Hoffmann weit mehr als reine Mathematik. Es gehe vielmehr um ein «kombiniertes Weltmodell», das in dem Prestigebau dargestellt werden sollte. Die Hypothese: Wenn man das Analemma in drei Dimensionen abbildet, wird der Würfel von einer Kugel durchdrungen. Kugel und Kubus verkörpern zwei antike Denkmodelle: Die Kugel steht im Sinne der Griechen für das Universum in physikalischer Gestalt; der Kubus im Sinne der Altorientalen und des alten Testaments für die Ordnung der Welt. Und womöglich steckt in ihrem Bau noch mehr Doppeldeutigkeit als ursprünglich angenommen: Kaiser Justinian I. habe sein Herrschaftsprinzip in der Kirche für immer manifestieren wollen, spekuliert Hoffmann. Das Analemma könnte für die Doppelherrschaft von Patriarch und Kaiser stehen.

Ausstellung in Istanbul und in Berlin

Während sich die womöglich im Wunderbau verkörperte Ideologie wohl nie beweisen lassen wird, galt es für Hoffmann die mutmassliche Geometrie anhand der Kirchemasse zu untermauern. Mit einem speziellen 3D-Lasermessgerät kartografierten Theocharis und er das Innere der Hagia Sophia. Der hochpräzise Laser erlaubte es, den Raum schichtweise und millimetergenau zu vermessen. «Wir haben damit die exaktesten Messdaten der Hagia Sophia», sagt Hoffmann. Und: Die Daten bestätigen seine Entwurfstheorie und liefern das nötige Material für die Rekonstruktion der Baupläne im Detail. Das Konstruktionsprinzip wird in der Ausstellung «Der geometrische Entwurf der Hagia Sophia in Istanbul», die Hoffmann mit seinem Team zusammengestellt hat, anschaulich dokumentiert. Sie ist vom 15. April bis zum 7. Mai 2005 im Hagia Sophia-Museum in Istanbul zu sehen. Im Anschluss gastiert sie vom 25. Mai bis zum 24. Juni 2005 in Berlin.

Weiterführende Informationen

Ausstellung, Buch und Fachtagung

Die Ausstellung «Der geometrische Entwurf der Hagia Sophia in Istanbul» ist vom 15. April bis zum 7. Mai 2005 im Hagia Sophia-Museum in Istanbul zu sehen. Im Anschluss gastiert sie vom 27. Mai bis zum 3. Juli 2005 in der Kunstbibliothek der staatlichen Museen in Berlin. Zur Ausstellung erscheint im Peter Lang Verlag ein Begleitbuch. Am 27. Mai 2005 stellt Hoffmann seine Thesen an einer Fachtagung am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin zur Diskussion.

Artikel

In originaler Länge können Sie diesen Artikel im Wissenschaftsmagazin der Uni Bern «UniPress» lesen.