Das Wetter von gestern für das Klima von morgen

Die Uni Bern ist das Mutterhaus des Nationalen Forschungsschwerpunkts Klima. 130 Mitarbeitende, 14 Projekte, 41 Dissertationen, 330 Publikationen: Nach vier Jahren war es Zeit für eine Zwischenbilanz.

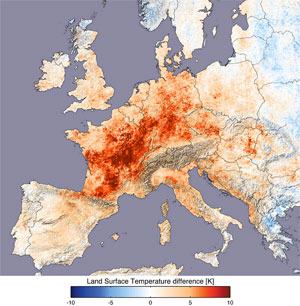

Der Hitzesommer 2003 stellt für den Aareschwimmer einen Glücksfall dar, für die Gemüsebäuerin eine Katastrophe und für die Klimaforscher ein Jahrtausendereignis. Doch solche Extremereignisse werden in Zukunft häufiger, und – bei einer Verdoppelung des Treibhauseffekts – ab 2070 sogar zum Normalfall. Dies besagt eines der Forschungsresultate, welche der Nationale Forschungsschwerpunkt Klima (NFS Klima) an seiner Tagung «Boxenstopp» präsentiert hat.

Seit vier Jahren ist die Universität Bern das Zentrum des NFS Klima; Partner sind die ETH Zürich, MeteoSwiss, Agroscope, das Paul Scherrer Institut, die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft sowie die Universitäten Freiburg und Genf. Der NFS Klima steht nach vier Jahren an einem Übergang: Die erste Phase ist abgeschlossen, und eine ebenfalls vierjährige zweite Phase beginnt. Grund für eine Zwischenbilanz, die am 17. Mai im Kursaal gezogen wurde.

Entscheidende Wissenslücken schliessen

Wie wirkt sich der Klimawandel in der Schweiz auf Ökosysteme, auf Wirtschaft und Gesellschaft aus? An dieser Frage arbeiten über einhundert Wissenschafterinnen und Wissenschafter in vierzehn Forschungsprojekten. Aufgeteilt ist der NFS Klima in vier Teilbereiche oder Work Packages: Das Klima der Vergangenheit, das Klima der Zukunft, Einflüsse von Klimaänderungen auf Landwirtschaft und Wald sowie die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Wirtschaft.

Heinz Wanner, Direktor NFS Klima, zieht eine positive Zwischenbilanz: «Die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den führenden Schweizer Klimaforschern hat dazu beigetragen, entscheidende Wissenslücken im Verständnis des Klimasystems zu schliessen.» Und Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Work Packages belegen dies mit der Präsentation von Forschungsresultaten. Es ist etwa gelungen, die Temperatur- und Niederschlagsdaten zu rekonstruieren und so das europäische Klima der letzten fünfhundert Jahre nachzuverfolgen. Erst ein solcher Blick zurück ermöglicht es, zwischen klimatischen Extremereignissen und normalen Schwankungen zu unterscheiden. Und tatsächlich: Der Sommer 2003 war mit Abstand der wärmste der letzten fünfhundert Jahre. Am andern Ende der Skala steht der Winter 1708/09 als der absolut kälteste.

Swiss Re interessiert sich für saisonale Wetterprognosen

Solche Daten aus der Vergangenheit «eichen» die Klimamodelle, welche Aussagen zum Klima der Zukunft ermöglichen. Gemäss diesen Modellen werden Hitzesommer gegen Ende unseres Jahrhunderts keine Ausnahmeerscheinungen mehr darstellen, aber auch die Jahr-zu-Jahr-Variabilität wird zunehmen, das heisst die Unterschiede zwischen einem heissen und einem kühlen Sommer werden grösser ausfallen als heute.

Naheliegend, dass von einer solchen Klimaveränderung erhebliche Einflüsse auf Landwirtschaft und Wald ausgehen: Das Bodenwasserangebot wird sich verändern, das Risiko für Trockenschäden zunehmen. Solche Szenarien sind nicht nur für die Landwirtschaft von Bedeutung, sondern auch für die Versicherungen.

Deshalb arbeitet der NFS Klima eng mit der Wirtschaft zusammen. Die Rückversicherungsgesellschaft Swiss Re beispielsweise ist interessiert an saisonalen Wetterprognosen für die Einschätzung zukünftiger Risiken in den Bereichen Sturm, Überschwemmung oder Ernteausfall. Und genau solche Vorhersagen für Monate oder gar ganze Jahreszeiten werden möglich. Daran interessiert sind natürlich auch die Aareschwimmerin und der Gemüsebauer.