Es wurde Licht!

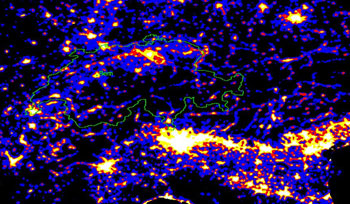

Satellitenbilder zeigen, dass die Nacht heute bis in die Alpen erleuchtet ist – mit künstlichem Licht. Ein Team aus Wissenschaftlern, darunter die Berner Geografen Stefan Wunderle und Katja Maus, befassten sich im Rahmen eines Nationalen Forschungsprogramms mit diesen Nachtlandschaften. Entstanden ist ein wunderschönes Buch zum Thema Licht und Dunkelheit.

Es ist still. Und dunkel. Die Sonne ist hinter den Bergen verschwunden, die Nacht beginnt. Nur noch der Mond und die Sterne geben Licht.

Eine Idylle, die in bewohnten Gebieten selten geworden ist. Resultate des Forschungsprojektes «Fiat Lux!» zeigen, dass die künstliche Beleuchtung in den letzten fünfzig Jahren massiv zugenommen hat und sich die Nachtlandschaften verändert haben. «Fiat Lux!» ist ein Teil des Nationalen Forschungsprogramms «Landschaften und Lebensräume der Alpen». Die Wissenschaftler untersuchten die Entwicklung der künstlichen Beleuchtung und deren Auswirkungen: Wie sah eine Nachtlandschaft vor dreissig Jahren aus? Warum wurde die Nacht immer heller und was denken die Menschen darüber?

Neben Historikern, Soziologen und Architekten waren auch Stefan Wunderle und Katja Maus vom Geographischen Institut der Uni Bern beteiligt. Die beiden haben die Entwicklung der nächtlichen Beleuchtung im gesamten Alpenraum – mittels Fernerkundung, das heisst mit Satellitenaufnahmen – rekonstruiert. Auch philosophisch, literarisch, fotografisch befassten sich die Projektteilnehmer mit Licht und Dunkelheit; diskutierten, wanderten gemeinsam auf den Monte Generoso, mitten in der Nacht. Und Architekt Ivan Beer schoss Bilder, welche die Nachtlandschaften erlebbar machen. «Wieviel Licht braucht der Mensch um leben zu können, und wie viel Dunkelheit?» lautet denn auch der Titel des Buches, welches die Ergebnisse von «Fiat Lux!» zusammenfasst.

Dorfkirchen werden in Szene gesetzt

Es ist hell. In der Stadt sind die Strassen beleuchtet. Niemand verirrt sich gerne in eine dunkle Gasse. Licht, das heisst Leben, das heisst Sicherheit.

Der Strassenverkehr war eine der Triebkräfte um alles zu beleuchten. Häuser, Wohnungen und Geräte für das moderne Leben brachten vermehrt künstliches Licht in Städte und Dörfer. Der Strassenverkehr war eine der Triebkräfte um alles zu beleuchten. Häuser, Wohnungen und Geräte für das moderne Leben brachten vermehrt künstliches Licht in Städte und Dörfer.

Auch der Tourismus trug zu der massiven Zunahme der Beleuchtung bei. Früher war es üblich, künstliches Licht vor allem bei speziellen, festlichen Anlässen einzusetzen. So wurden die Bewohner von Lugano bis 1970 noch gebeten, bei Festen das Licht anzudrehen. Heute sind Seepromenaden, Parkanlagen, grosse Hotels und Denkmäler permanent beschienen. Der Wandel der Nachtlandschaften verlief schleichend, um 1970 jedoch beschleunigte er sich. Mehr aus touristischen als aus religiösen Gründen wurden in dieser Zeit viele Kirchen mit künstlichem Licht in Szene gesetzt. «Viele Machtträger waren plötzlich der Meinung, dass ihre Dorfkirche – unbeleuchtet wie sie seit Jahrhunderten war – nicht mehr genüge», schreibt Projektleiter Jon Mathieu.

Blick aus der Ferne

Es glitzert und funkelt. Steht man auf dem Gipfel und schaut ins Tal, sieht man tausende kleine Lichter. Als hätten sich die Sterne ins Tal gelegt. Doch je weiter man sich entfernt, desto weniger funkeln einzelne Punkte – bis das beleuchtete Tal irgendwann zu einer gelben Fläche verschmilzt.

Ein- bis zweimal pro Nacht überfliegt der Wettersatellit des amerikanischen Militärs Europa und schiesst Bilder. Die Berner Geografin Katja Maus hat diese Bilder, die seit Beginn der 1990er digital verfügbar sind, für den Alpenraum und das Mittelland herausgesucht. «Jeder Punkt in den digitalen Daten bezieht sich auf einen Punkt auf der Erde», erzählt Maus. Damit lasse sich das künstliche Licht im entsprechenden Gebiet ziemlich genau quantifizieren. Zusätzlich hat Maus die Bilder der 1970er Jahren gescannt und so digital aufbereitet. So war es möglich, die Entwicklung der nächtlichen Beleuchtung über einen längeren Zeitraum zu betrachten. Die Satellitenbilder zeigen sehr deutlich, wie hell die Nacht in den letzten zwanzig Jahre geworden ist. Gebiete, die früher nur punktuell leuchteten, sind heute flächendeckend erhellt. Die besonders stark beleuchteten Flächen haben sich zwischen 1992 und 2000 verdoppelt. Frühere Lichtinseln sind zu ganzen Beleuchtungsteppichen zusammengewachsen.

Vögel verirren sich

Das künstliche Licht hat jedoch negative Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere. Vögel, die sich an den Sternen orientieren, verirren sind im Lichtermeer der Stadt. Pflanzen blühen früher als in der Natur üblich, und können so dem Frost zum Opfer fallen. Auch die Bevölkerung beurteilt den Wandel mit gemischten Gefühlen. Zwar gab es keine grossen Widerstände gegen die Zunahme des künstlichen Lichtes. Denn Licht, das hiess auch Fortschritt, Wohlstand, Modernität. Aber viele der Befragten fanden stark beleuchtete Nachtlandschaften überhaupt nicht schön.

«Aber», schreibt Mitautor und Architekt Peter Zumthor, «wenn ich diese Lichter, die wir uns selber machen, nicht als Anstrengung zur Aufhebung der Nacht begreife, sondern sie als Akzentuierung der Nacht, als intime, vom Menschen geschaffene Orte des Lichtes in der Dunkelheit zu denken versuche, dann werden sie schön, dann können sie ihren eigenen Zauber entfalten.»

Weiterführende Links

Das Buch ist über den vdf Hochschulverlag der ETH Zürich bestellbar.