Im Wein steckt eine klimatische Wahrheit

Frühe Daten der Traubenlese lassen auf das damals herrschende Klima schliessen. Eine Studie des NFS Klima wirft einen Blick zurück ins Mittelalter.

Der Öchslegrad zeigt den richtigen Zeitpunkt an: Hat der Zuckergehalt der Trauben einen bestimmten Wert erreicht, werden die Beeren möglichst rasch gelesen; denn nur die richtige Zuckermenge gibt dem Wein später den richtigen Alkoholgehalt. Bestimmt wird der Reifeprozess und der Erntezeitpunkt der Trauben durch die Temperatur, die im Frühling und Sommer geherrscht hat. Umgekehrt kann aufgrund der Lesedaten auch auf die Temperatur zurückgeschlossen werden. «Und damit indirekt auf die klimatischen Bedingungen einer Zeitperiode», sagt Nicole Meier. Genau das hat die Geografin in ihrer Diplomarbeit getan: Mithilfe von historischen Traubenlese-Daten hat sie die Temperaturen der letzten 500 Jahre in der Schweiz rekonstruiert.

Heuer fand die «Lesete» schweizweit anfangs Oktober statt. Die späteste dokumentierte Traubenlese hatte gemäss Meier 1816 erst am 11. November begonnen – die früheste anfangs September, im Hitzesommer 2003. Eine Bilanz von Meiers Arbeit am Geographischen Institut der Uni Bern ist: «Die starke Erwärmung seit Ende des 20. Jahrhunderts wurde bestätigt.»

Klöster haben ausführlich dokumentiert

Wein eignet sich gut, um die Wahrheit über das vergangene Klima herauszufinden: «Die ‹Lesete› wurde schon im Mittelalter vielerorts ausführlich dokumentiert», erklärt Meier – in erster Linie von Klöstern, die damals im Besitz vieler Wein-Anbaugebiete waren. Die Geografin konnte deshalb auf umfangreiche Lesedaten von 15 Stationen – angesiedelt vom Waadtland über Basel bis hin zu Schaffhausen – zurückgreifen; einige Lücken in den Dokumenten gab es lediglich wegen gravierender Rebenkrankheiten. All diese Angaben sind in der Euroclimhist-Datenbank des Historischen Instituts der Uni Bern archiviert.

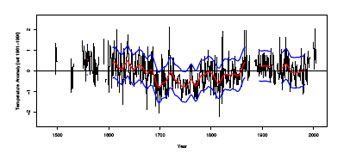

Die Forscherin ging in zwei Schritten vor: Erstens bereinigte sie die Erntedaten, um die Zahlen statistisch vergleichen zu können. Zweitens kalibrierte Meier diese Datenreihen anhand monatlich gemittelter Temperaturen, die in bestimmten Gebieten im 18., 19. und im 20. Jahrhundert geherrscht hatten. Sie fand heraus, dass ein Grad Temperaturunterschied zwischen April und August eine Verschiebung der Traubenernte um 12 Tage bewirkt. Mittels statistischer Hochrechnungen rekonstruierte die Geografin schliesslich die Temperatur zurück bis ins Jahr 1480.

Daten aus Burgund bestätigen die Resultate

Die Ergebnisse bestätigen die starke Erwärmung seit den 1990er Jahren. Ein Zeichen des Klimawandels? Vermutlich, so Nicole Meier, obwohl sie mit ihren Schlüssen vorsichtig bleibt: «Temperatur-Schwankungen gab es auch früher». So folgten gemäss ihren Hochrechnungen zum Beispiel auf eine kühlere Zeit gegen Ende des 17. Jahrhunderts wieder wärmere Temperaturen. Ab 1718 fiel das Thermometer erneut – um schliesslich ab 1816 tendenziell stetig wieder zu steigen. Meiers Daten werden von anderen Studien aus dem Burgund, welche ebenfalls auf Beobachtungen der Pflanzenentwicklung beruhen, bestätigt. Meier stellt klar, dass weitere solcher phänologischen Untersuchungen folgen müssen. Erstens um Fehler, die bei der subjektiven Dokumentation durch den Menschen entstünden, auszubügeln. «Und zweitens natürlich, um die Klimavariabilität noch besser zu verstehen.»