Irgendwo zwischen Apparaten, Ärzten, Genen und Geburt

Wann beginnt das Leben? Diese Definition fordert die Disziplinen angesichts der neuen Möglichkeiten in der Genetik und Fertilitätsmedizin heraus. «Die Menschwerdung ist eine komplexe kulturelle Veranstaltung», so der deutsche Kulturtheoretiker Hartmut Böhme.

«Wo fängt an, was man Mensch nennen kann?» Hartmut Böhme, der renommierte Professor für Kulturtheorie und Mentalitätsgeschichte aus Berlin, tastete sich in einem Vortrag des «Collegium generale» an die Ursprünge des Lebens heran. Und setzte sich so mitten in die heisse Diskussion um Stammzellenforschung und pränatale Diagnostik. Entsteht Leben mit der Geburt eines Menschen oder bereits bei der Ei-Samen-Verschmelzung? Durch den biotechnologischen Fortschritt sind ethische Probleme entstanden, die es gemäss Böhme noch nie gegeben hat – man erinnere sich an das Hybridwesen Maus, der ein menschliches Ohr auf dem Rücken wächst. Der Mensch steht angesichts der gentherapeutischen (Un-)Möglichkeiten unter Entscheidungszwang, «da er selbst zum Autoren des Lebens geworden ist», so Böhme. Und er mahnt gleich vorweg, dass «die Geisteswissenschaft in dieser Sache nicht einfach den ‹Life Scienes› weichen darf – denn Leben hat viele Gesichter.

Das Leben verknüpft viele Disziplinen

«Das Leben hat nicht nur einen biologischen Anfang, sondern viele historische Anfänge.» Entstehen und Vergehen lösen sich immer wieder ab, schon während einer Schwangerschaft: Die Zeit des werdenden Menschen im Mutterleib sei von biologischen, physiologischen und soziokulturellen, ständig laufenden und wieder endenden Vorgängen geprägt, so dass daraus ein ethisches Dilemma erwachse, so Böhme: Gehe man strikt von dieser Kontinuität aus, gelte sie auch bereits für die verschmolzene Samen-Ei-Zelle, und pränatale Eingriffe wie eine Gentherapie oder eine Abtreibung müssten klar als unethisch bezeichnet werden. Im Gegensatz dazu stehe die Annahme, dass Leben erst mit der Geburt beginne und somit würden solche Eingriffe vertretbar. «Es geht in diesem Konflikt um das Schutzrecht der pränatalen menschlichen Entität», so Böhme, «und genau da vermischen sich die modernen medizinischen Kenntnisse mit ethischen Aspekten».

Wann beginnt das Recht?

«Kein Zweifel, dass ein Legalitätsrahmen geschaffen werden muss, der die Würde des Lebens schützt», meint der Kulturtheoretiker und involviert Recht und Politik in die Diskussion. Die Menschenrechte sichern jedem Individuum das Recht auf Namen, Familie und Staatsangehörigkeit zu, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass «die Menschenwürde kollabiert, wenn sich eine Person nur auf sich selber bezieht und nicht auf eine staatliche Identität», so Hartmut Böhme. Das Recht von Leben beginnt also nicht einfach mit der Geburt, sondern erst mit der sozialen Einbettung. Fest steht: «Die Menschwerdung ist längst nicht mehr eine Einheit», sagt der deutsche Professor, «sondern eine komplexe kulturelle Veranstaltung». Die Mutter-Kind-Dualität sei eine Art Dreiecksbeziehung geworden – mit Apparaten, Laboren, Gesetzen, Ärzten, Moralisten und Diskursen.

Natur und Kultur gehen Hand in Hand

Hartmut Böhme zieht den Kreis noch weiter – und blickt zurück in die Steinzeit. Die physiologische Gestalt des Menschen begann sich zu entwickeln: Durch die Entkoppelung der Fortbewegungs- und Greiforgane wurde der aufrechte Gang möglich, durch die Hochlagerung des Kopfes eine ausgeprägte Hirnbildung. Es folgte der intelligente Einsatz von Werkzeugen und die Sprache, und mit ihr entstand Kultur. «Die biologische Evolution wird zur kulturellen Evolution mit Denken und Sprechen», so Böhme. «Natur und Kultur verweben sich sich und befreien den Menschen aus seinem zoologischen Rahmen.» Und heute könne diese Intelligenz mit ihrer hochentwickelten Humangenetik gezielt verändern, was früher als Evolution galt. Somit ist für Hartmut Böhme klar: «Einen Streit der Fakultäten in der Frage nach dem Beginn des Lebens darf es nicht geben.» Die biologische Anthropologie hat nämlich erst die Grundlage für die anstehenden ethischen Herausforderungen geschaffen, welche ihrerseits nun ein gesellschaftliches Handeln erfordern.

Gibt es einen guten Fortschritt?

Hartmut Böhme betrachtet die aktuelle Gen-Debatte skeptisch. «Hat es jemals Techniken gegeben, die aus ethischen Gründen nicht angewendet wurden? Nein.» Technologie wird meist realisiert ohne klare Abschätzung der Folgen. Die natürliche Evolution habe Stabilität garantiert, gerade durch ihre Langsamkeit. «Heute ist alles sehr schnell geworden.» Doch Böhme relativiert zum Schluss: «Kein Fortschritt ist als solcher gut, er kann es nur werden.»

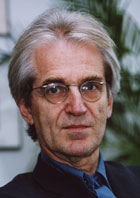

Zur Person

Hartmut Böhme

Prof. Dr. Hartmut Böhme ist Professor für Kulturtheorie und Mentalitätsgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin. Er hat Germanistik, Philosophie, Theologie und Pädagogik studiert und zahlreiche Bücher veröffentlicht. Er hatte Gastprofessuren in den USA und in Japan inne. 2006 erhielt er Dr. Meyer-Struckmann-Preis.