Narzissten: Gefallen um jeden Preis

Narzisstische Menschen fühlen sich schneller angegriffen als Menschen ohne solche Persönlichkeitsmerkmale. Die Männer reagieren oft gar aggressiv. Das ist ein Resultat aus dem Testlabor der Sozialpsychologen an der Uni Bern.

«Du bist ich! Nun merk’ ich, und nicht mehr täuscht mich mein Bildnis! Die Liebe verzehrt mich zu mir; und die Glut, die ich gebe, die nehm’ ich!» Narziss beugt sich in den Metamorphosen von Ovid selbstverliebt, aber schliesslich einsam und todunglücklich über sein Spiegelbild im Wasser. Sogar der schönen Nymphe Echo hat er einen Korb gegeben, weil er nur Augen für sich selbst hatte. Diese Episode aus der griechischen Mythologie gab der Persönlichkeitsstruktur des Narzissmus ihren Namen. «Aber erforscht ist dieses Phänomen bis heute kaum», sagt Carolyn Morf, die eine SNF-Förderungsprofessur am Psychologischen Institut der Uni Bern innehat. Sie kann aber immerhin in ihrer neusten Studie zeigen, dass hinter dem selbstbewussten Gehabe – wie bereits vermutet – ein Gefühl der Wertlosigkeit steckt.

Das verzerrte Selbstbild

«Alle Menschen haben ein Bild von sich», sagt Carolyn Morf. «Dieses beinhaltet die Selbsteinschätzung, wie wir glauben, dass wir sind, aber auch die Vorstellung, wie wir gerne sein möchten.» Bei Narzissten ist dieses Selbstbild leicht verzerrt: Sie sehen sich als besonders aussergewöhnliche Personen mit grandiosen Fähigkeiten, sie haben das Gefühl, die Welt schulde ihnen etwas, bluffen und setzen andere gar herab, um selber besser dazustehen – wie Morf schon in ihrer Masterstudie gezeigt hat. «Narzissten wollen unbedingt gefallen und dürsten nach Anerkennung – aber gerade diese wird ihnen oftmals verweigert, da sie so sehr auf sich bezogen reagieren und kaum Gespür für die Anliegen ihre Mitmenschen haben», so Morf. Die Psychologin bezeichnet diesen Effekt als Paradox des Narzissmus: Je extremer der Narzisst sich selber konstruiert und darstellt, desto weniger bekommt er unter dem Strich, da die Menschen beginnen, einen Bogen um ihn zu machen.

Das undurchschaubare Experiment

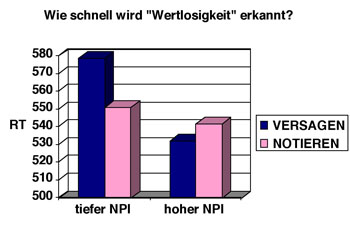

Wenn dieser Persönlichkeitsstörung tatsächlich ein geringes Selbstwertgefühl zugrunde liegt – wie lässt sich das beweisen? «Niemand gibt gerne seine Schwächen zu, und Narzissten erst recht nicht», so Morf. Die Methode des «subliminalen Primings» umgeht dieses Problem: Testpersonen, die aufgrund eines Fragebogens als narzisstisch eingestuft werden, sitzen vor dem Computer. Auf dem Bildschirm erscheinen nacheinander Wörter, die für Wertlosigkeit stehen, wie zum Beispiel «dumm»; es leuchten aber auch Nonsens-Wörter auf. Per Mausklick geben die Testpersonen möglichst schnell an, wann sie ein Wort vor sich haben und nicht eine sinnlose Buchstabenreihe. Sie merken dabei allerdings nicht, dass unmittelbar zuvor ein anderes Wort blitzartig auf dem Bildschirm aufleuchtet: Für einige Millisekunden wird der Begriff «Versagen» eingespeist. «Auf der kognitiven Ebene kann dieses sogenannt subliminal präsentierte Wort nicht erkannt werden, unterbewusst hinterlässt es aber einen Eindruck», erklärt Morf. Als neutrale Kontrolle wird ab und zu auch ein wertfreies Wort wie «notieren» eingesetzt.

Der schnelle Narzisst

Die Resultate zeigen klar: «Narzissten erkennen die Versagenswörter wie ‹dumm› schneller, wenn ihnen vorgängig subliminal, also nicht explizit erkennbar, auch ein Versagenswort gezeigt wurde», so die Sozialpsychologin. Morf führt diese schnelle Reaktion auf eine Hypersensibilität zurück: Durch das subliminal präsentierte Wort ist der Narzisst bereits alarmiert, denn diese Menschen fühlen sich in ihrem Selbstwertempfinden sehr schnell angesprochen. Folgt darauf mit dem sichtbaren Begriff noch eine zweite negative Konfrontation, wird der Betroffene reflexartig darauf reagieren, damit er sich gegebenfalls verteidigen könnte: Er drückt die Maustaste schneller als der nicht-narzisstische Teilnehmer. Der Beweis für Morf, dass das Selbstwertgefühl des Narzissten grundsätzlich wackelt.

Die prompte Aggression

Die Psychologin will noch mehr wissen: Den Testpersonen werden nun subliminal abwertende oder neutrale Wörter gezeigt. Auf dem Bildschirm sind aber nur Begriffe der Aggression und der Traurigkeit zu lesen: «Personen mit narzisstischen Zügen erkennen Aggressionswörter schneller als die Traurigkeitsbegriffe, wenn zuvor abwertende Wörter gezeigt wurden.» Das Fazit: Werden Narzissten mit Abwertung konfrontiert, reagieren sie aggressiver als Nicht-Narzissten. «Jedenfalls die Männer», so Morf. Selbstverliebte Frauen wählen in Morfs Experiment nicht die aggressive Verteidigungsstrategie. «Wie diese Frauen den Angriff auf ihre Person ausgleichen, ist noch unklar.»

Die gefährdeten Beziehungen

Morf fasst in ihrem Buch «Die Paradoxa des Narzissmus» zusammen: «Narzisstische Persönlichkeiten scheinen ein chronisch erhöhtes Aktivierungsniveau aufzuweisen, wenn es um ihren Selbstwert geht – Möglichkeiten zur Selbstaufwertung werden rasch wahrgenommen, potenzielle Gefährdungen für das Selbst abgewehrt.» Aber am meisten gefährden sie durch ihr Verhalten, was ihnen eigentlich so wichtig ist: Ihr soziales Gefüge, welches dadurch auseinanderbrechen kann. Zurück bleibt die Einsamkeit in welcher Ovids Narziss starb – nur gelbe Narzissen sollen am Teich ihn erinnert haben. «Also sprach er zuletzt, am gewöhnlichen Borne sich spiegelnd: Ach, umsonst geliebter Knab'! Und gleich war der Nachhall. Jener rief. Leb' wohl! Leb' wohl! antwortet' ihm Echo. Jetzo senkt er das Haupt kraftlos im grünenden Grase; Nacht umschattet die Augen, womit sich der Schöne bewundert.»

Quelle

: MORF, C. C., RHODEWALT, F. (2006). Die Paradoxa des Narzissmus—ein dynamisches selbstregulatorisches Prozessmodell. In O. F. Kernberg & H. P. Hartmann (Eds.). /Narzissmus: Grundlagen, Störungsbilder, Therapie/ (pp. 308-347), Schattauer Verlag, Stuttgart, Germany. Original: MORF, C. C., RHODEWALT, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. /Psychological Inquiry/, /12/, 177-196.Weiterführender Link

Für verschiedene Experimente sucht die Abteilung TeilnehmerInnen. Die Experimente dauern ca. 60 Minuten. Während Studierende der Psychologie einen Versuchspersonen-Credit erhalten, werden «Externe» mit einem Kinogutschein entschädigt. Interessierte melden sich bei Stephan Horvath: E-Mail oder 031 631 54 23