Chemie und die (Un-) Ordnung im Gehirn

Medikamente aus Baumrinden und Ackerbohnen: Der Ursprung hochwirksamer Arzneien liegt oftmals an eigentümlichen Orten. Ein Vortrag der Berner Chemie und Biochemie vom kommenden Samstag erläutert Hintergründe der modernen Neuropharmakologie.

Und plötzlich war die Eibe mehr als ein Baum. Forscher isolierten aus der Rinde der Pazifischen Eibe den Stoff Paclitaxel. «Und seit 20 Jahren ist das Taxol eines der wirksamsten Medikamente in der Krebstherapie», sagt Jean-Lous Reymond, Professor am Departement für Chemie und Biochemie der Uni Bern. Für den Chemiker ist dieser Prozess ein klassisches Beispiel, wie aus einem Naturstoff eine medizinisch hochwirksame Arznei entstehen kann. Im Labor gelang es den Forschenden, den Vorläuferstoff von Paclitaxel aus den Nadeln der Europäischen Eibe zu gewinnen; damit konnte die Fällung unzähliger Bäume vermieden werden. Die Biochemiker mussten lediglich im Reagenzglas die Moleküle in ihrer Struktur dem Originalstoff anpassen. Auch in der Neuropharmakologie werden der Natur medizinische Therapeutika gegen Erkrankungen des Gehirns abgeschaut, wie Reymond in der Vortragsreihe «Biochemie am Samstag» vom 3. November erläutern wird.

Neuropharmakologie greift in den Stoffwechsel ein

Ich denke, also bin ich. Oder neurophysiologisch ausgedrückt: Ich denke, wenn die Chemie im Gehirn stimmt. In einem reibungslosen Ablauf der Gehirnfunktionen setzt gemäss Jean-Louis Reymond eine Nervenzelle, ein sogenanntes Neuron, einen elektrischen Impuls in einen chemischen Stoff um, einen sogenannten Neurotransmitter, der über die Hirnflüssigkeit die nächste Nervenzelle erreicht und ein Signal weitergibt. «Viele neurologische Krankheiten sind Ausdruck eines Mangels eines solchen Botenstoffes oder einer Überreaktion an dessen Andockstelle, dem Rezeptorprotein», erklärt Reymond. Genau an diesem Punkt setzen neuropharmakologische Medikamente an: Sie simulieren einen Neurotransmitter oder sie blockieren den entsprechenden Rezeptor – und sorgen im gestörten Stoffwechsel des Gehirns wieder für Ordnung.

Das klassische Beispiel: die Parkinson-Krankheit

Zur Entwicklung solch gehirnaktiver Arzneien braucht es «Logik, aber auch Glück», so der Berner Chemiker. Denn die Suche nach geeigneten chemisch aktiven Stoffen, die bei einem Patienten die gewünschte Wirkung haben, ist lang und mühselig. Und endet nicht immer mit einem Durchbruch: Ein Stoff aus Amphibien-Haut, der bei Erkrankungen wie Epilepsie und Alzheimer eingesetzt werden sollte, hat sich kürzlich in der Klinik nicht bewährt, wie Reymond sagt.

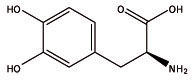

«Eine klassische Erfolgsgeschichte ist im Gegensatz dazu die Behandlung von Morbus Parkinson», so Reymond: Die Zitterlähmung wird durch einen Mangel am Neurotransmitter Dopamin und der damit einhergehenden Verminderung der Aktivität der Basalaganglien auf die Grosshirnrinde hervorgerufen. Die Folge: Die Muskeln der Betroffenen zittern und erstarren. Ab den 1950er Jahren kam der Wirkstoff L-Dopa auf den Markt, den Forscher aus der Ackerbohne (Vicia faba) isoliert hatten; beschrieben worden war der Stoff bereits 1913. «L-Dopa ist ein Vorläufermolekül von Dopamin, Enzyme im Gehirn modifizieren es schliesslich zum reaktiven Dopamin, welches das erkrankte Gehirn versorgt», erklärt Reymond.

Suche nach der Nadel im Heuhaufen

«Viele moderne Medikamente haben ihren Ursprung in der Volksmedizin», erklärt der Chemiker. Weltweit werden heutzutage unzählige vielversprechende Stoffe aus Pflanzen gewonnen und herausgefiltert. Im Labor beginnt anschliessend «ein Lego-Spiel», wie Reymond veranschaulicht, es wird mit Atomen jongliert, die Molekülstrukturen werden angepasst, verändert.

Dass die Suche oftmals derjenigen nach der Nadel im Heuhaufen gleicht, zeigen folgende Zahlen aus Reymonds aktueller Forschung: Sein Team hat alle möglichen Verbindungen aus Kohlenstoff, Sauerstoff und Stickstoff bis zur Anzahl von höchstens 11 Atomen berechnet. «Das ergibt unter dem Strich 26 Millionen Möglichkeiten», fasst der Chemiker zusammen. Daraus sollen bestimmte Moleküle auf ihre Reaktivität an gewissen Rezeptoren gestestet werden – und vielleicht entsteht aus dem einen oder anderen Molekül irgendwann einmal eine neuropharmakologische Arznei. Aber zuerst folgt die Bastelarbeit in den Labors – und Reymond bleibt realistisch: «Ein Student kann pro Jahr etwa 20 Moleküle synthetisieren.»