Ein Theologe erhält 100'000 Franken

Der diesjährige Hans-Sigrist-Preis der Uni Bern geht an den deutschen Religionswissenschaftler Andreas Feldtkeller. Er untersucht Wahrheitsansprüche von Religionsgemeinschaften und ihre Konfliktbereitschaft – um etwas zum friedvollen Zusammensein beizutragen.

Wie ist ihr Anspruch auf Wahrheit. Wie konfliktbereit sind sie? Wie breiten sie sich aus? Das Verhalten von Religionsgemeinschaften war das Thema des Vortrags von Theologe Andreas Feldtkeller, der an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt. Der Professor für Religions- und Missionswissenschaft stellte an der Uni Bern ein Modell zur Religion und ihrer Ausbreitung vor. Eingeladen zum Symposium mit dem deutschen Hauptreferenten hatte die Theologische Fakultät. Der Grund: Andreas Feldtkeller erhält den diesjährigen Hans-Sigrist-Preis der Uni Bern, der mit 100'000 Franken dotiert ist. Am Dies academicus wird ihm die Auszeichnung offiziell überreicht. Die Hans-Sigrist-Stiftung lobt den Preisträger für seine «Forschungen, die ein friedliches Zusammenleben der Religionen fördern».

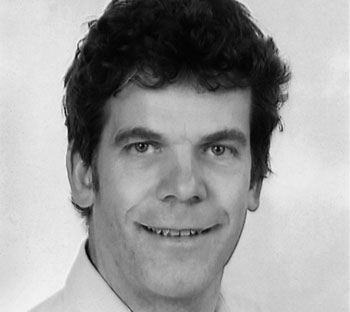

Der Gewinner des Hans-Sigrist-Preises: Prof. Andreas Feldtkeller. (Bild:zvg)

Wie verhalten sich Religionen?

Um die verschiedenen Religionen zu verstehen, muss man Sinn und Zweck von Religion überhaupt kennen: Religionen deuteten und gestalteten die Grunderfahrungen des Menschseins wie etwa Tod oder Anfälligkeit für Krankheit, so Feldtkeller – und sie erlaubten ein umfassendes Verständnis von Wirklichkeit. Dies alles ist auf vier Ebenen zu erleben: In der Leiblichkeit, dem Bewusstsein, der Gemeinschaft und dem Eingebundensein ins Ganze. Auf der Erfahrungsebene sind Riten und Mythen, Inszenierungen von Übermenschlichem und die Befreiung von sich selbst durch den Fokus auf entsprechende Lehren angesiedelt.

Religion steht nicht zeitlich isoliert, sie wird weitergegeben. Für diesen Prozess hat Feldtkeller ein Vier-Möglichkeiten-Modell entwickelt. Die Weitergabe der Religion kann durch Tradition, etwa durch Riten, erfolgen; was identitätsstiftend sei und die Integrität der Gemeinschaft wahre. Bei der Diffusion wird Religion durch Kontakt mit Kultur weitergegeben, bei der Expansion spielt oftmals eine Herrschaft mit übermenschlicher Dignität eine Rolle, wie etwa die der ägyptischen Pharaonen. Und die Partizipation ist – einfach dargestellt – eine Einladung zur freiwilligen Teilnahme an einer Lehre, deren Befolgung eine innere Befreiung verspricht.

Viele Konstellationen sind möglich

Ebenso divers verhalten sich Wahrheits- und Durchsetzungsanspruch, und mit diesen die Konfliktbereitschaft der Gemeinschaften. Etwa bei traditionellen oder partizipativen Religionen ist der Wahrheitsanspruch stark, deren Lehre eine befreiende Wirkung verspricht. Eine veränderte Lehre habe keine befreiende Wirkung, folgert Feldtkeller. Also müsse man die wahre verfechten. Der Durchsetzungsanspruch wiederum ist bei den expansiven Religionen hoch: Politische Herrschaftssysteme mit religiöser Koppelung sind gemäss Feldtkeller «intolerant gegenüber individuellen Entscheidungen». Je nach dem, wo sich eine Religion in diesem Raster ansiedelt, entstehen schliesslich die verschiedensten Konfliktkonstellationen. Zwischen wem? Andreas Feldtkeller liess sich nicht auf konkrete Analysen ein. Für diesen theoretischen Ansatz habe er absichtlich eine Kameraeinstellung gewählt, mit der sich weg von der Theologie ein Blick auf Religionsgemeinschaften im Allgemeinen werfen lasse. Der ausgezeichnete Religionswissenschaftler und Pfarrer ist es gewohnt seinen Blick zu öffnen: Er lebte lange Zeit in Jordanien, wo er auch als Gastwissenschaftler am «Royal Institute for Inter-Faith Studies» amtete.