Forschung, die aufhorchen lässt

Der Klinische Forschungspreis ehrt Bahnbrechendes aus dem Labor: Der Ohrenarzt Pascal Senn beweist, dass es im menschlichen Ohr Stammzellen gibt, die das Potenzial haben, neue Hörzellen zu bilden. Und: Ausgerechnet Zellen aus dem Ohr verstorbener Menschen konnte der Forscher zum Vermehren anregen.

Vögel und Fische scheinen dem Menschen etwas voraus zu haben: Ertaubt ein Huhn aufgrund eines Lärmtraumas, lauscht es zwei Wochen später wieder munter dem Gegacker der anderen Hühner. «Stammzellen aus dem Innenohr generieren neue Hörzellen», erklärt Pascal Senn, Oberarzt an der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten am Inselspital. Ein Prozess, der beim Menschen so nicht funktioniert: Sind die Innenohrzellen defekt, können sie weder medikamentös noch chirurgisch repariert werden. Heutzutage bleiben Betroffenen Hörgeräte oder Hörprothesen, so genannte Cochlea-Implantate, als Therapiemöglichkeiten. Nun weckt Pascal Senn neue Hoffnungen: Im Labor konnte er adulte Stammzellen aus dem menschlichen Innenohr – nicht zu verwechseln mit den ethisch problematischen Stammzellen aus Föten – zur Vermehrung und Differenzierung anregen: Die Stammzellen, welche die Fähigkeit haben, verschiedene Zelltypen herzustellen, produzierten tatsächlich neue, «hörfähige» Haarzellen im Innenohr.

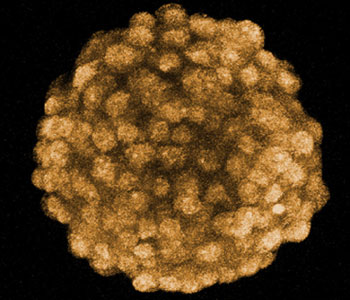

Die Sphäre: Ein schwebender Zellverband, der aus einer Stammzelle gebildet wird. (Bild:zvg)

30’000 Franken Preisgeld

Es ist Senns Vision, «auf dieser Grundlage irgendwann Medikamente zu entwickeln, die das Innenohr unterstützen, sich selber zu reparieren. Wie es eben Fisch und Vogel tun.» Der HNO-Spezialist betont aber: «Die Studie ist noch nicht abgeschlossen und niemand weiss, ob sich die Prozesse aus dem Labor jemals auf den lebenden Menschen übertragen lassen.» Die komplexe Anatomie des Innenohrs bedinge nämlich nicht nur den zahlenmässigen Ersatz verlorener Hörzellen, sondern auch die perfekte Anordnung im Hörsystem. Für seine Forschungsansätze erhält der Arzt den diesjährigen Forschungspreis des Departements Klinische Forschung (DKF) über 30’000 Franken.

Zellen aus dem Ohr eines Leichnams entnommen

Doch damit nicht genug. Pascal Senn liefert mit diesen viel versprechenden Laborversuchen gleich weitere Erstaunlichkeiten: Der Ohrenarzt hat die Versuche mit Gewebe aus dem Innenohr verstorbener Menschen durchgeführt; zu dieser Methode hat der Berner Forscher aus lauter Not gegriffen, denn eine Probeentnahme im Innenohr des lebenden Menschen hätte dessen irreversible Ertaubung zur Folge. Der Forscher konnte also im toten menschlichen Gewebe Stammzellen nachweisen und – der Clou – sie kultivieren. Existiert also noch Leben in einem Leichnam? «Sozusagen», gibt Senn zu, und fügt gleich eine Erklärung für seine Entdeckung an. «Sterben ist ein gradueller Prozess.» Das Gewebe und seine Prozesse sind nicht gleichzeitig mit Herz und Gehirn tot. «Die verschiedenen Gewebetypen zersetzen sich unterschiedlich schnell, und adulte Stammzellen, die ja eine Art Reparaturfunktion innehaben, sind offenbar so anspruchslos, dass sie mit dem Restsauerstoff im Körper weiterleben können.» Auch bis mehrere Tage nach dem Hinschied eines Menschen.

Pascal Senn (rechts) bei der Präparation von Innenohr-Zellproben. (Bild:zvg)

Wo hört das Leben auf?

«Es gibt nichts Absolutes», fasst Pascal Senn zusammen. Er begibt sich auf eine philosophische Ebene, denn in diesem Bereich entpuppt sich die Grenze zwischen Leben und Tod als Grauzone, in der verwischt wird, «wann etwas lebt und wann nicht mehr». Ob all den faszinierenden Ergebnissen vergisst Senn jedoch nicht beizufügen, dass seine Experimente von der ethischen Kommission bewilligt sein mussten. Die mikroskopisch kleinen Gewebeproben wurden jedoch nur Leichen entnommen, die sowieso einer Autopsie mit Beteiligung der Kopforgane unterzogen wurden. Insgesamt hat der Forscher 21 Entnahmen an Leichen durchgeführt, bei 9 Leichen liessen sich Zellen erfolgreich kultivieren und vermehren.

Arzt am Tag, Forscher in der Nacht

«Extrem gefreut» hat sich Pascal Senn nicht nur über seine Beobachtungen – sondern auch über deren Honorierung mit dem DKF-Forschungspreis. Mit dem Geld will der Ohrenspezialist eine Labormitarbeiterin finanzieren. Die intensive Forschungsarbeit neben dem Alltag als Oberarzt am Inselpsital und Leiter des Cochlea-Implantatdiensts setzt nämlich zu, trotz vielseitiger Unterstützung etwa durch das Team von Prof. Hans Rudolf Widmer der Neurochirurgischen Klinik, dessen Labor Senn nützen kann und dem Pathologie-Team um Prof. Thomas Schaffner.

«Die Forschungsarbeit verschiebt sich oftmals in die Nacht», so Pascal Senn. Tagsüber gibt er Menschen, die am äusseren Ohr, im Bereich des Mittelohrs oder Innenohrs erkrankt sind, mithilfe chirurgischer Korrekturen oder Implantationen von Hörprothesen das Gehör wieder. Wann die Menschen mit defektem Innenohr ohne Prothese sondern durch regenerierte Zellen wieder hören können – wie das Huhn? Pascal Senn lässt sich nicht auf Spekulationen ein: «Mal sehen.»