Gymeler forschen wie die Profis

Nachwuchs-Forschende aus der ganzen Schweiz experimentierten kürzlich in den Labors des Instituts für Zellbiologie der Uni Bern. «Molekulare und medizinische Genetik» war das komplexe Thema der Studienwoche der Stiftung «Schweizer Jugend forscht».

Wie könnte man mit einer Gentherapie die Spinale Muskelatrophie behandeln? Könnte das fehlerhafte Erbgut, die DNA, «repariert» werden, indem beispielsweise ein fehlendes Gen eingefügt wird? Solchen Fragen widmeten sich zwei Gymnasiasten in den Labors des Instituts für Zellbiologie an der Uni Bern im Rahmen der Studienwoche von «Schweizer Jugend forscht» (siehe Links).

Schweizer Jugend forscht: Alberto Baschong (hinten) und Gopal Krishnamani forschen am zellbiologischen Institut der Uni Bern. (Bild:nan)

Kathrin Meyer, Leiterin des Projekts erklärt die Einzelheiten dieser tückischen Erbkrankheit: «Bei der Spinalen Muskelatrophie sterben die Nervenzellen des Rückenmarks ab und die betroffenen Kinder erleiden Lähmungen, die in schweren Fällen zum Tod führen. Bisherige Medikamente und Therapien konnten den Kindern nicht helfen.» Auslöser dieser Erbkrankheit ist ein Fehler bei der Gen-Informationsverarbeitung in den Zellen. Während der Studienwoche versuchte die Forschungsgruppe diesen Prozess zu korrigieren.

Durch Gentherapie Menschen helfen

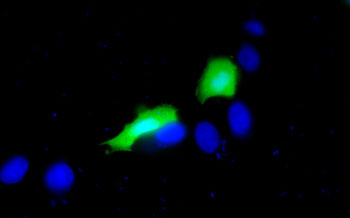

Alberto Baschong aus Basel und Gopal Krishnamani aus Neuenburg tauchten für eine Woche in den Forschungsalltag ein, streiften sich Latex-Handschuhe über und tüftelten im zellbiologischen Labor an einer Krebszelllinie. Die Gymnasiasten schleusten ein so genanntes therapeutisches Gen in unterschiedliche Zellen ein. Dabei zeigte sich, ob anschliessend die Informationen vom Gen richtig übertragen wurden oder nicht. Zur Kontrolle ob die Gene in die Zelle eingeschleust werden konnten, verwendeten die jungen Forscher Proteine von Quallen, die grün leuchten: Hat alles funktioniert, leuchten auch die Zellen neon-grün. «Natürlich war das Einschleusen der Gene nicht in alle Zellen möglich, das ist bei solchen Versuchen ganz normal», erklärt Projektleiterin Meyer. Doch das Ziel des Projekts wurde erreicht: «Wir konnten aufzeigen, wie man in eine Zelle eingreift und die Informationsverarbeitungsprozesse regulieren kann», betont sie. Trotz der Komplexität des Projekts hat alles einwandfrei funktioniert. Die Forschenden sind zufrieden.

Leuchtende Quallen-Proteine beweisen, dass das Therapie-Gen in die Zelle eingeschleust wurde. (Bild: zvg)

Experimentieren soll Spass machen

Die Nachwuchs-Forscher befassen sich gerne mit der spannenden und komplexen Thematik aus der Genetik. Wichtig ist ihnen, dass man mit der Erforschung von Gentherapie kranken Menschen helfen kann. «Interessant ist es auch, dass man mehr darüber lernt, wie der Mensch funktioniert», sagt Gopal Krishnamani aus Neuenburg. Beide Nachwuchs-Forscher betonen, dass sie während dieser Studienwoche einen guten Einblick in die Spitzenforschung erhalten haben und sie so ihrem grossen Interesse an der Biologie nachgehen konnten. «Das Experimentieren hat grossen Spass gemacht», betont Alberto Baschong. «Wir konnten wertvolle Erfahrungen sammeln», ergänzt Gopal Krishnamani. Die beide Nachwuchs-Forscher haben sich auch Gedanken über ihre Zukunftspläne, Berufs- und Studienwahl gemacht: Beide können sich vorstellen, Biologie oder auch Medizin zu studieren.

Spinale Muskelatrophie

Die Spinale Muskelatrophie (SMA) ist eine der häufigsten Erbkrankheiten: Etwa eines von 6000 lebend geborenen Kindern ist davon betroffen und jeder 40. Erwachsene trägt die Krankheit in sich. Im Kampf gegen SMA ist die Forschung bisher nicht aussichtsreich, denn es gibt noch keine erfolgreiche Therapie, und die heute eingesetzten Medikamente haben oft starke Nebenwirkungen und nur einen geringen Nutzen.

Bei dieser Erbkrankheit sterben die Motoneuronen (motorische Nervenzellen) im Rückenmark schrittweise ab. Diese motorischen Nervenzellen geben an, wann sich die Muskeln zusammenziehen sollen. Tun sie dies nicht mehr, kommt es bei den betroffenen Kindern langsam zur Lähmung. Wenn die Atemmuskulatur nicht mehr genügend arbeitet, kommt es zu Infektionen oder die Kinder bekommen keinen Sauerstoff mehr. Die meisten Betroffenen sterben.