Konkurrenz und Kampf unter den Gelehrten

Die Forscher und Gelehrten des 18. Jahrhunderts sezierten Leichen, stritten sich und strebten nach Anerkennung. An einem internationalen Kongress an der Uni Bern wird vom 15. bis 17. Oktober 2008 über «Die Praktiken des Wissens und die Figur des Gelehrten im 18. Jahrhundert» diskutiert.

«Albrecht von Haller als Gelehrter des 18. Jahrhunderts war in ein Korsett der Bedingungen eingebunden und fügte sich schliesslich den Regeln seiner Zeit und seiner Gesellschaft», sagt André Holenstein vom Historischen Institut der Uni Bern. Er ist Organisator des internationalen Kongresses «Die Praktiken des Wissens und die Figur des Gelehrten im 18. Jahrhundert». Am Beispiel des Berner Universalgelehrten lässt sich diskutieren, ob sich im Laufe der Zeit die Schranken im Hinblick auf das Dasein der Gelehrten geöffnet haben; mit welchen Schwierigkeiten die Gelehrten dieser Epoche im Forschungsalltag zu kämpfen hatten; ob es Parallelen zu heutigen Forschern und Gelehrten gibt.

Der dreitägige Kongress ist in sechs Themenbereiche unterteilt. Beispielsweise werden die Gelehrten des 18. Jahrhunderts in ihrem Streben nach Ruhm und Ehre porträtiert. «Damals war die Gelehrtenrepublik durch Konkurrenzkampf, Neid und Eifersucht unter den Gelehrten geprägt», erläutert Holenstein. Menschliche Leidenschaften und Ehrgeiz, Rivalen und Kämpfer trafen aufeinander. «Die Gelehrten waren auch nur Menschen, die nach Anerkennung strebten – das ist heute nicht anders», so der Berner Historiker. Auch Albrecht von Haller kämpfte zeitlebens für Ehre in seinem Heimatland; diese wurde ihm aber erst lange nach seinem Tod zuteil.

Experimentieren – damals und heute

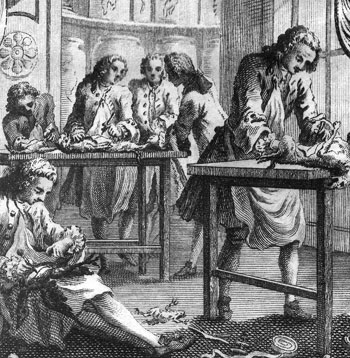

In Hallers Epoche gab es noch keine Elektrizität, deshalb arbeitete er mit bescheidenen Mikroskopen, um auch kleinste Dinge erforschen zu können. Die vorhandenen technischen Mängel konnten Hallers Wissensdurst jedoch nicht bremsen. «Beobachten und Experimentieren» lautete die Devise. Ohne grosse Bedenken sezierte Haller tote Tiere und tote Menschen, um mehr über deren Anatomie zu erfahren. «Im Vergleich zu heute machten sich die Forscher des 18. Jahrhunderts weniger bis gar keine Gedanken über die ethischen Aspekte ihrer Arbeit», betont Holenstein. Heute hingegen müssten Forscher strenge ethische Richtlinien befolgen.

Der Gelehrte Haller – eine ausgestorbene Gattung

Albrecht von Haller war ein einziger Forschungsbereich zuwenig, lieber arbeitete er in mehreren Fachgebieten gleichzeitig. Er befasste sich unter anderem mit Physiologie oder mit Botanik, zudem war Haller Literat und Dichter. «Eine ganzheitliche Wissenschaftstradition in solchem Ausmass gibt es heute nicht mehr», erläutert Holenstein. «Mit Haller ging die Ära der Universalgelehrten zu Ende.» Neben der Forschung hatte Haller eine andere Leidenschaft: Er liebte es Buchrezensionen zu schreiben, egal ob in den Bereichen Literatur, Medizin, Botanik oder Reisen. «Darin zeigte sich die Breite seines wissenschaftlichen Horizontes», sagt Holenstein. Haller hatte Europa nie verlassen und es gefiel ihm sehr, Reiseberichte über Syrien und Südamerika zu lesen, in neue Welten einzutauchen und das Gelesene produktiv in seine Forschung einzusetzen.

Gesellschaftliche Zwänge

Albrecht von Haller war in die Gesellschaft und in die Kultur seiner Zeit eingebettet. Er war hin und her gerissen zwischen Göttingen, eine der einzigen Universitäten, die Lehre mit Forschung verband und dem Gelehrten Ruhm und Ehre ermöglichte. Auf der anderen Seite stand die alteidgenössische Republik Bern, deren gesellschaftlichen Rahmenbedingungen den Forscher einengten. Haller durchlebte die Zwänge des Gelehrten dieser Epoche – nämlich Entscheidungszwänge: sich für oder gegen etwas entscheiden zu müssen. «Das Eingebundensein in die Zeit und die Gesellschaft hat sich bis heute grundlegend verändert», sagt André Holenstein. Schon im 18. Jahrhundert waren die Netzwerke und die Beziehungspflege überaus wichtig. Aber Göttingen lag zu weit weg, und Haller musste vor Ort, also in Bern anwesend sein.

Zudem gab es in Sachen Forschung grundlegende Unterschiede zwischen der Schweiz und Europa: «In den Schweizerischen Republiken wurde kein Geld für die Forschung investiert und auch keine Fördereinrichtung erstellt, anders als etwa in Paris, London oder Berlin», erläutert der Berner Historiker. Forscher und Gelehrte in der Schweiz hatten deshalb im 18. Jahrhundert einen schweren Stand. «Das ist heute anders», sagt Holenstein, «die Rahmenbedingungen sind flexibler geworden».

Weiterführende Links

Uraufführung und Jubiläumsfeier

nan. «Ebenda – ein Gedächtnistheater». Dramaturgie zu Albrecht von Haller. Vom Schweizer Autor Lukas Bärfuss und Regisseur Christian Probst. Premiere und Jubiläumsfeier im Stadttheater: 16.10., 17.10.2008 (geschlossene Veranstaltung); Vorstellungen:, 1.11., 7.11., 12.12.2008, 4.01., 9.01.2009; jeweils 19.30 Uhr.