Pflanzen können mehr als angenommen

Als Nahrung nehmen Pflanzen Stickstoffteilchen auf, die ihnen Bodenmikroben sozusagen mundgerecht zurechtschneiden – so lautete die bisherige Annahme in den Pflanzenwissenschaften. Forschende der Universität Bern zeigen, dass Pflanzen aber auch ganze Proteine aufnehmen können.

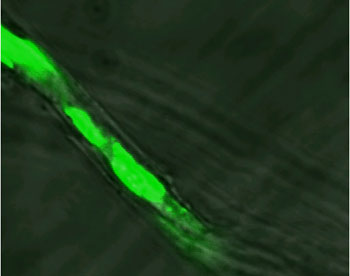

Neue Perspektiven in den Pflanzenwissenschaften: Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass Pflanzen für ihre Stickstoff-Versorgung auf Bodenmikroben angewiesen sind, welche die Proteine in der Erde abbauen und dadurch für die Wurzeln verwertbar machen. Ein internationales Team von Pflanzenphysiologen aus Australien und der Universität Bern zeigt nun aber, dass Pflanzen durchaus in der Lage sind, ganze Proteine aufzunehmen und als Stickstoffquelle zu nutzen. Die Aufnahme erfolgt über die sogenannte Endocytose, bei der Protein durch Einstülpung der Zellmembran in die Zellen eingeschleust wird. Oder aber die Wurzeln setzen spaltende Enzyme frei, welche die Proteine in kleinere Teile zerlegen und so resorbierbar machen – ohne die übliche fremde Hilfe von Wurzelpilzen oder Bakterien. «Sehr interessante Erkenntnisse, die man so nicht direkt erwartet hat», kommentiert Ko-Autorin Doris Rentsch vom Institut für Pflanzenwissenschaften der Universität Bern. Die Ergebnisse sind nun in «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS) publiziert.

Bedeutung für die Landwirtschaft

Die Resultate können für die moderne Landwirtschaft eine gewisse Relevanz haben: Der handelsübliche Stickstoff-Dünger mit den kleinen Stickstoff-Formen wie Nitrat und Ammonium führt oftmals zu Problemen, da Pflanzen oft nur einen Teil des Düngers verwerten und dadurch ungenutzter Stickstoff in die Umwelt gelangt. Die Folge: Die Gewässer werden belastet und Treibhausgase entweichen in die Luft. «Stickstoff in Form von Proteinen ist im Boden stabiler als kleine anorganische Stickstoffteilchen», führt Doris Rentsch aus. Doch bisher wurde der Bedeutung von Proteinen und anderen Formen von organischem Stickstoff in den Pflanzenwissenschaften wenig Aufmerksamkeit geschenkt. «Es ist auch noch nicht klar, welchen Wert schliesslich die Proteine als Nährstoffquelle für Pflanzen tatsächlich haben», so die Berner Forscherin. Aus den Experimenten geht hervor, dass bevorzugt die kleineren anorganischen Stickstoffteilchen als Nahrung aufgenommen werden.

Phänomen im ganzen Pflanzenreich verbreitet?

Erstaunt sind die Wissenschaftler zusätzlich über eine zweite Erkenntnis: Nicht etwa nur Pflanzen aus Lebensräumen mit reduzierter Aktivität von Mikroorganismen, wie sie etwa in kalten Klimazonen vorherrschen, sind fähig, Proteine als Stickstoffquelle zu nutzen. Auch Arten aus Ökosystemen, in deren Boden Mikroben genügend kleinere Stickstoffmoleküle wie Nitrat und Ammonium zur Verfügung stellen, sind in der Lage, über ihre Wurzeln ganze Proteine einzuschleusen.

Bewiesen haben die Pflanzenphysiologen dies in Laborversuchen an Arabidopsis thaliana, der Ackerschmalwand; dieser weitverbreitete Kreuzblütler der gemässigten Klimazonen wird in der Pflanzenforschung oftmals als Modellpflanze gewählt. Arabidopsis kann demnach genauso gut Proteine aufnehmen, wie Hakea actites, eine Pflanze aus dem australischen Heideland, wo Stickstoff vorwiegend in Form von Proteinen vorkommt. «Die Proteinaufnahme scheint entgegen den Erwartungen ein weitverbreitetes Phänomen im Pflanzenreich zu sein», so Rentsch.

Stickstoff für die Pflanzen

bj. Proteine (Eiweisse) sind sogenannte Makromoleküle, die aus vielen Aminosäuren zusammengesetzt sind und zu den Grundbaustoffen jeder Zelle gehören. Die Proteine sind organischen Ursprungs, also kohlenstoffhaltig. Im Gegensatz dazu sind Ammonium und Nitrat anorganische Stickstoffteilchen, die nur aus wenigen Atomen bestehen. Ammonium und Nitrat entstehen bei der Umsetzung von organischer Substanz.