Steroidhormone – lebenswichtig und lustvoll

Hormone bestimmen unser Leben – wie die vielfältigen Wirkungen von Steroidhormonen eindrücklich aufzeigen. Für ihre Forschung über die Störungen dieses sensiblen Systems erhielt die Ärztin Christa Flück den Theodor-Kocher-Preis der Uni Bern.

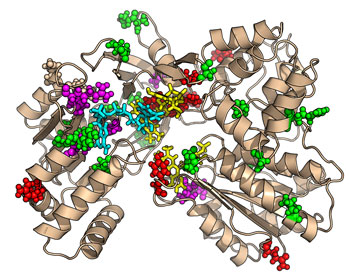

Ein scheinbar wirrer Knäuel von Strängen, Spiralen und bunten Kügelchen. So sieht das dreidimensionale Modell des «P450 Oxidoreduktase-Proteins» aus. Ein wilder Name inmitten wilder biochemischer Vorgänge: Dieses Molekül ist wesentlich an der komplexen Synthese von Steroidhormonen beteiligt. Offenbar nicht umsonst «jammern also die Medizinstudierenden beim Thema Steroide», sagt Christa Flück, fügt aber schnell an: «Doch abgesehen davon, dass Steroide lebenswichtig sind und beim Lernen Frust hervorrufen können, sorgen sie auch für viel Lust.» Die dritte Gruppe dieser Hormone, die Sexsteroide, ist nämlich massgeblich für das lust-volle Leben verantwortlich, wie die Forscherin und leitende Ärztin Endokrinologie und Diabetologie am Kinderspital Bern erklärt. Kürzlich hielt die gebürtige Innerschweizerin ihren öffentlichen Vortrag zu ihrer Forschungsarbeit an der Insel, für welche sie den Theodor-Kocher-Preis 2007 erhalten hat (siehe Kasten).

Die komplexe Synthese der Steroide

Der biochemische Prozess vom Cholesterin zum Steroidhormon im menschlichen Körper läuft über viele Stationen und ist zum Teil auf die «Oxidoreduktase P450» angewiesen, ein Helferprotein, welches Elektronen sprich «Strom» für die Synthese bereitstellt. «Auf dem langen Weg zum endgültigen Steroid-Molekül kann es einige ‹Knoten› geben», so die Endokrinologin – mit mehr oder weniger fatalen Folgen für den Organismus. Ausgangsstoff für den Bau der Steroide ist Cholesterin, die Produktionsorte sind die Nebennieren, die Gonaden und bereits die Plazenta im Mutterleib. In den Nebennieren entstehen salz- und zuckerregulierende Steroidhormone (Kortikosteroide), die den Elektrolythaushalt im Gleichgewicht halten, sowie ab dem sechsten Lebensjahr sowohl bei Mädchen wie Jungen zusätzlich Sexualsteroide. In den Hoden und in den Eierstöcken werden ausschliesslich Sexhormone produziert. Gesteuert wird das vielfältige Steroidhormon-System von der Hirnanhangsdrüse aus, die im Zentrum des Gehirns liegt.

Wenn die Nebenniere versagt

So weitreichend die Wirkungen der Steroide sind, so breit ist auch die Palette möglicher Pannen in diesem sensiblen System. Eine angeborene Nebennierenstörung, das Adrenogenitale Syndrom, wird heutzutage bei allen Neugeborenen in der Schweiz «mit einem kleinen Bluttest, mittels Fersenstich am vierten Lebenstag gescreent», so Flück. Bei einer positiven Diagnose kann sofort eine Therapie eingeleitet werden bevor das Kind erkrankt. Beim Adrenogenitalen Syndrom findet bereits im Mutterleib aufgrund eines Mangels an spezifischen Steroiden eine Vergrösserung der Nebennieren statt, welche beim typischen Defekt gleichzeitig auch vermehrt «männliche» Hormone (Androgene) produzieren.

Da sich die äusseren Geschlechtsorgane des ungeborenen Kindes ab der 6. Woche unter dem Einfluss der hormonellen Umgebung ausbilden, werden weibliche Föten, die unter einer solchen Steroidhormon-Biosynthese Störung leiden, im Mutterleib zu hohen Androgenspiegeln ausgesetzt. Dadurch erhalten ihre äusseren Geschlechtsorgane eine mehr oder weniger schwere «männliche» Prägung: Aus dem Genitalhöcker kann sich eine vergrösserte Klitoris bis hin zu einem Penis mit einer Verschmelzung der eigentlichen Schamlippen bilden. «Wir wissen heute, dass ein genetischer Defekt der ‹P450 Oxidoreduktase› auch zu einem Adrenogenitalen Syndrom führen kann», erklärt die Hormonspezialistin.

Eine häufige Störung bei der Frau

Eine viel häufigere Störung des Steroidhaushalts ist das «Polyzystische Ovar Syndrom». «Rund 5 bis 10 Prozent der Frauen sind betroffen», so Christa Flück. Die Symptome dieser Hormon-Unregelmässigkeit: Bartwuchs, vermehrte Körperbehaarung, Akne, meist Übergewicht und unregelmässige Monatszyklen wegen ausbleibendem Eisprung und damit verbundene Kinderlosigkeit. Den Ursachen dieser Krankheit wollen die Berner Forscherin und ihr Team auf die Schliche kommen. Noch ist der Forscherwelt nicht klar, ob grundsätzlich eine Überproduktion von Androgenen in den Eierstöcken und Nebennieren diese hormonelle Störung auslöst, oder ob eine Insulinresistenz – ähnlich wie beim Typ2-Diabetes – die gesteigerte Produktion männlicher Sexualhormone verursacht.

Weiterführende Informationen

Theodor-Kocher-Preis 2007

bj. Der Theodor-Kocher-Preis 2007 für die besten Nachwuchswissenschaftler geht an Christa Flück. Die Innerschweizerin spezialisierte sich nach dem Medizinstudium in pädiatrischer Endokrinologie und Diabetologie. Nach einem Forschungsaufenthalt an der «University of California San Francisco», der «molekularbiologischen Wiege» vieler Gene der Steroidhormon-Biosynthese, kehrte sie vor drei Jahren an die Kinderklinik Bern zurück. Zusammen mit ihrer eigenen Forschergruppe studiert sie die Steroidhormonregulation in Zellmodellen und bei Patienten.