Blind durchs Internet

Das Internet ist ein Dschungel, in den man sich verirren kann. Ist ein Mensch blind, muss er für das erfolgreiche Surfen noch einige zusätzliche Barrieren überwinden. Das Institut für Medizinische Lehre der Uni Bern hat einen Kurzfilm zu diesem Thema produziert.

Jürg Cathomas loggt sich ins Internet ein und will wissen, wann sein Zug fährt. Das kennen alle bestens: Mit ein paar Tastengriffen und Mausklicks den SBB-Fahrplan aufrufen und auf schnellstem Weg die Abfahrtszeiten herausfinden. So macht das auch Jürg Cathomas - obwohl er blind ist. Das Institut für Medizinische Lehre (IML) der Uni Bern hat einen 17-minütigen Kurzfilm über die Barrierefreiheit im Internet produziert. Stefan Minder von Prof. Sissel Guttormsens Team am IML guckt darin dem blinden Jürg Cathomas und dem sehbehinderten Thomas Lanter über die Schulter und erklärt die technischen Möglichkeiten, mit welchen sehbehinderten Menschen der Zugang ins World Wide Web leichter gemacht werden soll. Der Film über die sogenannte «Accessibility» ist Teil der Forschungstätigkeit zur Gebrauchstauglichkeit («Usability») von Computerprogrammen, welche das IML seit eineinhalb Jahren betreibt.

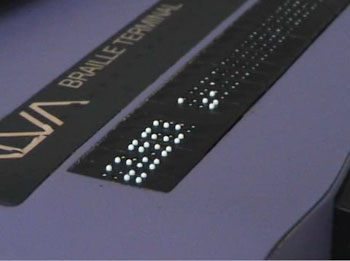

Die Braille-Zeile an der Computer-Tastatur macht für Blinde leserlich, was auf dem Bildschirm steht. (Bild:zvg)

Der Bund hat Richtlinien festgelegt

An der Tastatur von Jürg Cathomas ist eine Braille-Zeile integriert: Diese technische Zusatzinstallation gibt laufend in Blindenschrift wieder, was auf dem Bildschirm zu lesen ist. Damit ist eine erste Hürde zum blinden Surfen überwunden. Weiter liest ein «Screenreader»-Programm die Inhalte der Websites vor. Um schliesslich im www-Dschungel erfolgreich zu navigieren, muss die sehbehinderte Person per Tastenkombination von Überschrift zu Überschrift oder von Link zu Link springen können. Das funktioniert nur, wenn die Seiten mit einem semantisch korrektem HTML-Code gebaut sind. Dazu gehört auch, dass Abbildungen mit einem Alternativtext hinterlegt sind, damit sie akkustisch wiedergegeben werden können. «Was im Film gezeigt wird, ist toppaktuell», sagt Stefan Minder vom Institut für Medizinische Lehre: Die Schweiz hat rechtlich geregelt, inwieweit Internetangebote ohne Barrieren zugänglich gemacht werden müssen. Gemäss Minder sind auch die Universitäten angehalten, diese Richtlinien umzusetzen.

Auch für Sehende müssen Programme klarer werden

Zu verbessern sei aber nicht nur die Benutzerfreundlichkeit der Computer für die sehbehinderten Menschen, sondern auch für die sehenden, wie Stefan Minder betont. Schwerpunkt der Forschung des Instituts für Medizinische Lehre liegt in dieser Sache bei den E-Learning-Programmen. Und gerade die sollten einfach anzuwenden sein: «Das Handling von E-Learningprogrammen, die Lernmotivation und die Lernerergebnisse sind stark voneinander abhängig», so Minder. Ob für Sehende oder Blinde: «Usability und Accessibility sind wichtige ökonomische Faktoren. Immer mehr Arbeiten werden vor dem Bildschirm verrichtet. Sind die Abläufe effektiv und effizient, kann Zeit und damit viel Geld gespart werden.»