Wie Mathe dem Salamander helfen kann

Warum nimmt eine Tierpopulation ab? Gibt es zuwenig Junge oder sterben zu viele ältere Tiere? Trotz oft lückenhafter Daten kann Biologe Michael Schaub auf die Gründe zurückschliessen. Für seine Modelle hat er den Umweltforschungspreis erhalten. Am Dienstag, 19. Februar, finden die Vorträge statt.

Der leuchtend gelb-schwarze Feuersalamander steht auf der Roten Liste. Wichtig für diese gefährdeten Tierarten ist, die Gründe von Bestandesrückgängen herauszufinden, um geeignete Schutzmassnahmen zu ergreifen. Michael Schaub von der Abteilung «Conservation Biology» an der Universität Bern hat Rechnungsmodelle entwickelt, aus denen man trotz lückenhafter Datensätzen die Dynamiken von Populationen herauslesen kann. «So lassen sich Informationen über eine Art rekonstruieren, auch wenn über eine gewisse Zeit keine Daten vorliegen», erklärt Schaub. Für seine Habilitation hat er den Berner Umweltforschungspreis erhalten, den er mit dem zweiten Preisträger, dem Geographen Thomas Breu teilt (siehe Kasten).

Daten über 20 Jahre gesammelt

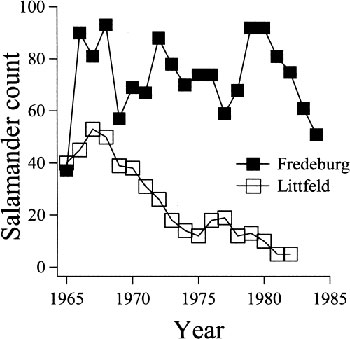

Dem Feuersalamander ist eine Fallstudie von Schaub gewidmet, welche die theoretischen Modelle praktisch beleuchtet: Zwei Populationen von Salamandra salamandra in Deutschland verhielten sich völlig unterschiedlich. Während am einen Standort die Zahl der Tiere über die Jahre hinweg gleich blieb, ging sie andernorts drastisch zurück. «Es stellte sich die Frage, ob weniger Junge zur Welt kamen, oder ob die Mortalität der Adulttiere stieg», so Schaub. Für seine Hochrechnungen stützte er sich auf die Beobachtungen von Reiner Feldmann, der als Privatperson rund 20 Jahre lang die Feuersalamander an den beiden Standorten fotografierte. «Die Vergleiche der Bilder zeigten, welche Individuen in welchen Jahren da waren, und in welchen nicht», erklärt Schaub. «Doch eine Sicherheit, ob ein Tier zum Beispiel tatsächlich tot ist oder lediglich nur nicht vor die Kameralinse lief, gibt es nicht.»

Modell hilft Rückschlüsse machen…

Diese Wissenslücken füllt schliesslich das populationsbiologische Fang-Wiederfang-Modell: Aufgrund der Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein gefangenes Tier – im vorliegenden Fall ein gesichteter Salamander – nach einem Fang bei einer nächsten Stichprobe erneut gefangen wird, kann man schiesslich die Entdeckungs- und die Überlebensrate eines Tieres eruieren. Auch die Möglichkeit, dass ein Tier neu in der Population auftaucht – durch Geburt oder Zuwanderung – lässt sich durch statistische Rechnungen abschätzen. «Halten sich Mortalität und Neuzugang die Waage, bleibt die Grösse der Population gleich», so Schaub. Für genaue Berechnungen sind Daten über möglichst viele Jahre vonnönten. Eine Tatsache, die Schaub oftmals mit Privatpersonen zusammenarbeiten lässt, die über lange Zeit als Hobby irgendwo eine Vogelkolonie oder eine Amphibienpopulation beobachten.

…und konkrete Massnahmen erarbeiten

Schaubs Berechnungen förderten im Salamander-Fall Interessantes zutage: Die schwindende Zahl Tiere der einen Population war nicht etwa durch Fluktuationen beim Zuwachs begründet, von welchen die gängigsten Hypothesen ausgehen. «Wir konnten klar zeigen, dass der Rückgang durch die Mortalität bei den Adulttieren entstand», so Schaub. Eine Erkenntnis, die einen wichtigen Ansatz für Schutzmassnahmen nach sich ziehen kann: Im untersuchten Fall bedarf nämlich nicht etwa das Habitat der Salamander-Larven einer Überprüfung, sondern es muss vielmehr der Lebensraum der ausgewachsenen Tiere begutachtet werden.

Ein Vergleich mit dem Standort der gleich bleibenden Population hat ergeben, dass im Habitat der schwindenden Population immer mehr Nadelhölzer gepflanzt wurden. «Möglichweise beeinträchtigt dies die ausgewachsenen Feuersalamander, die gerne im gemischten Laubwald leben», meint Michael Schaub.

Berner Umweltforschungspreis

bj. Der Berner Umweltforschungspreis wird dieses Jahr zum 6. Mal verliehen. Die Uni Bern fördert damit gemeinsam mit dem Handels- und Industrievereins des Kantons Bern, und heuer mit der Haag-Streit Holding AG, die Forschung im Bereich Umweltwissenschaften und Ökologie. Die diesjährigen Preisträger sind Dr. Michael Schaub und Dr. Thomas Breu. Der Anerkennungspreis geht an Loretta Müller.