Damit Katastrophen nicht vergessen gehen

In seiner Abschiedsvorlesung an der Uni Bern thematisierte Christian Pfister die Verbindung zwischen dem Erinnern und Vergessen und dem Umgang mit historischem Handlungswissen. Er bezog dieses umweltgeschichtlich auf die Bewältigung von Naturkatastrophen.

«In den letzten beiden Jahrzehnten hat weltweit ein so genannter ‹Memory-Boom› stattgefunden», sagte Christian Pfister vom Historischen Institut anlässlich seiner Abschiedsvorlesung an der Uni Bern. Stiftungen, Universitäten und Preise werden nach Persönlichkeiten genannt, damit deren Verdienste nicht in Vergessenheit geraten. Historische Ausstellungen, Gedenkfeiern und Mahnmäler sowie die filmische Vermarktung von Katastrophen oder die Projektion prähistorischer Klima-Katastrophen in Zukunft gehören laut Pfister ebenfalls in diese Kategorie. «Dieser ‹Memory-Boom› war stets von einer intensiven Debatte über kulturelle Formen der Erinnerung begleitet», schilderte Pfister. Die Arbeiten des französischen Historikers Pierre Nora über diese «lieux de mémoire» – Orte des Gedächtnisses – waren für ihn wegweisend.

Erinnerungskultur

Pfister sprach vom Gedächtnis nicht im neurobiologischen Sinne, sondern als Metapher für einen komplexen Zusammenhang von Erinnerungen, Überlieferung, Tradition, Speicherung und Vergessen. Auch das Konzept des «kollektiven Gedächtnisses» machte die Runde: Den Begriff ‹mémoire collective› hat der Soziologe Maurice Halbwachs geprägt. Das «kollektive Gedächtnis» bezeichnet eine gemeinsame Gedächtnisleistung einer Gruppe von Menschen und bildet die Basis für gruppenspezifisches Verhalten zwischen den Gruppen-Angehörigen. Das Konzept des «kulturellen Gedächtnisses» fasst sogar noch weiter: Es bezeichnet den Sammelbegriff für alles Wissen einer Gesellschaft, das Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation weiter gegeben wird. Die «Erinnerungskultur» benennt alle Verhaltensformen einer Gesellschaft damit, Ereignisse der Vergangenheit im Bewusstsein zu halten und gezielt zu vergegenwärtigen. Die Erinnerungskultur werde medial beispielsweise durch Ausstellungen, Filme, Texte, Jubiläen und Gedenktage vermittelt – und vermarktet. Erinnerungskultur ist im Unterschied zum «kollektiven Gedächtnis» stets auf Medien gestützt und reicht zeitlich über mehrere Generationen hinaus.

Katastrophenkulturen – Wissen um das Handeln

«Für die Erinnerung an Naturkatastrophen ist Handlungswissen wichtig», sagte Pfister. Dieser Begriff bezeichnet das im Langzeitgedächtnis gespeicherte Wissen über Voraussetzungen, Möglichkeiten und Strategien von erfolgreichem Handeln. «Ist eine Gesellschaft mit bestimmten Naturgefahren vertraut, ist das entsprechende Handlungswissen im Gedächtnis abrufbar», schilderte der Berner Historiker. Wird eine Gesellschaft dagegen von einer Katastrophe überrascht, fehlt ein darauf abgestimmtes Handlungswissen oder es muss mit erheblichem Zeitaufwand aktiviert werden. Bei der Bewältigung von Katastrophen ist Zeit also der alles entscheidende Faktor. Wie bewältigten frühere Gesellschaften Naturkatastrophen? Beispielsweise ist die örtliche Lage traditioneller Siedlungen ein Ergebnis von vorausgegangenen Lernprozessen: Häuser wurden an Orten errichtet, wo sie vor Hochwasser oder Lawinen relativ sicher waren. Gesellschaften, die den Umgang mit Naturgefahren vollständig verinnerlicht hatten, wurden als Katastrophenkulturen – «cultures of disaster» – bezeichnet. Neben den Alpen gehören in Europa die Küstengebiete an der Nordsee zu den traditionellen Katastrophenkulturen.

«Denkt an die nächste Flut»

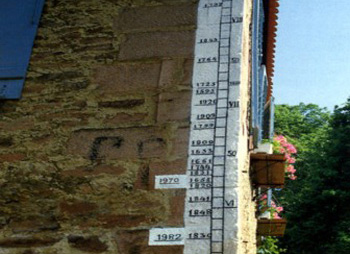

«Damit die Erinnerung an Extremereignisse nicht mit dem Generationenwandel verloren ging, wurden sie ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben», erklärte der Historiker. Dazu dienten seit dem hohen Mittelalter Chroniken. Ein «lieux de mémoire» sind auch Denkmale für die Opfer einer Sturmflut, denn sie blicken in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft – «Denkt an die nächste Flut!». Hochwassermarken, die bei neuen Ereignissen angebracht wurden, erlaubten ebenfalls Vergleiche und waren für die klimageschichtliche Wissenskultur zentral. Bereits vor rund 5000 Jahren liessen die Pharaonen in Assuan einen Nilpegel-Messer installieren. Zur Erinnerungskultur an Katastrophen gehören auch Bilder. Beispielsweise wurde zum Gedenken an die Überschwemmung von 1651 in Solothurn eine Votivtafel in Auftrag gegeben, oder sakrale Bauwerke gebaut, wie etwa die Kappelle am Ruitorsee, im Aostatal, die 1606 geweiht wurde.

Den Mantel der Vergessenheit ausbreiten

«Wie das Erinnern stammt auch das Vergessen primär aus dem Erfahrungsbereich des Individuums», sagte Christian Pfister an seiner Abschiedsvorlesung. Was einmal im kulturellen Gedächtnis gespeichert sei, bleibe zwar erhalten. Soll aber Vergangenes rekonstruiert werden, brauche es einen Anstoss zum Erinnern, sonst verblasse die Erinnerung, und das damit verbundene Handlungswissen gehe verloren. Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts ist vieles in Vergessenheit geraten, da die meisten Hochwassermarken zerstört oder bei Neubauten nicht mehr erneuert wurden.

«Das Ausbleiben schwerer Überschwemmungskatastrophen über mehrere Generationen hinweg erklärt schliesslich den vollkommenen Verlust der Erinnerung an solche Ereignisse», erklärte Pfister. Die mündliche Überlieferung war abgerissen, und die Erinnerungsarbeit zur Aktivierung der im kulturellen Gedächtnis vorhandenen Erinnerung wurde nicht mehr geleistet. «Verblasst die Erinnerung an frühere Ereignisse von grossem Schadensausmass, wird eine Überschwemmung als neuartiges Phänomen gedeutet», so Pfister.