Die dunkle Seite der Darwin-Lehre

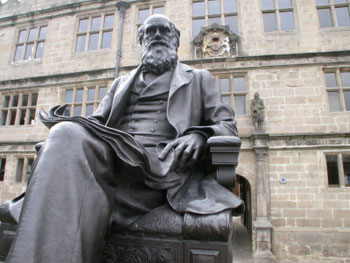

Charles Darwins Evolutionstheorie betraf nicht nur die Finken auf den Galapagos-Inseln. Sondern auch den Menschen – als Eugeniker plötzlich den besseren Menschen züchten wollten, wie Anthropologe Hans-Konrad Schmutz an einem Vortrag des Forums für Universität und Gesellschaft erklärte.

Die Gazelle rennt um ihr Leben. Dicht hinter ihr der Gepard. Diese Jagd durch die afrikanische Steppe ist die klassische Darstellung des «Survival of the fittest»: Nur die am besten an ihre Umwelt angepassten Tiere überleben und können ihre Gene weitergeben. So führt die Evolution zu immer schnelleren Geparden, aber auch zu stets wieder schnelleren Gazellen. Was Charles Darwin aufgrund von Beobachtung an Tier und Pflanze formulierte, hatte nicht nur revolutionäre Auswirkungen auf die Naturwissenschaft. Denn: «Jedes wissenschaftliche Modell steht in einem gesellschaftlichen Kontext», wie der Anthropologe Hans-Konrad Schmutz von der Universität Zürich an einem Vortrag des Forums für Universität und Gesellschaft erklärte. Mit der Säkularisierung sprang der Entwicklungsgedanke aus Darwins Theorie vom Tier auf den Menschen über: «Man begann über die Verbesserung des Menschen nachzudenken», so Schmutz: Die Eugenik, die Steuerung der menschlichen «Erbgesundheit», war geboren.

Der eugenische Mensch

Die Grundfrage der Rassentheoretiker war: Wie kann man die guten Eigenschaften eines Menschen kultivieren? Francis Galton, ein englischer Adliger, Anhänger und Verwandter Darwins, hatte den Begriff «Eugenik» im 19. Jahrhundert erstmals gebraucht. Er wollte die bisher zufällige Vererbung erwünschter Eigenschaften beim Menschen bewusst fördern. «Etwa indem ‹gute› Familien viele Nachkommen haben und steuerpolitisch besser gestellt werden sollten», so Konrad. Diese künstliche Selektion war in den Augen der Eugeniker wichtig, da die Zivilisation die natürliche Auslese verhindere.

Als Folge der Industrialisierung und der damit verbundenen Urbanisierung wurde nämlich eine Degeneration der menschlichen Rasse befürchtet. «Minderwertige» Merkmale wie etwa Geisteskrankheit, Schwachsinn, Kurzsichtigkeit könnten sich ausbreiten, wie die Eugeniker auf der Basis von Darwins Schilderungen aus dem Tierreich folgerten: Denn kreuze man Tiere mit guten Eigenschaften mit solchen, die schlechte aufweisen, erhaltet man Individuen mit Eigenschaften mittlerer Qualität. Mit solcher Erkenntnis wurden schliesslich züchterische Massnahmen gerechtfertigt. Mit der sogenannt positiven Eugenik – der Förderung guter Eigenschaften – sollte die Qualität der Genmasse einer Gesellschaft verbessert werden.

Zwangssterilisation in der Schweiz

Die Rassenhygiene umfasste aber bald auch so genannt «negative eugenische» Massnahmen: «Nämlich die Ausmerzung von schlechtem Erbgut aus dem Volkskörper», wie Schmutz erklärte. In einem Bundesstaat der USA wurde um 1896 Epileptikern und «Schwachsinnigen» die Heirat verboten, ein paar Jahre später wurden Zwangssterilisationen gesetzlich erlaubt, die «erbkranke» Kinder verhindern sollten. Rund um den Globus, und auch in der Schweiz, wie der Anthropologe ausführte: «Im Kanton Waadt wurde 1929 das erste Gesetz zur Zwangssterilisation in Europa erlassen.» Erst 1985 wurde das Gesetz wieder aufgehoben.

«Die Lehre Darwins hat somit zwei Seiten», wie Hans-Konrad Schmutz betonte. Einerseits revolutionierte der Wissenschaftler die Entstehungsgeschichte von Mensch und Tier. Andererseits lieferte er Argumente für die künstliche Auslese der Besten – die der Geschichte ihre dunkelsten Kapitel lieferte.