Der Nobelpreisträger und die dunkle Materie

Das Universum besteht zu einem grossen Teil aus einer unbekannten dunklen Materie, welche die Wissenschaftler vor ein Rätsel stellt. Am Montag, 6. Juli, erklärt der amerikanische Nobelpreisträger Steven Weinberg an der Uni Bern, was die Forschung über diese grosse Unbekannte herausgefunden hat.

Sie muss überall sein, doch wir sehen sie nicht. Niemand konnte bisher ihre Existenz direkt nachweisen, doch ohne sie, so sind sich die Physiker einig, müssten ganze Galaxien auseinander fallen: die dunkle Materie. «Der in den USA tätige Schweizer Astrophysiker Fritz Zwicky postulierte zwar bereits 1933, dass zusätzlich zur uns bekannten Materie noch etwas im Raum vorhanden sein muss», wie der Berner Teilchenphysiker Hanspeter Beck sagt, «bis heute bleibt ein direkter Nachweis dieser für uns neuen Form von Materie jedoch aus.» Am kommenden Montag wird Steven Weinberg, der amerikanische Physiker und Nobelpreisträger, an der Uni Bern in einer öffentlichen Veranstaltung ausführlich besprechen, was die Wissenschaft über diese Geheimnisvolle weiss – und was eben noch nicht.

Ohne dunkle Materie würden Galaxien – wie hier die Andromeda – auseinander fallen. (Bild:zvg)

Nur vier Prozent «gewöhnliche» Materie

Ihre Eigenschaft gibt ihr den Namen: Dunkle Materie ist nicht direkt beobachtbar, da sie offenbar zu wenig sichtbares Licht oder Strahlung abgibt oder zumindest reflektiert. Dadurch ist sie unsichtbar, unfassbar, aber nach den Gravitationsgesetzen unentbehrlich für die Stabilität der Galaxien im Universum. Hanspeter Beck erklärt warum: Die Sterne in einer Galaxie drehen sich um ihr galaktisches Zentrum, welches «höchstwahrscheinlich» ein Schwarzes Loch ist – genauso wie die Erde um die Sonne kreist. Damit die Himmelskörper – und die Galaxien – im Gleichgewicht sind, sich also weder vom Zentrum weg- noch sich auf dieses zu bewegen, brauchen sie eine gewisse Rotationsgeschwindigkeit.

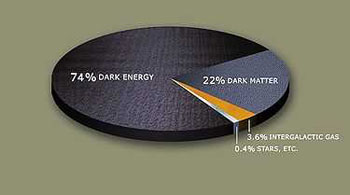

«Beobachtungen der Rotationsgeschwindigkeiten von Sternen in Galaxien haben schliesslich ergeben, sich die Sterne schlicht zu schnell um ihr Zentrum drehen und so die Galaxie eigentlich nicht stabil sein kann – es ist zuwenig uns bekannte Materie vorhanden», so Beck. «Es muss also noch etwas Zusätzliches geben.» Das Standardmodell der Kosmologie geht davon aus, dass die «gewöhnliche» Materie, also Sonnen und Planeten, nur vier Prozent und die dunkle Materie 23 Prozent ausmachen. Der stattliche Rest – 73 Prozent – sind dunkle Energie, «die noch das grössere Fragezeichen für die Wissenschaft darstellt», so Beck.

So setzt sich das Universum zusammen: Die uns bekannte Materie macht nur einen sehr kleinen Teil aus. (Grafik: zvg)

Neutral, aber in grosser Zahl

Auf der Suche nach den Eigenschaften der dunklen Materie haben die Forschenden in den letzten Jahren Hypothese um Hypothese aufgestellt – «und sind auf Erstaunliches gestossen», sagt Beck: Die dunkle Materie ist nicht aus aus Protonen und Neutronen aufgebaut, die zusammen mit Elektronen die Atome der «gewöhnlichen» Materie bilden. «Wir wissen, dass die ‹dunklen› Teilchen neutral sein müssen und höchstens äusserst schwach mit uns bekannter Materie interagieren.» Wären sie geladen oder würden mit anderen Teilchen interagieren, hätten sich gemäss Beck längst Spuren gefunden. «Sie manifestieren sich lediglich durch ihre gravitativen Wechselwirkungen», fasst der Forscher die letzten Erkenntnisse der Astrophysiker und Teilchenphysiker zusammen. «Die unbekannten Teilchen müssen in grosser Zahl als ständige Begleiter um Galaxien, Sterne, Planeten und Monde vorkommen.» Das ist nicht viel Wissen – «aber immerhin».

Bald neue Erkenntnisse aus dem CERN?

Am CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung in Genf, wollen die Physikerinnen und Physiker in ihren internationalen Experimenten die dunkle Materie bald nachweisen. Mit dem weltgrössten Teilchenbeschleuniger und gigantischen Detektoren suchen sie nach diesen unbekannten Elementarteilchen, die aus künstlichen Teilchenkollisionen hervorgehen sollen. «Doch ein Nachweis an einem Teilchenbeschleuniger wird noch kein Beweis sein», so Beck. Darum suchen die Wissenschaftler auch anderswo nach direkten Hinweisen auf die Existenz der dunklen Materie – etwa in tief unter der Erde liegenden Labors in Gran Sasso, den USA, oder bis vor ein paar Jahren auch in Bern, wo man auf seltene Reaktionen dieser neutralen Teilchen hofft. Sie dabei vielleicht ertappt, und damit Licht in die dunkle Materie bringt.