Gut vernetzt für ein besseres Klima

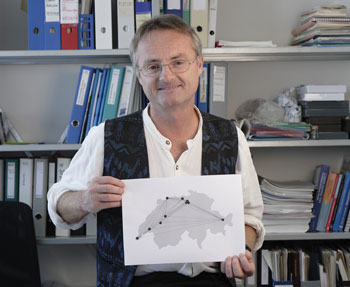

Die Uni Bern ist das «Leading House» des Nationalen Forschungsschwerpunkts Klima. Nach acht Jahren ziehen die Forschenden an einer Tagung Bilanz. Martin Grosjean vom Oeschger Zentrum lobt die gute Arbeitsteilung, die bisher zu aussichtsreichen Resultaten geführt hat.

«uniaktuell»: «Zeit für einen Zwischenhalt.» Das steht auf der Einladung zur Tagung «Acht Jahre NFS Klima». Was hat die Schweizer Klimaforschung in dieser Zeit erreicht? Nennen sie die wichtigsten drei Meilensteine.

Martin Grosjean: Wir können jetzt das regionale Klima modellieren und die Wechselwirkung zwischen Landoberfläche und Atmosphäre abschätzen. Zudem ist heute in Zahlen klar, wieviel die Luftverschmutzung von 1950 bis 1990 zur Abkühlung des Planeten und damit zur teilweisen Kompensation der Erwärmung durch die Treibhausgasemissionen beigetragen hat. Und: Wir kennen den genauen Temperaturverlauf der letzten 1000 Jahre – das fanden übrigens die Berner Forschenden heraus.

Im NFS Klima arbeiten über 150 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in 19 Forschungsgruppen zusammen. Wie kann da Forschung erfolgreich sein?

Das funktioniert nur, wenn eine ganz klare Arbeitsteilung vorliegt. Die ist uns gelungen, wir vermeiden Doppelspurigkeiten und arbeiten uns effizient in die Hand. Diese Art von Zusammenarbeit ist in der Schweizerischen Hochschullandschaft eher selten.

Die Uni Bern ist das «Leading House» des NFS-Klima-Netzwerkes – was sind die wichtigsten Ergebnisse der Berner Klimatologen?

Berns Aufgabe ist erstens – wie eingangs erwähnt – die Erforschung der Langzeitentwicklung des Klimas über die so genannten Klimaarchive wie Sedimente, Eiskerne oder Baumringe und Klimarekonstruktionen. Ein zweiter Schwerpunkt ist die Klimaökonomie.

Klimaökonomie – darüber wird eher selten berichtet.

Die Klimaökonomie versucht unter anderem herauszufinden, wie man am kostengünstigsten zu den wirkungsvollsten Massnahmen kommt, die auf eine möglichst lange Frist den grössten Nutzen aufweisen. Dieses Forschungsgebiet ist am Departement für Volkswirtschaftslehre angesiedelt und wird im Hinblick auf den politischen Konsens im Rahmen der UN-Klimaschutzkonvention immer wichtiger.

Berns Klimaforschung ist erfolgreich. Kann sie sich noch weiter entwickeln?

Die Spitzenposition in der Erforschung der Klimaarchive werden wir selbstverständlich weiterhin zu halten versuchen. Das Oeschger Zentrum, welches vor zwei Jahren gegründet wurde, wird sich zusätzlich vermehrt den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten in der Klimaproblematik annehmen.

Wie verändert sich das Klima in den nächsten 50 Jahren?

Die Temperaturerwärmung wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren ohne Zweifel fortschreiten – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. In den polaren Gebieten wird dies stärker sein als in den Tropen.

Was passiert später?

Der weitere Verlauf des Klimawandels hängt von der Emissionsmenge der Treibhausgase ab. Bestenfalls wird die Erwärmung abgebremst, aber frühestens ab 2030 bis 2050. Da Treibhausgase so lange in der Atmosphäre verweilen, und das System Erde sehr träge reagiert, machen sich – leider – sofortige Massnahmen zur Emissionsreduktion erst langfristig bezahlt. Das macht die Sache ja so schwierig.

Diese Aussicht spornt aber nicht gerade an, heute auf erneuerbare Energien umzusatteln.

Stimmt. Aber letztlich ist es – wie auch in der Privatwirtschaft – eine ethische Entscheidung: Sind Sie ein Patron, der das Geschäft so führt, dass Ihre Kinder oder Grosskinder die Firma irgendeinmal in gesundem Zustand übernehmen können. Oder leiten Sie die Firma wie eine Heuschrecke, und fressen alle Blätter ohne Gedanken an das Morgen ab.

Wie sieht der Klimawandel in Bern aus: Wird die Aare in den nächsten 50 Jahren zur mediterranen Riviera?

Da müssen Sie schon noch ein paar Jahrzehnte warten.