Sie setzt sich für ein besseres Klima ein

Loredana Politano interessiert sich für globale Klimaänderungen und ihre Folgen für die Umwelt. Sie hat als Erste den Spezial-Master-Studiengang im Bereich Klimawissenschaften an der Uni Bern absolviert.

Freitag, fünf vor halb eins. Vor der UniS tummeln sich für einmal keine Studenten. Vielleicht liegt es daran, dass ein eisiger Wind weht, der einem die Tränen in die Augen treibt. Eine Glastür öffnet sich, und eine junge Frau kommt lächelnd auf mich zu. Ihre braunen Haare sind zu einem Pferdeschwanz gebunden. Mit einem festen Händedruck stellt sich Loredana Politano vor und lässt ihre Hände wieder in den wärmenden Taschen ihres Mantels verschwinden. An einem Tisch in der UniS beginnt die Klimawissenschaftlerin über ihr Spezialmaster-Studium zu sprechen.

Loredana Politano hat als Erste einen Spezialmaster in Klimawissenschaften geschrieben (Bild: nan).

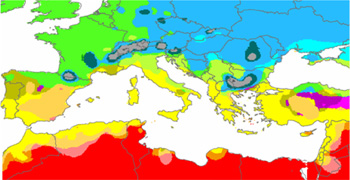

Extreme Temperatur-Ereignisse im Mittelmeerraum

«Bereits während meines Bachelor-Studiums wurde mir klar, dass mich Klimawissenschaft mehr interessiert als Meterologie», erklärt Politano, weshalb sie sich daraufhin als Erste an der Uni Bern für ein Spezialmaster-Studium im Bereich Klimawissenschaft einschrieb. Dieses wird vom «Oeschger Centre for Climate Change Research», dem Kompetenzzentrum der Universität Bern für Klimaforschung, angeboten. «Ich war sozusagen die Testperson, denn es gab ja noch keine Vergleichsmöglichkeiten», sagt Politano. «Doch diese Herausforderung hat sich gelohnt, das Studienangebot war attraktiv und die Betreuung sehr gut.» Neben den Vorlesungen und Prüfungen schrieb Politano ihren Master unter dem Titel «Extreme temperature events in the Mediterranean» – ein Teilprojekt im Rahmen des Projekts «Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment (CIRCE)».

CIRCE wird von der Europäischen Union gefördert und hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen des Klimawandels speziell für den Mittelmeerraum zu diagnostizieren. Dabei spielen sowohl die Abschätzung der physikalischen Veränderungen, welche durch den Klimawandel hervorgerufen werden, als auch ihre gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen eine tragende Rolle. Im Rahmen des Projekts sollen Strategien erarbeitet werden, mit denen geänderten regionalen Lebensbedingungen begegnet werden kann.

Extreme Temperatur-Ereignisse im Mittelmeerraum (Bild: zvg).

Datenanalyse zu Wetteränderungen

Am Geographischen Institut der Uni Bern analysierte Politano Temperaturen-Trends – jährlich und saisonal – im Mittelmeerraum anhand von fünf Temperaturen-Indizes. Für den Zeitraum von 1950 bis 1999 untersuchte sie die maximalen und minimalen Temperaturen, bestimmte vorherrschende Bedingungen an insgesamt achtzig verschiedenen Stationen – von Portugal bis in die Türkei und bis nach Nordafrika. «Bei der Bestimmung der Stationen war es wichtig, dass die Stationsdaten nicht zu grosse zeitliche Abstände aufwiesen, um die Fehlerquote klein zu halten», präzisiert Politano. Sie stellte Richtlinien für maximale und minimale Temperaturen in den bestimmten Regionen auf. Mit dem spezifischen Computerprogramm «climate composites analysis» wurden die monatlichen und saisonalen Witterungssituationen analysiert. «So konnten ‹Wettersituationen› diagnostiziert und etwaige Anomalien festgestellt werden», erklärt die Klimawissenschaftlerin.

«Die Entwicklungen, welche zwischen der ausgewählten Zeitspanne stattgefunden hatten, waren aussagekräftig und wiesen auf einen tatsächlichen Unterschied zwischen jährlicher und saisonaler Verteilung von Temperatur-Extremen im Mittelmeerklimas hin», so die Klimawissenschaftlerin. «Natürlich sind diese Auswertungen nur Teilergebnisse», betont Politano. Aber sie sind von wissenschaftlichem Nutzen, denn sie können beispielsweise für die Analyse der Extreme in den zukünftigen Klima-Szenarien weiterverwendet werden.

«Das repräsentieren, für was man selber steht»

Das Wetter spielt auch in Loredana Politanos Privatleben eine grosse Rolle: Denn sie ist gerne draussen und geht regelmässig laufen. Die Klimawissenschaftlerin denkt viel über die Umwelt nach und betont: «Bedeutend ist, was man selber bewirken kann. Man kann nicht Klimawissenschaften studieren und sich dabei keine Gedanken darüber machen, welchen Beitrag man selber zum Schutz der Umwelt leisten kann.» Logisch scheint denn, dass Loredana Politano mit dem Zug von Basel nach Bern an die Uni oder zur Arbeit fährt. Dabei kann sie ihrer anderen Leidenschaft, dem Lesen, nachgehen: «Ich verschlinge etwa zwei Bücher pro Woche», sagt sie.

Das Berner Zentrum für Klimaforschung

Das «Oeschger Centre for Climate Change Research» ist das Kompetenzzentrum der Universität Bern für Klimaforschung, welches disziplinär und interdisziplinär an vorderster Front forscht. Die Zusammenarbeit von Natur-, Human-, Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften legt dar, dass der globale Klimawandel regional verankert und global vernetzt ist. Das Oeschger Centre betreibt nicht nur Forschung auf hohem internationalem Niveau, sondern bildet auch junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus. An der «Graduate School of Climate Sciences» wird ein spezialisierter, international ausgerichteter, Master-Studiengang in Klimawissenschaften angeboten.