Ein rätselhafter Strychnin-Tod

Ein Skandal erschütterte vor knapp 150 Jahren die Uni Bern: Gift, ein Toter, einige Verdächtige, viel Medienrummel. Eine Ferienpause im «uniaktuell» erlaubt einen Blick zurück in die wilde Uni-Geschichte. Bis zum 17. August erscheinen besondere Anekdoten in loser Folge.

Von Personalityshows und Sensationsgier leben und lebten viele Medien. Nie stand die Uni Bern schriller im Medienlicht als damals, als sich in ihren Mauern ein Drama im Stile des Welti-Escher Skandals abspielte. Brisant war, dass gleich mehrere Dozenten der Uni Bern in ihrer wissenschaftlichen Funktion hintereinander und mit ihren menschlichen Gefühlen durcheinander kamen. Mitte Februar 1864 starb der Spediteur Caspar Trümpi an einer Strychnin-Vergiftung. Mord oder Selbstmord?

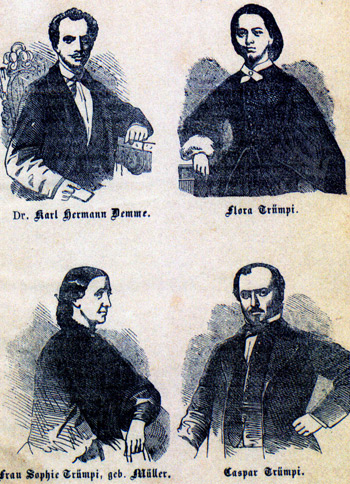

Die Hauptbeteiligten im Strychninfall: Angeklagter Karl Demme, Verlobte Flora Trümpi, Geliebte Sophie Trümpi und Opfer Caspar Trümpi. (Bild: zvg/Schweizerische Nationalbibliothek)

Verdächtigt wurde Trümpis Arzt, Privatdozent Karl Demme, Sohn des angesehenen Chirurgieprofessors Hermann Demme. Karl Demme hatte - nebst der Gelegenheit - ein Motiv. Er galt als Geliebter von Trümpis Frau Sophie, die von ihrem Ehemann misshandelt worden war. Die Gerüchte jagten sich. Eine leidenschaftlich entzweite Öffentlichkeit, eine auf beiden Seiten engagierte Uni und eine lüsterne Presse sorgten für weltweite Medienpräsenz. Im November 1864 wurde der Fall «unter wahnerhitztem Zudrang» vom Geschworenengericht beurteilt. Den Angeklagten Karl Demme verteidigte der Berner Rechtsdozent Emil Vogt. Auf der Anklage-Seite stand Prof. Karl Emmert als Gerichtsmediziner. Karl Demme wurde freigesprochen und die Ereignisse überstürzten sich. Vater Hermann Demme, der sich als Pionier der Äthernarkose einen ausgezeichneten Ruf erworben hatte, suchte an der Uni um die Entlassung nach. Sohn Karl Demme verlobte sich mit der Trümpi-Tochter Flora, floh mit ihr, und beide schieden am 29. November 1864 bei Genua aus dem Leben.