Vom krummen Rücken zur gesunden Schule

Die Schulpflicht von 1835 brachte nicht nur Gutes: Die tiefen Schulbänke und das schummrige Licht machten die Kinder krank. Eine Berner Bildungshistorikerin erzählt zum 175-Jahr-Jubiläum der Volksschule die Geschichte von den ersten Sehtests bis zu modernen Ernährungsworkshops.

Und plötzlich sind die Schulstuben voll, die Kinder sitzen zusammengepfercht auf den engen Schulbänken, sie husten, Staub wirbelt herum, die Läuse springen von Kopf zu Kopf: Die Schulpflicht, die 1835 eingeführt wurde, brachte nicht nur alle Vorteile der Bildung, sondern auch ein paar Probleme mit, denn viel zu viele Kinder landeten zusammen in viel zu kleinen Schulräumen. «Die Schule wurde bezichtigt, krank zu machen», sagt Michèle Hofmann. Im 20. Jahrhundert wurde die Schule dann «zum Ort, der die Kinder gesund macht», so Hofmann. Die Bildungshistorikerin ist Expertin für Hygiene und Krankheiten der frühen Schweizer Schule und nimmt in ihrer Dissertation diesen Wertewandel unter die Lupe. Die Volksschule feiert heuer das 175-jährige Bestehen, und die Universitätsbibliothek Bern widmet dem Jubiläum eine Ausstellung und zahlreiche Vorträge.

Kurzsichtig und krummer Rücken

Zum besseren Bild der Schule führte eine veränderte Wahrnehmung von Krankheit in der Gesellschaft: «Mit der wissenschaftlichen Entwicklung in der Medizin war Gesundheit plötzlich nicht mehr nur Gott gegeben», schildert Hofmann, «man konnte etwas dafür tun». Allen voran schalteten sich im 19. Jahrhundert die Ärzte in die Diskussion über die schulischen Gesundheitsbelange ein. Sie begannen mit Massenuntersuchungen der beiden damaligen Haupt-Schulkrankheiten – der Kurzsichtigkeit und der Wirbelsäulenverkrümmung. Die Sehfähigkeit der Schulkinder wurde gemessen, genaueste Berechnungen wiesen die Beleuchtung und Tageslicht auf der Grundlage der vorhandenen Fensterfläche in den Schulzimmern aus, Studie um Studie erfolgte, und daraus entstanden Empfehlungen für optimierte Lichtverhältnisse in der Schulstube.

Bei ihren eifrigen Wirbelsäulen-Untersuchungen stellten die Ärzte einen Unterschied zwischen Mädchen und Knaben fest. «Sie gingen davon aus, dass Handarbeiten wie Stricken für den Kinderrücken ungesunder ist als Turnen», sagt Hofmann; die Mädchen häkelten in gebückter Haltung, während die Sportstunden damals den Jungen vorbehalten waren. Ausserdem wurden die Schulbänke auf ihre Ergonomie überprüft, es entstanden verschiedenste Modelle – mit verstellbaren Sitzhöhen, um die Pulte der Kindergrösse anzupassen. Der Berner Orthopäde Felix Schenk konzipierte etwa die Schenk’sche Schulbank mit verstellbaren Tischplatten, welche dank eines Gutachtens des bekannten Berner Professors Theodor Kocher den Weg in gar manche Schulstube fand.

Der erste Schularzt um 1905

Um einen Überblick über die Gesundheit der Schulkinder zu bekommen, wurden um 1900 Eintrittsuntersuchungen eingeführt: «Diese sanitarischen Checkups waren an die militärischen Untersuchungen angelehnt», sagt Michèle Hofmann. Die Kinder wurden auf Intelligenz, Hör- und Sehfähigkeit und auf Sprachstörungen getestet: «Um die Jahrhundertwende ist dann auch die Tuberkulose, die viele Todesopfer fordert, ein wichtiges Thema in der Gesundheitspolitik», erklärt die Bildungshistorikerin. Die Forderung nach einem Schularzt, der die Kinder regelmässig untersuchen möge, wurde immer lauter. «Der erste vollamtliche Schularzt trat 1905 in Zürich sein Amt an, Bern folgte acht Jahre später.» Schulärztliche Untersuchungen sind bis heute obligatorisch und vom Staat bezahlt.

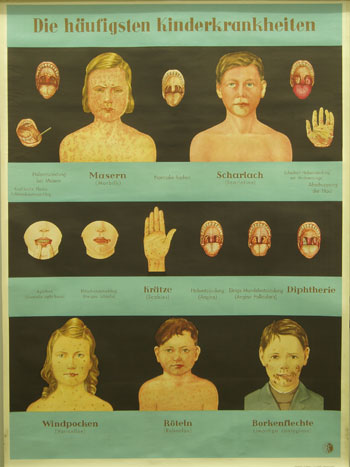

Die Schule mausert sich nach und nach zum Gesundheitshaus: Die Klassengrösse, die Länge der Schulstunden und die Fächerabfolge werden überprüft. Die Lehrerinnen päppeln kränkelnde Buben und Mädchen auf – sofern sie nicht an infektiösen Krankheiten leiden und vom Unterricht suspendiert werden. Schülerspeisungen mit Suppe, Milch und Brot werden organisiert, Kleider an bedürftige Kinder verteilt, und Ferienkolonien in der gesunden Bergluft sollen schwächliche Kinder auf die Beine bringen.

Die Zahntante kommt

Und dann heisst es ab zum Zahnarzt: Seit Anfang des 20. Jahrhunderts werden die Schulkinder auf Karies untersucht, die Fluor-Prophylaxe folgt später. «In den 1960er Jahren zeigt die Zahntante den Kindern in der Schulstube, wie man Zähne putzt», sagt Michèle Hofmann und zählt auch gleich Themen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf: Sexualerziehung und Suchtprävention, seit den 1980er Jahren auch AIDS-Prävention. Die Ärzte und die Erziehungsdirektionen setzen sich gemäss Hofmann seit rund hundert Jahren ohne Unterbruch für das Wohlbefinden der Kinder ein, und bis heute finden immer mehr Gesundheitsthemen Eingang in die Schulzimmer. Das aktuelle Thema zurzeit? «Ernährung für übergewichtige Kinder», so die Bildungshistorikerin.