Kein Hinweis auf Kinderkrebs in der Nähe von Kernkraftwerken

Kindliche Krebserkrankungen treten in der Nähe von Kernkraftwerken nicht häufiger auf als anderswo: Das zeigt eine Studie des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Uni Bern.

Wie steht es um die Gesundheit der Schweizerinnen und Schweizer, die in der Nähe eines Kernkraftwerkes (KKW) leben? Eine Frage, die seit langem beschäftigt und spätestens mit den Ereignissen in Fukushima zu brennen begann. Wie steht es im Besonderen um die Kinder, die strahlenempfindlicher sind, als Erwachsene? Die CANUPIS-Studie (Childhood Cancer and Nuclear Power Plants in Switzerland), die nun im «International Journal of Epidemiology» publiziert ist, zeigt kein erhöhtes Risiko für Kinder, die nahe eines KKWs leben gegenüber anderen, die anderswo in der Schweiz leben.

«Die Ergebnisse sind statistisch also sowohl mit einer Risikoreduktion als auch mit einer Risikoerhöhung vereinbar», so Matthias Egger, Direktor des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) der Uni Bern, an der heutigen Medienkonferenz. Die Schweizer Studie bestätigt die im Dezember 2007 veröffentlichte Untersuchung aus Deutschland also nicht, welche ein mehr als zweifach erhöhtes Risiko für Leukämie bei Kleinkindern im Umkreis von fünf Kilometern von KKWs gezeigt hatte.

Beobachtungszeit von insgesamt 21 Millionen Lebensjahren

Die Berner Epidemiologen haben in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Kinderkrebsregister und der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologiegruppe die Langzeituntersuchung durchgeführt: Alle seit 1985 in der Schweiz geborenen Kinder wurden in die Studie aufgenommen, das heisst über 1,3 Millionen Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren, die während den Jahren 1985 bis 2009 beobachtet wurden. Insgesamt ergibt dies eine Beobachtungszeit von über 21 Millionen Lebensjahren.

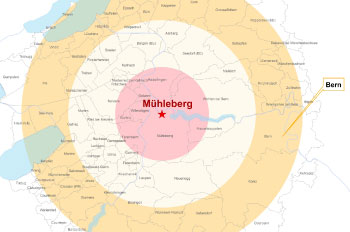

Für das Untersuchungsdesign wurde die Schweiz in vier Zonen aufgeteilt: Zone I bezeichnet das Gebiet innerhalb von 5 Kilometern des nächsten KKW, Zone II das Gebiet zwischen 5 und 10 Kilometern, Zone III den Bereich zwischen 10 bis 15 Kilometer und Zone IV den Rest des Landes ausserhalb des 15-Kilometer-Perimeters. Die Forschenden haben das Krebsrisiko für jede Zone berechnet. Die in den Zonen I bis III beobachteten Krankheitsfälle wurden mit den aufgrund des Risikos in Zone IV (Referenzgruppe) erwarteten Fällen verglichen.

Für die Studie wurden Zonen um die Kernkraftwerke festgelegt, für welche schliesslich das Risiko eines Kindes, an Krebs zu erkranken, berechnet wurde. (Bild: ISPM)

Keine Signifikanzen gefunden

Bei Kindern im Alter unter 5 Jahren, die besonders strahlenempfindlich sind, wurden von 1985 bis 2009 insgesamt 573 Leukämien diagnostiziert. Das Risiko in der Zone I war ähnlich demjenigen in Zone IV: 8 Fälle wurden diagnostiziert, verglichen mit 6,8 erwarteten Fällen (Differenz: +1,2 Fall). In der Zone II wurden 12 Fälle diagnostiziert, verglichen mit 20,3 erwarteten Fällen (Differenz: -8,3 Fälle) und in Zone III waren es 31 beobachtete und 28,3 erwartete Fälle (Differenz: +2,7 Fälle). Mit anderen Worten: Das relative Risiko einer Leukämieerkrankung in Zone I liegt verglichen mit Zone IV bei 1,2 – denn das relative Risiko von Kindern, die mehr als 15 Kilometer von einem KKW entfernt geboren wurden, ist 1,0. Dies bedeutet gemäss Studie eine Erhöhung des Risikos um 20 Prozent. Der Wert in Zone II lag bei 0,60, was einer Reduktion von 40 Prozent entspricht. In Zone III lag das Risiko wiederum um 10 Prozent höher. Die Forschenden betonen in ihrer Mitteilung, dass «in keiner Analyse jedoch das Risiko für eine Krebserkrankung statistisch signifikant erhöht oder erniedrigt war».

Unsicherheit wegen kleiner Fallzahlen

Das heisst: «Das Risiko einer kindlichen Krebserkrankung im Umkreis von Schweizer Kernanlagen unterscheidet sich kaum vom Risiko, welches auch weiter entfernt wohnende Kinder haben», fasst Matthias Egger zusammen. Am ehesten seien die geringen Abweichungen vom gesamtschweizerischen Risiko zufallsbedingt. Die Epidemiologen halten fest, dass aufgrund der kleinen Fallzahlen die statistische Unsicherheit allerdings relativ gross sei: Für das Leukämierisiko bei den unter Fünfjährigen in Zone I seien die Daten mit dem Vertrauensintervall von 0,60 bis 2,41 sowohl mit einer Risikoreduktion als auch mit einer Risikoerhöhung vereinbar.

Weltweit erstmals den Wohnort bei Geburt berücksichtigt

Kinder seien viel strahlenempfindlicher als Erwachsene, insbesondere treffe dies auf die Zeit der vorgeburtlichen Entwicklung und der ersten Lebensjahre zu, sagt Claudia Kuehni, Leiterin des Schweizer Kinderkrebsregisters. Deshalb wurde primär der Wohnort zum Zeitpunkt der Geburt untersucht. «Dies und die Tatsache, dass wir alle Schweizer Kinder in einer Kohortenstudie untersuchen konnten, macht den CANUPIS-Ansatz einzigartig», so die Berner Epidemiologin.

Die Schweiz betreibt fünf KKWs (Beznau I und II, Mühleberg, Gösgen und Leibstadt). Rund ein Prozent der Schweizerinnen und Schweizer lebt im Umkreis von 5 Kilometern und 10 Prozent wohnen im Umkreis von 15 Kilometern eines KKWs. Die Radioaktivität in der KKW-Umgebung wird regelmässig vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) überwacht: Die Strahlenexposition von direkten Anwohnern durch Emissionen der KKWs liegt unter 0,01 Millisievert (mSv) pro Jahr. Dies entspricht weniger als 1/500 der durchschnittlichen Strahlenexposition pro Einwohner und Jahr, welche sich aus Radongas, kosmischer und terrestrischer Strahlung sowie medizinischen Untersuchungen und Behandlungen zusammensetzt.