Kleinstteilchen unter der Lupe

Chancen wahrnehmen – Risiken minimieren: Das ist das Motto des soeben gestarteten Nationalen Forschungsprogramms zu Nanomaterialien. Unter den 18 Projekten befinden sich drei der Uni Bern – aus der Zellbiologie, der Physik und der Pneumologie.

Sie eröffnet schier unendliche Möglichkeiten: Die Nanotechnologie revolutioniert die Medizin, die Energiebranche und die Konsumgüter. Aus Teilchen, die kleiner sind als der Zehntausendstel eines Millimeters, lassen sich womöglich bald Implantate entwickeln, die so leicht wie Kunststoff, aber hart wie Stahl sind. Bereits jetzt verleihen Nanoteilchen vielen Materialien Kratzfestigkeit und Schutz. Und einige nano-behandelte Produkte scheinen aus der fernen Zukunft zu stammen: In Sportsocken werden kleinste Silberpartikel eingearbeitet, die das Wachstum der Bakterien hemmen, die den üblen Schweissgeruch verursachen.

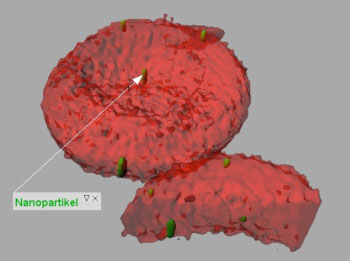

Der Grössenvergleich: Die grünen Flecken sind Nanopartikel auf roten Blutkörperchen. (Bild: Barbara Rothen-Rutishauser/zvg)

Die Winzlinge verfügen über ein enormes Potenzial – bergen aber auch Gefahren. Das neue Nationale Forschungsprogramm des Schweizerischen Nationalfonds (NFP 64) geht möglichen Auswirkungen von Nanomaterialien auf die Gesundheit des Menschen, auf die Umwelt und auf ökologische Systeme nach. Ziel ist es, umfassende Kenntnisse über künstliche Nanomaterialien, ihre Entwicklung, ihren Einsatz und ihre Gefahren zu sammeln. Es sollen ausserdem Methoden entwickelt werden, mit denen das Verhalten von Nanopartikel überwacht werden kann, teilt der Nationalfonds mit. Unter der Gesamtleitung von Peter Gehr vom Institut für Anatomie der Medizinischen Fakultät der Universität Bern ist das 12 Millionen schwere Programm gestartet. Unter den 18 Forschungsprojekten sind auch drei Berner Gruppen vertreten.

Berner Projekt 1: Die Lunge beobachten

Nanopartikel sind überall – auch in der Luft. Inwiefern die Kleinstteilchen als Puder, Dispersion oder als Spray eine Gefahr für die menschlichen Atemwege sind, untersucht das Forschungsteam um Marianne Geiser Kamber von der Abteilung für Zellbiologie der Uni Bern. Unter Einbezug eines speziell entwickelten Testsystems können an Zellkulturen, welche die Oberfläche einer Lunge simulieren, die Auswirkungen der Nanoteilchen auf das Gewebe beobachtet werden. Das Projekt «Risikoanalyse inhalierter Nanopartikel mit in vitro Technologie» dauert drei Jahre und wird mit 370’000 Franken unterstützt.

Berner Projekt 2: Das Gehirn überwachen

Auch das Gehirn steht im Fokus der Berner Forschenden: Martin Frenz vom Institut für angewandte Physik untersucht die Wirkung von Nanoteilchen im Hirngewebe. In der modernen Hightech-Medizin werden die Nanopartikel bei Diagnosetechniken, als Transporter von pharmazeutischen Wirkstoffen oder in biokompatiblen Implantaten eingesetzt. Ob Nanoteilchen schliesslich reaktiv sind oder nicht, hängt nicht nur vom Material, sondern auch von ihrer Gestalt und Grösse ab. Frenz will deshalb testen, ob sich die Kleinstteilchen unter Laserbestrahlung verändern und welchen Einfluss dies auf die Wechselwirkung mit biologischem Gewebe hat. Das Projekt «Nanopartikel aus abbaubaren Implantaten: Verteilung und Wirkung im Hirngewebe» dauert drei Jahre und wird mit rund 400’000 Franken unterstützt.

Berner Projekt 3: Das Asthma lindern

Nicht die Gefahr, sondern der Nutzen steht im Vordergrund des dritten Berner Projekts: Die Pneumologin Barbara Rothen-Rutishauser vom Departement Klinische Forschung will die chemischen und physikalischen Eigenschaften der winzigen Teilchen für die Behandlung von Asthma nutzen. Die so genannten immun-modulatorischen Effekte von therapeutischen Nanopartikel testet Rothen-Rutishauser an Zellkulturen und am Mausmodell. Das dreijährige Projekt «Biomedizinische Nanopartikel als Immunmodulatoren» erhält vom Nationalfonds rund 450’000 Franken.