Neue Resultate und steigende Spannung im CERN

Im Teilchenbeschleuniger am CERN lassen die Physiker Protonen kollidieren – in der Hoffnung, das Higgs-Teilchen sowie neue Physik jenseits der bekannten Gesetze zu finden. Mit dabei ist die Uni Bern. Neues aus einer aktuellen «Nature»-Publikation.

«Läuft es gut, dann ist es bis Ende Jahr soweit – spätestens bis Ende 2012»: Der Berner Teilchenphysiker Hans Peter Beck hofft, dass bis dahin der sehnlichst erwartete Nachweis des Higgs-Teilchens im weltweit einzigartigen Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf gelingt. Oder aber, dass bis dann die Existenz des Higgs-Teilchens ein für allemal ausgeschlossen werden kann. Mit immensen Detektoren versuchen derzeit Hochenergiephysiker aus aller Welt am Europäischen Laboratorium für Teilchenphysik das in den heute geltenden physikalischen Gesetzen postulierte, aber bisher noch nicht bewiesene Teilchen zu finden. Und noch viel mehr: Man will mit dem «Large Hadron Collider» (LHC) neue, unbekannte Teilchen finden und durch die Simulation des Urknalls ein neues Verständnis für die Entstehung des Universums erhalten.

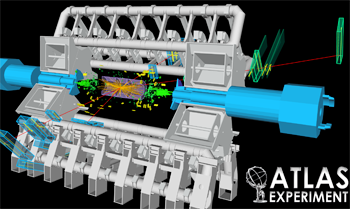

Kollisionen am CERN: Im ATLAS-Detektor werden die Protonen-Interaktionen verfolgt. (Bild: CERN)

Das Albert Einstein Center for Fundamental Physics der Universität Bern (AEC) ist an den Protonen-Kollisionen und deren Datenverarbeitung am ATLAS-Experiment beteiligt. Der ATLAS-Detektor ist einer der vier Teilchendetektoren, die am LHC angeschlossen sind. Soeben hat das internationale ATLAS-Konsortium wieder Grundlegendes herausgefunden, wie nun im Wissenschaftsjournal «Nature» publiziert wurde: Die Physiker können nun sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Protonen, die im Beschleuniger aufeinander geschossen werden, kollidieren.

Kleinstteilchen als Zielscheibe

«Eine wichtige Erkenntnis – wenn auch nackte Grundlagenforschung», kommentiert Hans Peter Beck vom AEC das «Nature»-Paper. Bislang gab es nur Schätzungen, auf welche Weise und wie häufig Proton-Proton-Interaktionen unter solch hohen Energien, wie sie im Teilchenbeschleuniger produziert werden, ausfallen. Mit den neuen Zahlen können nun Profil und Wirkung der kollidierenden Protonen unter 7000 Giga-Elektronenvolt (7 TeV) dargestellt werden. «Ein Proton, das auf ein anderes Proton trifft, welches aus der Gegenrichtung geschossen wird, wirkt bei höherer Kollisionsenergie als grössere Zielscheibe – und somit steigt auch die Kollisionsrate im LHC», fasst Beck zusammen. Die neuen Messungen sagen also etwas über die Grösse der Zielscheibe aus, die ein Proton im Beschleuniger abgibt. Bei diesen Proton-Proton-Kollisionen entstehen Elementarteilchen, unter denen die Physiker das Higgs-Teilchen vermuten.

Die Berner Physiker haben also mit ihren CERN-Kolleginnen und Kollegen «fundamentales Wissen» generiert, so Beck. Dieses sei einerseits für den Betrieb und die Einstellungen des Large Hadron Colliders am CERN wesentlich. Andererseits sind die Erkenntnisse gemäss Beck wichtig, um das Verhalten von Protonen bei hohen Energien besser zu kennen. «So kann etwa auch in der Astrophysik besser verstanden werden, was passiert, wenn ein Proton der kosmischen Strahlung in der Erdatmosphäre auf ein Sauerstoffatom trifft», führt Beck aus.