Wer nicht den Normen entsprach, wurde «versorgt»

In der Schweiz wurden bis in die 1970er-Jahre hinein Personen in Anstalten eingewiesen, weil ihr Lebenswandel nicht den herrschenden gesellschaftlichen Normen entsprach. Die Historikerin Tanja Rietmann erforscht in ihrer Doktorarbeit diese «administrativen Versorgungen», gegen die sich die Betroffenen kaum wehren konnten.

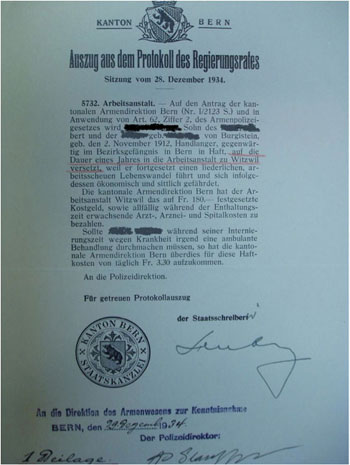

«Moralisch defekter Psychopath» oder «durch und durch verdorben»: Mit solchen abwertenden Begriffen beschrieben die Behörden in den Akten so genannt administrativ versorgte Männer und Frauen. Mit dieser gesetzlichen Massnahme konnten Personen, die als «arbeitsscheu», «liederlich» oder «trunksüchtig» galten, in Arbeitsanstalten eingewiesen werden, auch wenn sie nicht straffällig waren. «Diese drei Schlüsselbegriffe umfassten die ganze Bandbreite an Verhaltensweisen, die von der bürgerlichen Norm wie etwa der Arbeitsamkeit und des Pflichtbewusstseins abwichen», erklärt Tanja Rietmann vom Historischen Institut der Uni Bern. In ihrer Dissertation untersucht sie den verwaltungsinternen Prozess im Kanton Bern. Die Armen- oder Vormundschaftsbehörde der Gemeinde stellte einen Versorgungsantrag, der über den Regierungsstatthalter an den Regierungsrat gelangte. Anschliessend fällte dieser den Einweisungsentscheid, gegen den kein Rekurs eingelegt werden konnte.

Nicht nur junge Frauen als Opfer

Die meisten Betroffenen stammten aus der Unterschicht, wobei Männer mit rund 90 Prozent in der Überzahl waren. Alkoholiker und Tagelöhner, Prostituierte und unverheiratete Mütter sowie rebellierende Jugendliche gehörten dazu. «Die administrative Versorgung war keinesfalls auf junge Frauen beschränkt, wie dies jetzt manche Medienberichte nahelegen», berichtigt Rietmann. Dass sich die Berichterstattung auf diese Personengruppe konzentriert, hat damit zu tun, dass sich vor allem Frauen öffentlich zu Wort melden. «Daher könnten sie für die Medien die ‹interessantere› Opfergruppe als erwachsene Alkoholiker sein.» Zudem vermutet sie, dass sich zum Beispiel eine aufmüpfige Jugendliche ungerechter behandelt fühlte als ein Alkoholiker, der das Geld der Familie vertrank. «Hier lässt sich ein gewisser Problemdruck nicht wegdiskutieren, und ein Betroffener könnte sich davor fürchten, seinen Fall öffentlich zu machen», spekuliert Rietmann.

Der Willkür ausgesetzt

Zusammen mit der schlechten Quellenlage (siehe Kasten) erschwert dieses Schamgefühl die Aufgabe der Forschenden. Dies bedauert Rietmann, denn sie erachtet die Aufarbeitung als sehr wichtig: «Die administrative Versorgung griff massiv in die persönliche Freiheit ein und verletzte mit der fehlenden Rekursinstanz ein weiteres zentrales rechtsstaatliches Prinzip.» Aufgrund des grossen Spielraums für einzelne Beamte war so der Willkür Tür und Tor geöffnet, für eine Entlassung aus der Anstalt blieb den Versorgten keine andere Wahl als auf Gnade zu hoffen. «Die ‹soziale Heilung› der Betroffenen wurde vor allem daran gemessen, ob sie den Fremdzwang zur Arbeit zu ihrem eigenen gemacht hatten», führt Rietmann aus. In erster Linie geschah dies mittels Arbeit in der Landwirtschaft und betriebseigenen Gewerben, aber auch im Handwerk wie etwa Korbflechten.

Umbruch erst in den 50ern

Die administrative Versorgung lässt sich nur erklären, wenn man ihre Akzeptanz in der Gesellschaft mitberücksichtigt, meint Rietmann. «Sie war Ausdruck des damaligen Zeitgeistes, der vom Bedürfnis nach Ordnung und von Autoritätsgläubigkeit geprägt war.» Damit gehöre sie wie die Verdingung oder das Hilfswerk «Kinder der Landstrasse» zum Bündel von staatlichen Interventionsmassnahmen, die auf soziale Gruppen ausserhalb der bürgerlichen Norm abzielten.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Zahl der Einweisungen massiv zurück. Einerseits verbesserte sich mit der Hochkonjunktur die Beschäftigungssituation, andererseits veränderte sich auch die Einstellung der Behörden gegenüber der administrativen Versorgung. «Sie waren ernüchtert über ihren geringen Erfolg, die eingewiesenen Personen hatten sich nicht wie erhofft verändert. Gleichzeitig wurden in der Fürsorge und in der Sozialarbeit fortschrittlichere Behandlungsansätze verbreitet», hält Rietmann fest. Zudem passte sich die Schweiz seit der aussenpolitischen Öffnung in den 60er-Jahren allmählich internationalem Recht wie der Europäischen Menschenrechtskonvention an. Da die administrative Versorgung deren Bestimmungen direkt widersprach, wurde sie 1981 durch den menschenrechtskonformen Fürsorgerischen Freiheitsentzug (FFE) abgelöst.

Nicht bei Entschuldigung stehen bleiben

Zum Prozess der Wiedergutmachung zählt die offizielle Entschuldigung von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, deren Wert Rietmann als sehr hoch einschätzt. Gleichzeitig fordert sie, noch weiterzugehen: «Mehr Forschung zum Thema ist vonnöten, damit die Entschuldigung nicht einfach eine Geste bleibt und vor allem besser bekannt wird, wer auf welche Weise von der administrativen Versorgung betroffen war.» Rietmann schliesst auch nicht aus, dass über die finanzielle Entschädigung nachgedacht werden muss. «Mit Geld wäre zum Beispiel jenen geholfen, die jetzt am Existenzminimum leben», gibt Rietmann zu bedenken. «Für andere steht dagegen im Zentrum, dass das Unrecht in der Öffentlichkeit aufgearbeitet und als Teil der Schweizer Geschichte anerkannt wird.»

Administrative Versorgung im Kanton Bern

Im Staatsarchiv des Kantons Bern sind von den 2'700 zwischen 1942 und 1981 «Versorgten» lediglich 207 Dossiers erhalten – viele wurden vernichtet, nachdem die Beamten sie nicht mehr benötigten. Für die Untersuchungszeit ihrer Dissertation zwischen 1884 und 1981, als die administrative Versorgung im Kanton Bern angewandt wurde, hat die Historikerin Tanja Rietmann empirisch knapp 15'000 Einweisungsentscheide ermittelt, darunter für einige Personen, die mehrmals administrativ versorgt wurden.