Werdegang eines besonderen Arztes

Gruppendynamik, Sympathie und Enthusiasmus – drei Erscheinungen, für die wir heute keine schlüssigen medizinischen Erklärungen haben. Im 18. Jahrhundert sah Franz Anton Mesmer in ihnen Phänomene des animalischen Magnetismus. Der Medizinhistoriker Heinz Schott stellte an der Uni Bern dessen Ideen vor.

Das Bindeglied zwischen Paracelsus und Freud: So bezeichnete Heinz Schott, Direktor des Medizinhistorischen Institutes der Universität Bonn, den deutschen Arzt Franz Anton Mesmer. Schott referierte auf Einladung der medizinhistorischen Runde im alterwürdigen Anatomiehörsaal der Universität Bern unter dem Motto «Werdegänge» über Leben und Wirken Mesmers. Der Förstersohn Mesmer studierte zunächst Philosophie und Theologie, bevor er 1759 in Wien sein Medizinstudium aufnahm. Später praktizierte er als Arzt und Heiler und brachte es mit seinem Konzept der magnetischen Heilkräfte zu einiger Berühmtheit. Heute klingen seine Ideen in esoterischen Kreisen, aber auch in einigen Aspekten der Psychologie nach.

Magnetismus und die «verrückte» Gebärmutter

Vor Mesmer hatte bereits Paracelsus die Idee vom Magnetismus als Heilinstrument entwickelt, mit dem beispielsweise eine «verrückte» Gebärmutter wieder an ihren Platz befördert werden könne. Dieses Konzept griff Mesmer gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf. Der klassische Mesmerismus fusst auf der Vorstellung der Natur als Vermittlerin der göttlichen Weisheit. Mesmer glaubte an eine Kraft in der Natur, die er «Fluidum» nannte und die als sogenannt animalischer Magnetismus auf den Menschen wirke. Im Gegensatz zum physikalischen Magnetismus, der mit naturwissenschaftlichen Methoden messbar ist, sei der animalische Magnetismus eine Art Lebenskraft, die von einem kundigen Menschen auf einen anderen übertragen werden könne, um etwa Krankheiten zu heilen, so Mesmers Idee.

Kranke versammelten sich um das «Baquet»

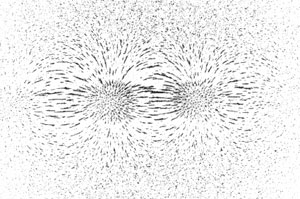

Mesmers Theorie besass neben dem praktisch-therapeutischen Aspekt auch eine sozialutopische Dimension: Er sympathisierte mit der französischen Revolution und wollte Solidarität und Gleichheit unter den Menschen fördern. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Gruppendynamik, die Mesmer ebenfalls dem Wirken des Fluidums zuschrieb. Heinz Schott illustrierte seinen Vortrag mit zahlreichen Bildern und Stichen aus Mesmers Zeit. «Darstellungen zeigen das Fluidum als Strahlen, die von Mensch zu Mensch fliessen können», so der Medizinhistoriker. Eine von Mesmers Erfindungen war das «Baquet», ein hölzerner Zuber, der mit Eisenstücken versehen und mit Wasser gefüllt war. Über die Magnetisierung des Baquets konnten mehrere Patienten gleichzeitig behandelt werden.

Ab 1778 lebte Mesmer in Paris, wo er dank seinen Heilmethoden in kurzer Zeit zur Berühmtheit avancierte. Sein Hauptwerk «Mesmerismus oder System der Wechselwirkungen, Theorie und Anwendung des thierischen Magnetismus als die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung des Menschen» stellt er aber erst 1814 kurz vor seinem Tod im Jahre 1815 fertig.

Suggestion ersetzt das Fluidum

Mesmers Ideen sollten noch bis weit über das 18. Jahrhundert hinaus nachhallen. «Zu Beginn des 19. Jahrhunderts stiessen die Romantiker auf Mesmer», erklärte Schott, «er regte sie zu dem an, was wir heute Parapsychologie nennen.» Zum klassischen Mesmerismus kamen ausserdem die Elemente der Selbstbeobachtung und -erfahrung. Auf diesem Fundament konnte der neuropsychologische Ansatz gedeihen, der später von Freud zur Psychoanalyse erweitert wurde. Die Suggestion als dynamische Kraft ersetzte im Laufe des 19. Jahrhunderts das Fluidum und den Magnetismus.

Heute sei der Mesmerismus zwar überholt, doch einige Grundfragen, die Mesmer mit dem Magnetismus zu erklären versuchte, seien immer noch unbeantwortet, sagte Schott: Mentalsuggestion, Sympathie, Enthusiasmus, Massenhysterie oder der Placebo-Effekt seien Beispiele für die Macht des Geistes, welche die Medizin bis heute nicht erklären könne, schloss der promovierte Mediziner und Philosoph.