Gentech-Pflanzen: Risiken sind gering

Sind Gentech-Pflanzen gefährlich, wem können sie nützen? Das Nationale Forschungsprogramm zur grünen Gentechnik – das unter der Führung des Berner Forschenden Dirk Dobbelaere lief – ist nun abgeschlossen. Die Wissenschaftler konnten keine Gesundheits- oder Umweltrisiken der grünen Gentechnik feststellen.

Die Schweizer Landwirtschaft ist im Wandel: Sie muss die Umwelt schonen und gleichzeitig ihre Produktionskosten senken, um wettbewerbsfähiger zu werden. Kann die grüne Gentechnik eine Lösung für diese Herausforderungen sein? Im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen» (NFP 59) wurden im Auftrag des Bundesrates während fünf Jahren gentechnisch veränderte Pflanzen in Bezug auf die ökologischen, sozialen, ökonomischen, rechtlichen und politischen Auswirkungen in der Schweiz untersucht. An verschiedenen der rund 30 Projekten waren auch Berner Forschende beteiligt: Die Leitung des gesamten Programms hatte Prof. Dr. Dirk Dobbelaere von der Abteilung für Molekulare Pathologie der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern inne. Als Forschende waren Prof. Dr. Wolfgang Nentwig vom Institut für Ökologie und Evolution, Dr. Philipp Aerni vom «World Trade Institute» und Prof. Dr. Joachim Frey vom Institut für Veterinär-Bakteriologie eingebunden.

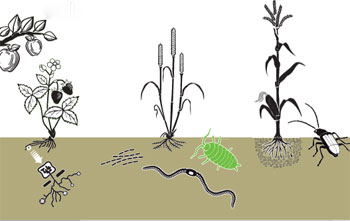

Gentech-Weizen hat keinen Einfluss auf Larven

In elf Forschungsprojekten, die im Rahmen des NFP 59 die möglichen Umweltrisiken von gentechnisch verändertem Weizen, Mais oder modifizierten Erdbeeren untersuchten, kam man zum Schluss, dass die gentechnisch modifizierten Pflanzen nach derzeitigem Stand des Wissens der Umwelt nicht schaden: Es wurden keine negativen Auswirkungen auf nützliche Insekten, Mikroorganismen oder die Bodenfruchtbarkeit festgestellt – wie etwa das Projekt von Wolfgang Nentwig, das die Reaktion der Bodenorganismen auf gentechnisch veränderten Weizen, welcher der Pilzerkrankung Mehltau widersteht, zeigte. Die Forschenden vom Institut für Ökologie und Evolution der Universität Bern hatten Blätter von sechs verschiedenen gentechnisch veränderten Weizensorten an Larven zweier heimischer Fliegenarten verfüttert. Die Entwicklung deren Larven und die Fruchtbarkeit der daraus entstehenden Fliegen blieben über vier Generationen hinweg unverändert.

Ein Viertel der Konsumenten kauft Gentech-Brot

Der Einsatz der Gentechnik in der Schweizer Nahrungsmittelproduktion ist umstritten. Studien des NFP 59 zeigen, dass nur rund ein Viertel der Konsumentinnen und Konsumenten bereit wäre, Lebensmittel zu kaufen, die mit Hilfe der Gentechnik hergestellt wurden. Jedoch sprechen sich über 80 Prozent für die Wahlfreiheit zwischen Produkten mit und ohne Gentechnik aus. Philipp Aerni vom World Trade Institute der Universität Bern hat in einer Studie die Kohärenz zwischen geäusserter Einstellung und tatsächlichem Kaufverhalten gemessen: Den Konsumentinnen und Konsumenten waren drei Typen von Maisbrot zur Auswahl gestellt worden – eines mit biologischem, eines mit konventionellem und eines mit gentechnisch verändertem Mais. Die Brote wurden an fünf Standorten in der Schweiz von lokalen Verkaufsgruppen verkauft. Die Resultate zeigen, dass fast 25 Prozent der Kundschaft mindestens ein Brot mit gentechnisch verändertem Mais gekauft hat. Gemäss darauffolgender Umfrage hat es den Kunden offenbar auch sehr gut geschmeckt.

Veränderte Alge hat keinen Effekt

Joachim Frey vom Institut für Veterinär-Bakteriologie der Universität Bern war an einem Projekt beteiligt, das gentechnische veränderte Grünalgen als Schluckimpfung von Fischen testete. Denn die Zucht von Speisefischen schont zwar Wildbestände vor Überfischung, macht aber den umstrittenen Einsatz von Antibiotika nötig. Um zu sehen, wie Fische tatsächlich auf die Einnahme dieser Grünalgen reagierten, verfütterten die Forschenden das Algenmaterial als Fischfutterzusatz an junge Regenbogenforellen. Das Ergebnis war überzeugend: Weder das Wachstum noch die Gesundheit der Forellen wurde durch die gentechnisch veränderten Algen negativ beeinflusst. Allerdings konnten auch keine schützenden Antikörper nachgewiesen werden.

Risikobewertung auf die Pflanze ausrichten

Aus den Studien zur Auswirkungen auf die Umwelt ergibt sich laut den Verantwortlichen des NFP folgender Schluss: Nicht das Verfahren der Züchtung sollte für die Risikobewertung von Pflanzen ausschlaggebend sein, sondern die Eigenschaften der für den Anbau vorgesehenen Sorte. Feldversuche des NFP 59 haben im Weiteren gezeigt, dass sich erst im Freilandversuch die für die landwirtschaftliche Nutzung entscheidenden Vor- und Nachteile zeigen – das heisst: Das Forschungsprogramm schlägt vor, geschützte Versuchsfelder zu errichten, damit die Schweizer Forschungskompetenz in der Pflanzenbiotechnologie aufrechterhalten werden könne.

Wie hoch ist der finanzielle Nutzen?

Ob Schweizer Bäuerinnen und Landwirte nach einem Ende des gegenwärtigen Moratoriums gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen würden, hängt unter anderem von der Entscheidung der jeweiligen Nachbarbetriebe ab – und vom wirtschaftlichen Nutzen der Pflanzen, wie der Schweizerische Nationalfonds schreibt. Dieser sei für die Schweizer Landwirtschaft zurzeit relativ gering. Grundsätzlich sei aber die Koexistenz landwirtschaftlicher Anbauformen mit und ohne Gentechnik auch in der kleinräumigen Schweiz möglich. Schätzungen einer NFP-59-Studie zeigen, dass sich der finanzielle Zusatznutzen gentechnisch veränderter Pflanzen und die Kosten für ein abgesichertes Nebeneinander derzeit etwa die Waage halten würden.

Was sich gemäss den NFP-Verantwortlichen jedoch ändern könnte, wenn der Schädlingsdruck steigt – zum Beispiel aufgrund klimatischer Veränderungen. Oder wenn gentechnisch veränderte Pflanzen mit mehreren neue Merkmalen angebaut werden, denen weder Herbizide oder Pflanzenschutzmittel noch gewisse Krankheitserreger etwas anhaben könnten.