Durch die Augen des Komponisten sehen

Nicht nur die Musik macht die Oper – die Körpersprache der Sängerinnen und Sänger ist genauso wichtig, so Arne Stollberg. Die «gestisch» gedachten Partituren bildeten immer ab, was der Komponist vor seinem geistigen Auge sah, so der Träger des Theodor-Kocher-Preises 2011.

Der Fliegende Holländer betritt heutzutage meist etwas weniger pathetisch die Bühne als in den ersten Aufführungen um 1850. Richard Wagner liess seine Hauptfigur damals noch theatralisch überzeichnet auftreten, jeder Schritt, jede Geste war einem bestimmten Akkord zugeordnet. «Der Komponist sah genau vor, wie sich die Opernsängerinnen und -sänger zu seinen Partituren zu verhalten hatten», erklärt Arne Stollberg. Der Berner Musikwissenschaftler versucht an der Schnittstelle von Musik-, Theater- und Literaturwissenschaft ein Bild zu entwerfen, wie die damaligen Opernaufführungen ausgesehen haben – denn er ist sicher: «Jeder Komponist schreibt zwar Noten auf, imaginiert aber vor dem geistigen Auge bereits die Szenen auf der Bühne.»

Entführt in die besondere Welt der Musikgeschichte: Preisträger Arne Stollberg. (Bild:bj)

Durch diese Augen will Stollberg sehen und ein Stück Musikgeschichte aufdecken – denn das heutige Verständnis der vertonten Gebärden auf der Bühne ist ein völlig anderes: «Die moderne Schauspielästhetik ist völlig verschieden von der des 18. und 19. Jahrhunderts», so Stollberg. Für seine ungewöhnlichen Arbeiten erhielt er den mit 50'000 Franken dotierten Theodor-Kocher-Preis der Uni Bern. Heute referiert der Preisträger über «vertonte Gebärden».

Ungewöhnliche Quellen

Nicht immer ist der Weg zum Original so offen gelegt wie bei Richard Wagner: «Der deutsche Komponist schrieb parallel zu seinen Partituren gleich noch das ‹Drehbuch› für die Inszenierung seiner Opern», erklärt Stollberg. Oft muss der Musikwissenschaftler aber auf andere, unkonventionelle Quellen zurückgreifen – so auf medizinische Bücher: Darin findet er etwa die zeitgenössische Beschreibung unregelmässiger Atmung, wie Mozart sie schliesslich auf den Gesang des Belmonte in «Die Entführung aus dem Serail» überträgt, wenn dieser nervös auf seine Geliebte Konstanze wartet. «Mozart lässt die Darstellung der physischen Stressreaktionen in sein Werk einfliessen», so Stollberg.

Auch Schauspiel-Lehrbücher aus der gleichen Epoche schaffen eine Verbindung zu den Opern: Viele der Gesten in den Theorien finden nämlich Eingang in die Szenen auf der Bühne. Arne Stollberg stellt fest, dass gestern und heute ganz andere Interpretationen der gleichen Gebärden bestehen: «Eine ‹natürliche› Geste von damals entspricht nicht dem, was wir jetzt unter Natürlichkeit verstehen», sagt Arne Stollberg. Geläufige Bühnen-Gestik, wie sie vor 200 Jahren an die Musik gekoppelt wurde, wirke auf die heutigen Zuschauerinnen und Zuschauer zu pathetisch, «zu dick aufgetragen», so Stollberg.

Noten enthalten Bilder, die die Komponisten vor dem inneren Auge haben, so Stollberg. (Bild: istock)

Komisch anstatt gefühlvoll

Das «Micky Mousing» ist ein typisches Beispiel für dieses unterschiedliche Verständnis: Töne und Gesten wurden früher so aufeinander abgestimmt, wie wir es heute aus Trickfilmen kennen. Zu jeder Augenbewegung, jedem Sprung erklingt ein Ton, schnelle Schritte verlangen schnelle Tonabfolgen. «Diese Verdoppelungen waren damals gefragt, in der heutigen Ästhetik haben sie eher einen schlechten Ruf», so Stollberg; oftmals ergebe sich daraus eher Komik als ein Ausdruck eines Gefühls.

Die Rolle des Dirigenten und des Musikers

Stollberg versucht in seiner Forschung also zu übersetzen, «was der Komponist ursprünglich in die Noten gelegt hat». Damit der Funke auf den Zuschauer überspringt, sind aber neben den Opernsängerinnen auch die Musiker und die Dirigenten mit einzubeziehen – auch an ihren Körperbewegungen nimmt das Publikum teil. «In manchen Lehrbüchern heisst es, der Dirigent solle innerlich mitsingen», sagt Arne Stollberg, und mit seinen ausdruckstarken Gesten überträgt er Gefühle auf das Orchester.

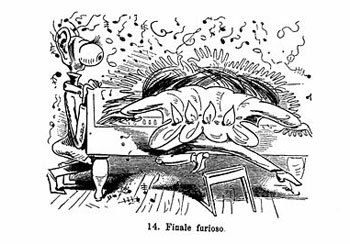

Auch die Gestik des Musikers soll die Gefühle des Zuhörers beeinflussen – wie auch Wilhelm Busch befand. (Bild: zvg)

Und schliesslich müssen auch «vom Musiker die richtigen Gebärden ausgeführt werden, um das Publikum zu erreichen», so Stollberg. Die Bildergeschichte «Der Virtuos» von Wilhelm Busch illustriere dieses Phänomen wunderbar – etwa wenn im «Finale furioso» des Pianisten Haare fliegen sowie Augen und Ohren des Zuhörers grösser und grösser werden.