Newsflash aus dem gestürzten Konstantinopel

Er kennt unzählige Geschichten und Anekdoten aus dem Mittelalter: der Historiker Arnold Esch. Im Rahmen der Ringvorlesung des Berner Mittelalter Zentrums zeigt er an der Eroberung von Konstantinopel Probleme der Kommunikation im Mittelalter auf.

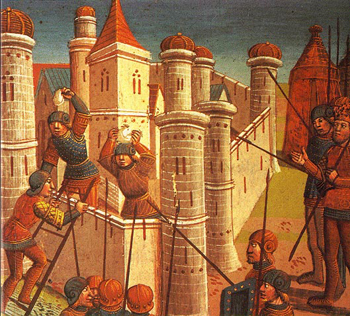

«Es war ein schrecklicher Schock, als die Nachricht vom Fall Konstantinopels in Venedig eintraf. Die Eroberung der Stadt am Bosporus durch die Türken im Jahr 1453 markiert ein grosses Datum der Geschichte», sagt Arnold Esch zum das Ende des römischen Reiches im Osten. Anhand des erschütternden Ereignisses, das die damalige Welt tief prägte, zeigt Arnold Esch, wie Nachrichten in einer Zeit lange vor der Erfindung moderner Kommunikationsmittel übermittelt wurden. Der Historiker referierte im Rahmen der Ringvorlesung des Berner Mittelalter Zentrums (BMZ) über die Probleme der Kommunikation im Mittelmeerraum des 15. Jahrhunderts. Der Vortrag an der Universität Bern ist für Esch eine Rückkehr: Von 1977 bis 1988 war er Professor für Mittelalterliche Geschichte in Bern und im Studienjahr 1985/86 auch Rektor der Universität.

Leichen trieben im Hafen

Esch’s Schilderungen der letzten Tage Konstantinopels sind so lebendig, man möchte nicht glauben, dass seither mehr als 500 Jahre vergangen sind: «Am Tag der Eroberung, dem 29. Mai 1453, trieben Leichen im Hafen der Stadt. Die überlebenden Venezianer legten ihre Kleider ab, sprangen ins Hafenbecken und flüchteten mit den letzten verbliebenen Schiffen über das ägäische Meer und segelten in Richtung Venedig weiter.» Die letzten Italiener wollten die Kunde vom Sieg der heidnischen Türken über das einst so stolze Byzanz so schnell wie möglich verbreiten – doch es dauerte einen ganzen Monat, bis die dringliche Botschaft am 29. Juni in Venedig ankam. «Die Bewältigung der Distanzen war das zentrale Problem von Seeherrschaften wie derjenigen der Venezianer», erklärt Arnold Esch.

«Landratten» notierten fleissig

Zu dieser Zeit wurde der Buchdruck erst gerade erfunden, dennoch ist die mittelalterliche Quellenlage gut: Die Berichterstattung über die Eroberung der Stadt am Bosporus beeindruckt, «die Verbreitung der Nachricht lässt sich genau nachverfolgen», so der Historiker. Auf der Flucht begegneten die Überlebenden anderen Schiffen, «die traurige Neuigkeit wurde diesen zugerufen und verbreitete sich so gleichzeitig in verschiedene Richtungen weiter, wie die seismischen Wellen eines Erdbebens». Esch zitiert als Beispiel das Tagebuch eines Pilgers aus Basel, der damals in Richtung Jerusalem unterwegs war. Dessen Galeere kreuzte am 12. Juni 1453 das Flüchtlings-Schiff aus Konstantinopel. Über das Zurufen der Venezianer erfuhr er die Meldung und notierte sie sogleich in sein Tagebuch. Zu dieser Handschrift gelangte Esch in einem Archiv. «Diese Quelle ist ein Glücksfall», meint er, «die unerfahrenen Pilger-Seefahrer – diese ‹Landratten› – notierten alle noch so banalen Ereignisse ihrer Reise». Dank dieser und vielen anderen Quellen, die der passionierte Historiker Esch in den italienischen Archiven ausfindig gemacht hat, ist es heute möglich, die Kommunikation längst vergangener Zeiten Schritt für Schritt nachzuvollziehen.