Von Hiroshima bis Fukushima

Vom sauberen Alleskönner zum nuklearen Schreckgespenst: Die Wahrnehmung der Atomenergie wandelte sich stark. Der Historiker Christian Pfister referierte über die Geschichte der Kernenergie von der Erfindung der Atombombe bis zur Katastrophe in Fukushima.

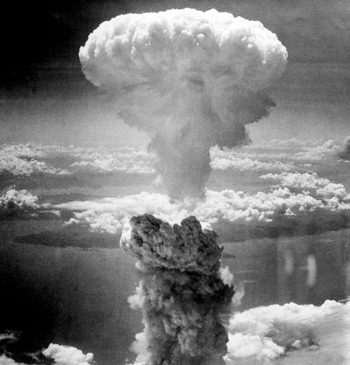

«Am Anfang war die Bombe.» Mit diesen Worten eröffnete Christian Pfister seinen Vortrag über die Geschichte der Atomenergie, den der emeritierte Professor für Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte im Rahmen der Seniorenuniversität der Uni Bern hielt. «Der amerikanische Präsident Franklin Roosevelt erteilte im Zweiten Weltkrieg den Auftrag zum Bau der Atombombe aus Angst, das nationalsozialistische Deutschland könnte die Waffe zuerst besitzen», erläuterte Christian Pfister. Im August 1945 wurden die ersten beiden Bomben in Japan über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Wenige Wochen später kapitulierte Japan und der Krieg endete. Die Zeit von 1941 bis 1953 bezeichnet Pfister in seiner historischen Gliederung deshalb als «militärische Phase der Atomenergie». Was damals streng geheim war, ist heute bekannt: «Auch die Schweiz verfolgte damals das Ziel, aus einheimischen Rohstoffen eine Uranbombe herzustellen», so der Berner Historiker, «doch die Suche nach natürlichem Uran in den Alpen blieb erfolglos.»

Der Traum von der billigen Energie

Eindrücklich zeichnet Pfister die Akzentverschiebung auf, welche die Diskussion um Atomkraft in der Schweiz ab 1945 durchgemacht hat. Die versprochenen Möglichkeiten der friedlichen Nutzung von Atomenergie sorgen in den 1950er-Jahren bei der Bevölkerung für Begeisterung: «Die Atomwirtschaft versprach elektrische Energie zu Tiefstpreisen. Die Menschen träumten von Atomtabletten zum Betanken ihrer Autos und kleinen Kraftwerken, die ihre Häuser wärmen sollten», so Pfister. Von diesen Träumen habe die zivile Atomwirtschaft weltweit profitiert. Forschung und Entwicklung erhielten staatliche Unterstützung, so auch in der Schweiz. Aber auch die Risiken seien von Angang an auf die Allgemeinheit abgeschoben worden. «Die saubere Energie wurde bewusst vorgegaukelt, in Tat und Wahrheit war keine Versicherung je bereit, das Risiko von AKWs zu tragen.»

Reaktor zum Dumpingpreis

Den Startschuss für die kommerzielle Phase der Atomenergie sieht der Historiker im Jahr 1963, als in den USA das erste AKW in Auftrag gegeben wurde. Nur wenige Monate später folgte die Schweiz: Der Bau der Kraftwerke Beznau und Mühleberg wurde angeordnet. Als erstes Land der Welt importierte die Schweiz die Reaktor-Technologie aus den USA, was lukrativ war: «Die Amerikaner verkauften ihre Reaktoren zu Dumpingpreisen. Um der Technik zum kommerziellen Durchbruch zu verhelfen, nahmen die Hersteller Verluste in Kauf», erklärt Christian Pfister, «AKWs haben sich gegen den Markt durchgesetzt: Nur dank staatlicher Unterstützung und Dumpingpreisen wurden sie überhaupt realisiert.» So wurden in den sieben Jahren bis 1970 in der Schweiz nicht weniger als elf AKWs angekündigt – gebaut wurden schliesslich vier.

Entzauberung der Atomenergie

Im Fahrwasser der Studentenbewegung von 1968 bildeten sich erste kleinere Grüppchen von Atomkraft-Gegnern. «Die Entzauberung der Atomkraft begann, die Technologie wurde zunehmend hinterfragt», erklärt Pfister den Perspektivenwandel. «Allerdings fehlten den Gegnern zunächst die wissenschaftlichen Argumente, das Wissen über die Technologie fand noch nicht an die Öffentlichkeit.» Ab 1972 minderten verschiedene Störfälle das Vertrauen in die neue Energiegewinnung und die AKW-Kritik verhärtete sich. Erst viel später, in den 1980er-Jahren, tauchte überhaupt die Frage nach der Entsorgung atomarer Abfälle auf.

Einen Höhepunkt erreichte die Atomgegner-Bewegung 1986 nach der Katastrophe in Tschernobyl. Nun wurde im grossen Stil über die Risiken berichtet und es kam zu Massenprotesten. «Doch nach der Jahrtausendwende zeichnete sich in den Diskussionen um den CO2-Austoss und die Klimaerwärmung ein Comeback der vermeintlich sauberen Kernenergie ab», so der Historiker. Die Nuklear-Katastrophe von Fukushima machte jedoch die Gefahren der Atomkraft deutlich, zumal Japan als technologische Vorreiter-Nation gilt. Der Atomausstieg ist heute wieder zum grossen Thema geworden.