Eigensinnige Frauen in Zeiten des liberalen Aufbruchs

Im sogenannten Völkerfrühling 1848, als in Europa die Liberalisierung der Gesellschaften vorwärts ging, waren auch Frauen an diesem Wandlungsprozess beteiligt. Trotz Repression konnten sie ihre Handlungsräume ausweiten, wie Historikerin Elisabeth Joris in ihrem Vortrag am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung (IZFG) zeigte.

Eine «sehr bewegte Zeit» sei es gewesen, als der liberale Aufbruch ab 1830 stattfand, so Elisabeth Joris. Begleitet von heftigen Kämpfen zwischen Liberalen und Konservativen gelang es, das liberale Konzept der politischen Beteiligung in immer mehr Kantonen durchzusetzen. Diese Bewegung fand gleichzeitig in vielen europäischen Ländern statt und löste über die Landesgrenzen hinaus Identifikationen und Imitationen aus. «Es wurden emotionale Energien frei, die sich im Vorfeld von 1848 zu einem Gefühl von allgemeiner Befreiung steigerten», erläuterte die freischaffende Zürcher Historikerin an der Ringvorlesung des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung (IZFG). In ihrem Vortrag «Eigensinnige Geschlechterdeutungen in Zeiten des liberalen Aufbruchs» thematisierte sie, wie Frauen im 19. Jahrhundert trotz diskriminierender Zuordnungsmuster ihre eigenen Wege gingen.

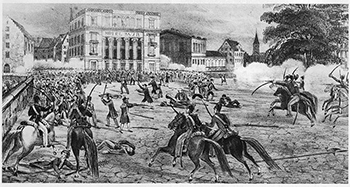

Erst nach heftigen Kämpfen zwischen Liberalen und Konservativen – hier in Zürich – wurde die liberale Ordnung durchgesetzt. (Bild: Wikimedia)

Mit den unterdrückten Polen identifiziert

«Gleichheit und Freiheit», so lautete das Credo der liberalen Bewegung. Über eine klare Struktur oder Hierarchie verfügte sie nicht, sie verbreitete sich über Bekanntschaften und Freundschaften durch den gegenseitigen Austausch. Frauen wurden laut Joris einbezogen, vielfach nur am Rande, aber geeint durch die gemeinsamen Emotionen. «Es herrschte ein Wir-Gefühl, das für Männer und Frauen auf den gleichen Werten beruhte – Werten wie dem Streben nach Gutem, der Vervollkommnung und der Überwindung von Unterdrückung.»

Die Diskurse unterschieden sich jedoch stark. Den Liberalen ging es um Gleichheit, Freiheit und politische Partizipation für alle – Männer. Frauen, insbesondere aus dem Bildungsbürgertum, sprach der Befreiungsdiskurs in anderer, doppelter Hinsicht an: Sie machten eigene, emanzipatorische Ansprüche wie das Recht auf Bildung und eine selbstständige Lebensgestaltung geltend. Wichtig war aber auch das sinnstiftende Element – beispielsweise bei der Spendensammlung für Polen, das vom Einfluss des russischen Zaren befreit werden sollte. Es waren vor allem Frauen, die dafür Geld sammelten. Dies bot ihnen ein neues Tätigkeitsfeld in der Öffentlichkeit, das den Austausch ermöglichte. «Dem Leben der Glarner Homöopathin Emilie Paravicini-Blumer etwa gab dies einen Sinn», erklärte Joris, «sie identifizierte sich mit dem Leben in Unterdrückung und sah ihr Leben gespiegelt in demjenigen der Polen.»

Historikerin Elisabeth Joris spricht von einem «Post-1848er-Stillstand» in der Geschlechtergeschichte. (Bild: Sandra Flückiger)

Anspruch auf Bildung und Ausbildung

Der Begriff «Streben» sei omnipräsent in damaligen Briefen oder Zeugnissen, sagte die Historikerin. «Nur mit Streben gelangte man zur Befreiung des Volkes, und nur mit diesem Streben konnten sich Frauen als aktive Bürgerinnen verstehen. Obwohl sie keine Rechte hatten, waren sie involviert.» Und obwohl sie von den Männern meist nicht gefördert wurden, beanspruchten sie das Recht auf Bildung und Ausbildung und damit auch auf die Erwerbstätigkeit. Beispielhaft dafür steht Josephine Stadlin, die früh den Vater verloren hatte und als älteste Tochter die Familie durchbringen musste. Als gelernte Näherin unterrichtete sie Mädchen erst im Nähen, später auch im Lesen und Schreiben. Sie professionalisierte sich im pädagogischen Bereich, teils in Schulen, teils im Selbststudium, und bildete selbst Lehrerinnen aus. Sie machte sich selbstständig und gründete ein Institut für angehende Lehrerinnen im ehemaligen Kloster Olsberg und eines in Zürich.

Unterstützung erhielten die Frauen gelegentlich von liberalen Mitkämpfern, wenn es der Sache diente, beispielsweise um konservative Kräfte zu neutralisieren. So förderte Augustin Keller, Direktor des Lehrerseminars in Wettingen, Josephine Stadlin als Lehrerin, damit er unterrichtende Klosterfrauen aus ihrem Amt bugsieren konnte. «Als die liberale Ordnung eingeführt war, sprach niemand mehr davon, Frauen zu fördern», so Joris.

Neue Wege durch Frauenvereine

Die liberale Bewegung bedeutete laut Historikerin Joris Ein- und Ausschluss gleichzeitig. Erst waren bei den Frauen Hoffnungen und Erwartungen geweckt worden, schliesslich fand jedoch eine Vermännlichung der Politik und der Berufswelt statt. Die Aufteilung Frauen im Privaten versus Männer in der Öffentlichkeit wurde institutionalisiert und war damit eindeutig. «Den Frauen fehlten im neuen Umfeld die Netzwerke», so Joris. Sie spricht daher von einem «Post-48er-Stillstand» in der Geschlechtergeschichte. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen die Frauen, sich in Vereinen zu organisieren. Mit Verweis auf die gesellschaftliche Bedeutung der Erziehung und auf die Wichtigkeit der Erwerbstätigkeit von Frauen verlangten sie Zugang zu einer Ausbildung. Beispielsweise Zugang zum Medizinstudium, damit sie pflegerische Funktionen wahrnehmen konnten. «So öffneten sich neue Wege der Partizipation», sagte Joris.