Mit Quantencomputern auf der Spur des Universums

Quantencomputer sind noch Zukunftsmusik. Dereinst könnten sie dabei helfen, hochkomplexe und rechenintensive Probleme zu lösen, an welchen konventionelle Computer scheitern. Der Berner Physiker Uwe-Jens Wiese trägt zu ihrer Entwicklung bei.

Eine kanadische Firma verkauft sie, der Geheimdienst NSA besitzt angeblich schon ein Exemplar, der Berner Physiker Uwe-Jens Wiese hätte gerne einen – die Rede ist vom Quantencomputer. Während Geheimdienste mit diesem potentiell extrem leistungsfähigen Rechner elektronische Verschlüsselungen zu knacken hoffen, ist der Wunsch des Forschers vom Institut für theoretische Physik rein wissenschaftlich begründet.

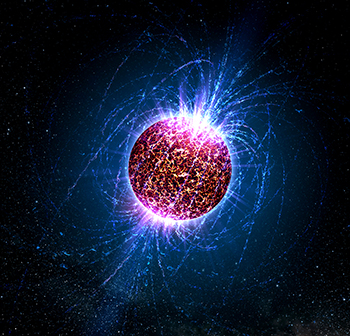

«Manche Probleme der Elementarteilchenphysik sind mit klassischen Computern nur sehr schwer zu lösen», sagt er an einem Vortrag im Rahmen der Reihe «Physik am Freitag». Zu diesen Problemen gehören die Zustände im Kern von Neutronensternen – wenige Kilometer grosse, extrem dichte Überbleibsel viel grösserer Sonnen. Letztlich könnten uns Erkenntnisse über diese Himmelskörper helfen, das Universum besser zu verstehen. Die Lösung für dieses Rätsel sollen die theoretisch sehr leistungsfähigen Quantencomputer bringen. Wiese und sein Kollege, der Quantenoptiker Peter Zoller aus dem österreichischen Innsbruck, arbeiten zu diesem Zweck mit ihren Forschungsgruppen bereits an einem Quantensimulator, einer vereinfachten Version des Quantencomputers.

Welche Geheimnisse verbirgt der Kern der rätselhaften Neutronensterne? Bild: Wikimedia Commons/Casey Reed, Penn State University

Konventionelle Computer führen in die Sackgasse

Doch weshalb braucht es denn eigentlich Quantensimulatoren oder -computer? Unsere herkömmlichen Rechner werden schliesslich leistungsfähiger; auf ihren Computerchips finden mittlerweile Milliarden Transistoren – elektronische Schaltelemente – Platz. Eigentlich müsste man ja nur warten, bis es genug geworden sind, um das Innere von Neutronensternen zu berechnen. Die gegenwärtige Entwicklung führt jedoch in eine Sackgasse, wie Wiese erläutert. Der Miniaturisierung seien Grenzen gesetzt: «Rechenprozesse sind immer auch physikalische Prozesse. Werden die Transistoren auf den Mikrochips so klein wie einzelne Atome, gelten die üblichen physikalischen Gesetze nicht mehr.»

Auf atomarer Ebene herrscht die sogenannte Heisenbergsche Unschärferelation: Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass es beispielsweise nicht möglich ist, gleichzeitig die Position und die Geschwindigkeit von Elektronen, welche um einen Atomkern kreisen, exakt zu berechnen – ihr genauer Zustand ist unbekannt.

Entwicklung steckt noch in den Kinderschuhen

An dieser Stelle kommen die sogenannten Quantenbits oder Qbits zum Zug: Während die konventionellen Bits, die kleinsten Dateneinheiten eines Computers, immer nur die Werte 0 oder 1 haben können, überlagern sich diese beiden Zustände beim Qbit quasi. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beträgt der Wert eines Qbits also sowohl 0 wie auch 1. «Dank dieses Effekts könnten Quantencomputer viele Probleme deutlich effizienter lösen als herkömmliche Rechner», sagt Uwe-Jens Wiese – mit Betonung auf «könnten», denn bislang hat es ein kalifornischer Quanten-Versuchscomputer lediglich geschafft, die Zahl 15 in die Faktoren 3 und 5 zu zerlegen – und das auch nur in 50 Prozent aller Fälle korrekt.

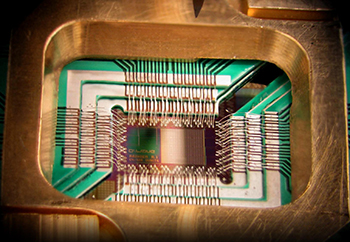

Doch was ist mit der kanadischen Firma und der NSA? Deren Rechner benutzen zwar gemäss Wiese vermutlich gewisse Quanteneffekte, trotzdem handle es sich nicht um Quantencomputer im eigentlichen Sinne. Noch dazu seien deren Rechenkapazitäten konventionellen Maschinen «weit unterlegen», fügt er schmunzelnd bei.

Noch kein echter Quantencomputer: der Chip einer kanadischen Firma. Bild: Wikimedia Commons/D-Wave Systems, Inc.

Quantencomputer nicht vor 2050?

Der von Uwe-Jens Wiese und Peter Zoller konzipierte Quantensimulator ist ebenfalls noch kein universeller Computer, denn er kann lediglich für spezifische Aufgaben eingesetzt werden. Dabei sollen ultrakalte Atome in einem Feld von sich kreuzenden Laserstrahlen so manipuliert werden, dass sie sich ähnlich wie bestimmte subatomare Teilchen verhalten, die auch in Neutronensternen vorkommen. Die Atome nehmen bei diesem Experiment quasi die Rolle der Qbits ein.

Solche Experimente haben das Potenzial, die Forschung am Quantencomputer entscheidend weiterzubringen. Wiese hat dafür vom Europäischen Forschungsrat (ERC) denn auch einen «ERC Advanced Grant» erhalten. Doch selbst wenn seine Forschung von Erfolg gekrönt sein sollte – massentauglich dürfte der Quantencomputer nicht so bald werden, wie der Physiker sagt: «Meine Prognose: Vor 2050 werden diese Maschinen nicht auf unseren Schreibtischen stehen.»