Philae: Warten auf ein Lebenszeichen

Drei Tage nach der Landung auf dem Kometen «Chury» im November 2014 wurde Philae in den Ruhemodus versetzt. Sollte genügend Sonnenlicht die Solarzellen des Landers erreichen, dürfte er in den nächsten Tagen und Wochen erneut erwachen.

Als die Batterie des Rosetta-Landemoduls Philae im letzten November planmässig ihre letzten Reserven aushauchte, gingen die vielleicht aufregendsten drei Tage in der Raumfahrt seit der bemannten Mondlandung zu Ende. Drei Tage lang konnte das kleine Labor Experimente auf der Kometenoberfläche durchführen und Daten und Fotos zur Erde funken. Alle Instrumente an Bord – darunter auch die Thermalsonde MUPUS, an der die Universität Bern beteiligt ist – konnten eingesetzt werden und nach mehr als 10 Jahren Reise endlich das tun, wozu sie gebaut worden waren. «Als wir realisierten, dass die Landung geklappt hatte, waren wir überglücklich und stolz», sagt Dr. Karsten Seiferlin vom Physikalischen Institut der Universität Bern.

Landung mit Hindernissen

Dabei begann die Landung für Philae alles andere als glatt: zwei Harpunen und ein Lande-Triebwerk versagten beim ersten Kontakt mit dem Kometen. Das kühlschrank-grosse Gerät prallte von der Oberfläche ab und kam erst nach mehrstündigem Taumeln und zwei weiteren Hüpfern zur Ruhe. Die Hauptbatterie hielt gerade so lange durch, bis das Pflichtprogramm der geplanten Messungen absolviert war. «Ein Ass hat Philae allerdings noch im Ärmel», sagt Karsten Seiferlin. «Die Aussenhaut ist teilweise mit Sonnenzellen bedeckt, die, sobald sie genug Strom liefern, eine zweite, kleinere Batterie aufladen können.» Mit der Sonnenenergie würde zunächst die Hardware auf mindestens -45 Grad Celsius erwärmt, damit die Bordcomputer hochgefahren werden können. Danach würde Philae geduldig darauf warten, dass die Rosetta-Sonde, die nach wie vor um den Kometen kreist, Kontakt aufnimmt und neue Anweisungen für weitere Messungen sendet.

Glück im Unglück?

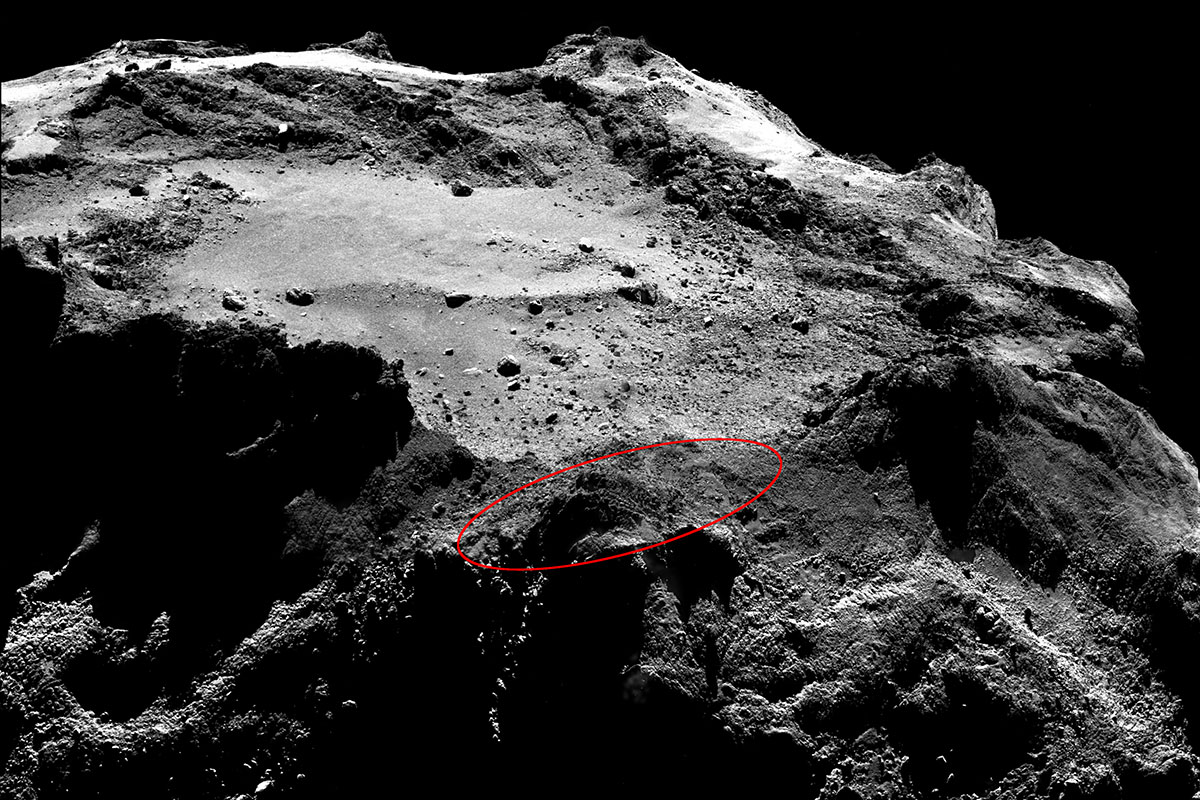

Wäre Philae an der geplanten Landestelle zur Ruhe gekommen, hätten die Messinstrumente noch bis Januar 2015 ihre Experimente durchgeführt, bevor die dann zu starke Sonneneinstrahlung die Elektronik beschädigt hätte. Da der Lander aber an einen noch unbekannten, sehr dunklen Ort gehüpft ist, haben die Sonnenzellen bisher nicht genügend Energie liefern können – Philae blieb stumm. Die Licht-Situation werde aber mindestens bis August von Tag zu Tag besser, so Seiferlin. Deswegen probiere die Rosetta-Sonde auch etwa einmal pro Monat, Kontakt aufzunehmen. «Und weil das Landemodul unter einer Art ‹Sonnenschirm› zur Ruhe gekommen ist, wird das späte Aufwachen möglicherweise mit einer milderen Mittagshitze und längerer Überlebenszeit belohnt», sagt Karsten Seiferlin.

Futter für die Massenspektrometer

Sollte der Kontakt wiederhergestellt werden können, wären die Forscherinnen und Forscher bereit: Um sofort loslegen zu können, wurden in den letzten Monaten Vorbereitungen für eine Verlängerung der Mission getroffen. «Wenn es uns auch noch gelingen würde, das Labor etwas zu drehen, wäre das ein Highlight», sagt Karsten Seiferlin, denn nur so könnte der Bohrer den Boden erreichen und mit einer Bodenprobe die beiden Massenspektrometer füttern. Da beim ersten Versuch im November der Bohrer aufgrund seiner Lage ins Leere bohrte, konnten bisher nur Substanzen analysiert werden, die von selbst verdampfen und ihren Weg in die Messgeräte gefunden haben. «Ein Vergleich der bisherigen Daten mit einer Bodenprobe wäre sicher aufschlussreich.»