Gehirnstruktur entschlüsseln

Den gesamten Blutfluss im Gehirn abbilden

Franca Schmid entwickelt Computermodelle, um die hochkomplexe Gefässstruktur des Gehirns abzubilden und die Blut- und Energieversorgung des Gehirns zu verstehen. Dies soll eines Tages neue Therapieansätze gegen Schlaganfall oder Alzheimer ermöglichen.

Was versuchen Sie herauszufinden?

Meine Forschung beschäftigt sich mit den Blutgefässen im Gehirn. Wie überall im Körper sind die Blutgefässe für den Transport von Sauerstoff und Nährstoffen zuständig. Das Besondere am Gehirn ist jedoch, dass es einen sehr hohen Energiebedarf hat. Im Gegensatz zu den Muskeln hat es aber nur sehr begrenzte Möglichkeiten, diese Energie zu speichern. Hinzu kommt, dass das Gehirn ständig aktiv ist, weshalb eine robuste Blutversorgung des Gehirns essenziell ist. Ziel meiner Forschung ist es nun, herauszufinden, wie genau die Gefässstrukturen des Gehirns beschaffen sein müssen, um diese Blutversorgung zu gewährleisten. Dazu muss man wissen, dass wir im Gehirn mehrere Millionen Blutgefässe haben. Zudem ist der Durchmesser der kleinsten Gefässe, der so genannten Kapillaren, noch zehnmal kleiner als der Durchmesser eines Haares. Die Gefässstrukturen des Gehirns sind also sehr komplex.

Wieso ist das aus wissenschaftlicher Sicht wichtig?Zum grundlegenden Verständnis des Gehirns gehört es, den Aufbau der Gefässstrukturen besser zu verstehen. Denn Gefässe und Nervenzellen sind miteinander gekoppelt. Das zeigt sich darin, dass sich der Durchmesser der Gefässe ständig an die aktuelle Aktivität der Nervenzellen und den damit verbundenen Energiebedarf anpasst. Die Gefäßstrukturen spielen also eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung des Gehirns. Ein weiterer Nutzen unserer Arbeit im wissenschaftlichen Kontext ergibt sich aus unserer Methode. Wir verwenden keine herkömmlichen experimentellen Ansätze, sondern entwickeln spezielle computerbasierte Modelle. Diese haben den grossen Vorteil, dass wir spezifische Veränderungen in den Blutgefässen isoliert untersuchen können. Im Gegensatz zu Experimenten benötigen wir keine speziellen Mikroskope oder Tiermodelle. Insgesamt können wir so neue Erkenntnisse und Einblicke gewinnen, die mit konventionellen experimentellen Methoden verborgen bleiben.

Zur Person

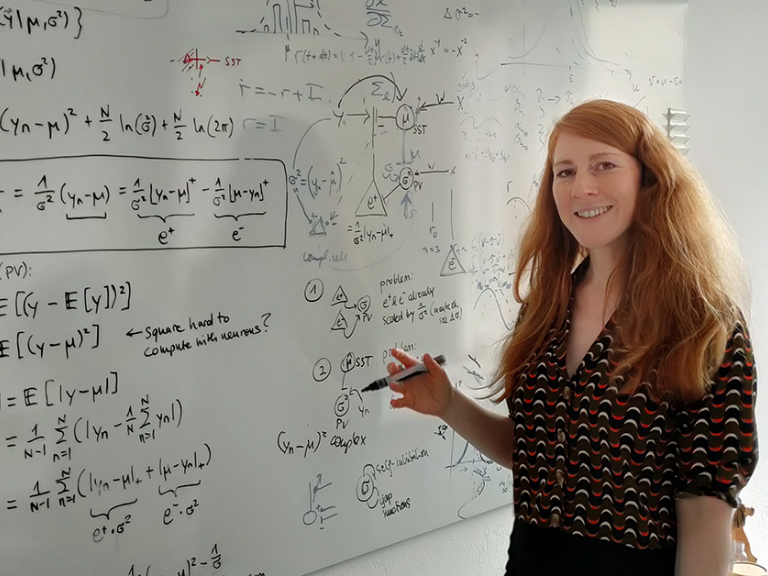

Franca Schmid

ist SNF Ambizione Fellow und arbeitet als Gruppenleiterin zur Mikrozirkulation im Gehirn innerhalb der Forschungsgruppe «Cardiovascular Engineering» am ARTORG Center for Biomedical Engineering der Universität Bern. Sie hat an der Universität Stuttgart Maschinenbau studiert und 2021 an der ETH Zürich doktoriert. Danach ging sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Universitäten Zürich, Stuttgart und zurück an die ETH Zürich. Nach einer Mutterschaftspause ist sie seit 2022 als Gruppenleiterin am ARTORG Center der Universität Bern. Im Frühjahr 2023 besuchte sie als Gastforscherin das ICM Brain and Spine Institute in Paris. Sie interessiert vor allem die Modellierung des gesamten Blutflusses und Nährstrofftransports im Gehirn.

Wie bereits erwähnt, ist eine intakte Gefäss-Struktur für die Energieversorgung und die damit verbundene gesunde Funktion des Gehirns unerlässlich. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Veränderungen in der Gefäss-Struktur zu verschiedenen Krankheiten führen können – zum Beispiel zu einem Schlaganfall, wenn ein arterielles Gefäss verstopft ist. Aber auch subtilere Veränderungen sind möglich, etwa eine reduzierte Gefässdichte bei Alzheimer. Hierzu versuchen wir derzeit herauszufinden, ob solch eine reduzierte Gefässdichte tatsächlich zu einem Energiedefizit im Gehirn führt. Ein solcher Energiemangel könnte dann wiederum erklären, warum es bei Alzheimer zum Absterben von Nervenzellen kommt. Der Nutzen für die Gesellschaft liegt zum einen darin, dass Krankheiten wie Alzheimer oder auch Schlaganfälle früher und besser diagnostiziert werden können. Zum anderen können Behandlungsmethoden verbessert oder sogar neue Therapieansätze entwickelt und erprobt werden.

Was fasziniert Sie persönlich an diesem Forschungsprojekt?Die Anwendung computergestützter ingenieurwissenschaftlicher Methoden auf biologische Fragestellungen ist noch ein relativ junges Forschungsgebiet, so dass viel Potenzial für neue Erkenntnisse besteht. Ausserdem erfordert die Interdisziplinarität meiner Forschung ein breites Verständnis und viel Kreativität. Beides begeistert mich immer wieder aufs Neue. Faszinierend ist für mich auch die Komplexität des Gehirns selbst. Nach vielen Jahren Forschung auf diesem Gebiet lerne ich immer noch jeden Tag etwas dazu.

Forschung «Mikrozirkulation im Gehirn» am ARTORG Center

Franca Schmids Team widmet sich der Entwicklung von massgeschneiderten Computermodellen zur Untersuchung von Strömungs- und Transporteigenschaften in biologischen Geweben. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Energieversorgung des Gehirns. Ein essenzieller Bestandteil für Franca Schmids Forschung ist eine enge Zusammenarbeit mit der experimentellen Biologie. Dadurch kann die biomedizinische Relevanz und der translationale Charakter der Forschungsprojekte gewährleistet werden. Franca Schmids Team ist Teil der ARTORG-Forschungsgruppe Cardiovascular Engineering. Diese untersucht kardiovaskuläre Strömungen und Krankheiten wie Herzklappenerkrankungen und Herzinfarkt.

Der Umgang mit Unsicherheiten. Wir arbeiten zum Beispiel mit Datensätzen, welche die gesamte Gefäss-Struktur des Gehirns einer Maus abbilden. Natürlich ist die Erstellung solcher Datensätze aufwendig, und es können auch verschiedene kleinere Fehler auftreten. Ausserdem treffen wir in unseren Computermodellen auch Annahmen, die wir überprüfen müssen. Insgesamt müssen wir all diese Einflussfaktoren im Auge behalten und sicherstellen, dass unsere Ergebnisse trotzdem stimmen. Eine weitere Herausforderung ist die Interdisziplinarität des Projekts. Die Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams erfordert ein breites Verständnis, eine enge Zusammenarbeit und eine gute Kommunikation. Nur so können wir die unterschiedlichen Hintergründe des Teams effizient nutzen und dadurch spannendes neues Wissen generieren.

Wie ist das Forschungsprojekt finanziert?Ein grosser Teil meiner Forschung wird durch Gelder des Schweizerischen Nationalfonds finanziert. Genauer gesagt handelt es sich um den Karriere-Grant «Ambizione» und einen Projekt-Grant in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich. Zudem habe ich vor kurzem einen Grant der «Fondation Pierre Mercier pour la science» erhalten. Die Stiftung fördert gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs im biomedizinischen Bereich. Damit kann ich nun eine weitere Post-Doktorandin oder Post-Doktoranden einstellen.

Dieser Artikel erscheint auch im Anzeiger Region Bern.