Eva Menasse bei «Zeitgedanken»

«Die globale Digitalisierung ist die wahre Zeitenwende»

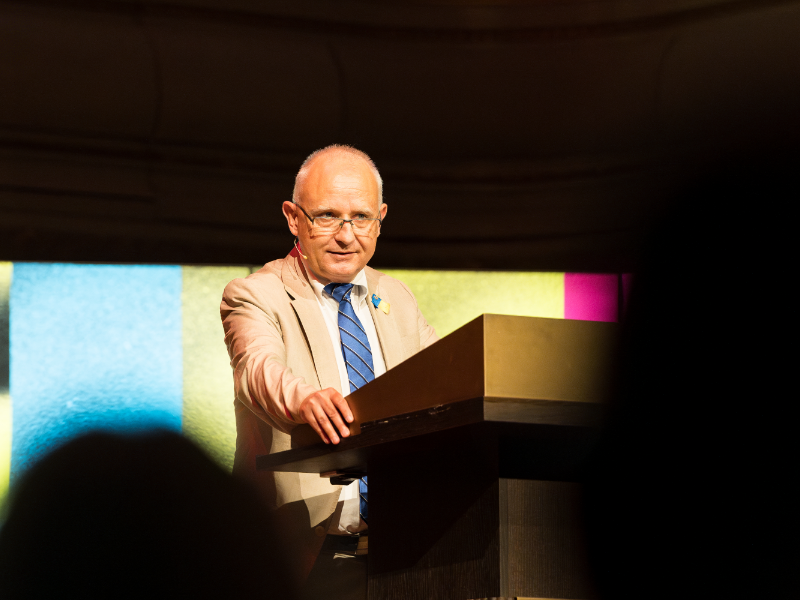

Die Schriftstellerin Eva Menasse war Gast bei der Veranstaltungsreihe «Zeitgedanken». In einem engagierten Referat und vor vollen Rängen im Casino Bern äusserste sie sich gewohnt pointiert darüber, ob und wie die Digitalisierung die freie Gesellschaft bedroht.

Seit nunmehr zwei Jahren lädt die Universität Bern gemeinsam mit der Burgergemeinde Bern zur Veranstaltungsreihe «Zeitgedanken» ein. «Persönlichkeiten mit internationaler Ausstrahlung äussern sich frei zu Fragen der Zeit», erläuterte Christophe von Werdt, Vizepräsident der Burgergemeinde und Mitinitiator der Veranstaltungsreihe, das Konzept. Die fünften «Zeitgedanken» fanden am 19. Juni 2024 im grossen Saal des Casino Bern statt.

Die österreichische Schriftstellerin und Essayistin Eva Menasse setzte ihren Beitrag unter den Titel «Zerstört die digitale Kommunikation die freie Gesellschaft?» und bezog sich dabei weitgehend auf ihr 2023 erschienenes Buch «Alles und nichts sagen. Vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne».

Digitale Kommunikation fördert Gewalt

Menasse vertrat die These, dass man im Vergleich zu den meisten anderen weltbewegenden Erfindungen die «Segnungen des Internets unkritisch begrüsst und auf die Gefahren und Abgründe lange wenig Gedanken verschwendet hat». Dabei konzentrierte sie sich nur auf einen Aspekt des digitalen Zeitalters: Die kommunikative Vernetztheit des Menschen, auf das Dauergespräch und den Dauerstreit und was das mit uns in der westlichen Welt gemacht hat.

Zur Person

Eva Menasse

1970 in Wien geboren, begann als Journalistin und debütierte im Jahr 2005 mit dem Familienroman „Vienna“. Heute ist sie Schriftstellerin und Essayistin. Ihre Romane und Erzählungen wurden vielfach ausgezeichnet. Zusammen mit Deniz Yücel ist sie Sprecherin der 2022 gegründeten Schriftstellervereinigung PEN Berlin. Sie lebt seit über 20 Jahren in Berlin.

In der Folge führte sie aus, dass heute – mit den internetfähigen Telefonen – zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Art Weltkommunikation möglich ist. Es würden enorme Emotionen digital freigesetzt und um die Welt geschickt. Diese, so Menasse, würden Politik und Gesellschaft umpflügen. So wäre in ihren Augen der «Siegeszug der Identitätspolitik» ohne Soziale Medien nicht möglich gewesen, weil dort individuelle Verletzungen und Kränkungen zur erfolgreichsten Währung im Kampf um Aufmerksamkeit werden konnten.

«Individuelle Verletzungen und Kränkungen wurden auf Sozialen Medien zur erfolgreichsten Währung im Kampf um Aufmerksamkeit.»

– Eva Menasse

Die Verschmelzung von geschriebener und gesprochener Sprache, kombiniert mit zeitlicher Unmittelbarkeit, aber räumlicher Distanz, mache die digitale Kommunikation bedrohlich, weil sie Gewalt fördere. «Irgendwohin ins Blaue schiessen und weit weg, hinter den Linien unsichtbar, fällt vielleicht einer um. Das taugt als Metapher für den verbalen Umgang im Netz», meinte Menasse pointiert. Kombiniert mit der unendlichen Vervielfältigbarkeit von Inhalten sei das «schon ziemlich viel Magie auf einmal».

Das Netz als Gladiatorenkampf zur Triebabfuhr

Menasse führte weiter aus, dass heute im Netz eine irrationale Freiheit verteidigt werde, die es so schon lange nicht mehr gebe. Es sei erwiesen, dass sich jede Zivilisation um Struktur und Abstand bemühe. Wenn sich zu viele Menschen ohne Struktur auf engem Raum befinden würden, werde es laut, schmutzig und gewalttätig. Eva Menasse verglich das Netz darum auch eher mit einem Gladiatorenkampf, bei dem es vor allem um Triebabfuhr geht, als mit einer Agora, die zum Austausch von Argumenten dient. «Diesen Arenen Grenzen zu setzen oder den dort angesammelten Müll – zu finden in Kommentarspalten oder Bewertungsportalen – abzutransportieren, ist undenkbar und würde als maximal undemokratisch angesehen, weil es den vermeintlichen Charakter des freien Mediums untergraben würde», so Menasse.

Es ist alles zu viel und zu gross

«Überblickte früher ein Mensch die Erfordernisse seiner Familie oder seines Dorfes, bildet sich heute die Menschheit ein, alles über sich und den Planeten zu wissen – und tut dennoch nichts, ihn zu retten», stellte Menasse fest. Dies belaste Menschen sehr und treibe sie in den «moralischen Parkinson».

Eine Meinung wolle heutzutage mehr sein als eine Meinung, sagte Menasse. Sie sei ein moralischer Imperativ. «Meinung wird zum Synonym dessen, was getan werden muss», führte Menasse aus. Andere Meinungen müssten in diesem System aus moralischen Gründen verdammt werden. «Der andere hat mehr als nur eine andere Meinung. Er hat eine andere Agenda und scheint dadurch zum Feind zu werden.

«Der andere hat mehr als nur eine andere Meinung. Er hat eine andere Agenda und scheint dadurch zum Feind zu werden.»

– Eva Menasse

Die Digitalisierung sei mit Wucht und Geschwindigkeit über die Menschheit hereingebrochen und habe uns wie keine andere Erfindung verändert – und, davon ist Menasse überzeugt, sie werde es weiterhin tun. Es sei unabsehbar, was als nächstes kommt. «Die globale Digitalisierung ist die wahre Zeitenwende. Eine solche kann nicht ausgerufen, sondern immer erst in der Rückschau bemerkt werden», sagte Menasse.

Zum Schluss ihres Vortrages zitierte sie Bertolt Brecht: «Erst kommt das Fressen, dann die Moral». Das stimme noch immer. Wer Tag und Nacht debattiere und die Moral gepachtet zu haben meine, habe zweifellos genug zu essen. Die, die nicht genug hätten, höre man nicht. Sie würden anderswo verhungern oder vor unseren Küsten ertrinken. «Moral war immer nur für die, die sie sich leisten konnten», so Menasse: «Das legt ihnen aber auch eine Verantwortung auf. Unter den Bedingungen der Digitalmoderne wird diese besondere Verantwortung allerdings auch ganz besonders missachtet und verletzt.»

Vertiefendes Gespräch und tolle Musik

Im Anschluss unterhielt sich die Philosophin und Moderatorin Olivia Röllin mit Eva Menasse und vertiefte mir ihr einige der Aspekte ihres Vortrags. Dabei schilderte Menasse, wie sehr sie das Aufwachsen in einer sich öffnenden Welt nach dem Mauerfall geprägt habe: «Wir wissen, dass es mal anders war.»

Eine Besonderheit von «Zeitgedanken» ist auch, dass die Veranstaltung jeweils von Musik umrahmt wird, die speziell auf die Inhalte des Vortrags oder den Gast abgestimmt ist. Das Jazztrio Trio «Woodtli – Favre – Chesham» griff die Vorliebe von Eva Menasse für Johann Sebastian Bach auf und eröffnete den Abend mit einer lockeren, verträumten Version des bekannten Adagios und beschloss ihn mit einem improvisierten Ritt durch die Musikgeschichte der 90er Jahre .

Zeitgedanken

«Zeitgedanken» ist eine gemeinsame Initiative der Burgergemeinde Bern und der Universität Bern. Zwei Mal pro Jahr werden Persönlichkeiten von internationaler Ausstrahlung eingeladen, die sich im Rahmen einer Carte Blanche zu aktuellen Fragen äussern. Die Veranstaltungen sollen ein breites Publikum inspirieren sowie zur Reflexion über die eigene Zukunft anregen. Die Veranstaltungen werden jeweils mit auf den Abend abgestimmter und auserlesener Musik begleitet. Die sechste Veranstaltung findet am 27. Januar 2025 statt. Referent wird der deutsche Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa sein.

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.