Biographische Erfahrungen

«Aus Ihnen wird mal eine ordentliche Sekretärin»

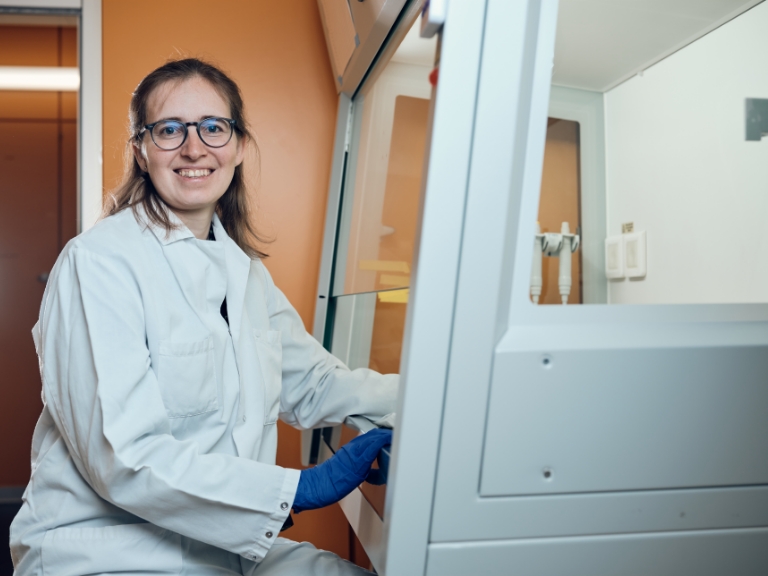

Der Rat ihres Geschichtsprofessors lief ins Leere: Statt Bürokraft wurde Carmen Scheide selbst habilitierte Historikerin – und gefragte Expertin für die Geschichte Osteuropas. Ihren akademischen Weg als Frau hat sie in einem persönlichen Text verfasst.

Fasziniert von der unüberschaubaren Welt der Wissenschaft und voller Ehrfurcht vor den hohen Ansprüchen, begann ich 1984 mein Studium der Geschichte und Slavistik an der Universität München. Dass die Universität vornehmlich eine Männerdomäne war, lag noch ausserhalb meiner Wahrnehmungswelt.

Zufällig stiess ich in einer Lehrveranstaltung auf das Thema Frauengeschichte – ein damals neues und kontrovers diskutiertes Forschungsfeld – das mich fortan stark interessierte und mir die Augen für Fragen von Frauenemanzipation, Un-Gleichheiten, Geschlechterhierarchien und Gleichberechtigung öffnete.

Ein wegleitendes Bildungserlebnis

Die Lektüre einer ersten Pionierstudie aus der damals jungen Frauengeschichtsforschung – Ehrenmänner: Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft von Ute Frevert – war ein wegleitendes Bildungserlebnis. Das Buch war nicht nur von einer Frau verfasst, sondern zeigte vielfältige Fragen zu Geschlechterverhältnissen auf, die mich ermutigten, meine eigenen Positionen als Studentin und junge Frau zu reflektieren.

Während eines Studienaufenthalts in Moskau lernte ich ganz andere Rollenbilder in der damals spätsowjetischen Gesellschaft kennen: starke russische Frauen, die trotz schwierigster Alltagsbedingungen mit steigenden Konsumgüterdefiziten den Lebensstandard für ihre Familie durch Fleiss, Kreativität und Geschick unverändert hochhielten. Die arbeiten gingen und zugleich den Haushalt führen und die Kinder betreuen mussten. Die nur durch gute Beziehungen Zugang zu Verhütungsmitteln hatten, weshalb Abtreibungen häufig zur Geburtenregulierung angewendet wurden.

Und ihre Ehemänner, die im öffentlichen Raum galant sein konnten, den Frauen Türen aufhielten oder in den Mantel halfen, ansonsten aber wenig machtvoll in ihren Familien waren, denn diese waren matriarchalisch organisiert. Die Welt der sowjetischen Politik hingegen war eine reine Männerwelt. Westliche Begriffe wie Feminismus, Emanzipation und Selbstbestimmungsrecht galten meist als Schimpfwörter.

Radikale Gleichstellungsentwürfe von 1917

Aus diesen Beobachtungen heraus entwickelte sich mein starkes Interesse an der sowjetischen Frauen- und Geschlechterpolitik, die unmittelbar nach der bolschewistischen Revolution im Oktober 1917 radikale Gleichstellungsentwürfe für Frauen umzusetzen versuchte, damit Männer und Frauen gleichberechtigt am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen konnten.

In meiner Auseinandersetzung mit der osteuropäischen Geschichte begab ich mich auf die Suche nach der sowjetischen Frauengeschichte, historischen Akteurinnen, frauenpolitischen Entwicklungen und weiblichen Alltagserfahrungen. Themen, für die es ausreichend Material gab, die jedoch zu jener Zeit in der etablierten Forschung noch wenig beachtet worden waren.

Junger Doktorvater kontra altväterlichen Rat

Nach meiner Rückkehr aus Moskau gab mir ein angesehener Geschichtsprofessor nach meinem mündlichen Magisterexamen bei ihm im Sommer 1991 den väterlichen Rat, aus mir werde einmal eine ordentliche Sekretärin. Wohingegen ein junger Dozent des gleichen Fachs mich ermutigte, meine Fragen an die (Frauen-)Geschichte zu vertiefen und mich als Doktorandin annahm. Meinem Doktorvater bin ich sehr dankbar, dass er meinen akademischen Weg stets förderte und begleitete.

«Der Aufbau von Netzwerken war ein wichtiges Female Empowerment.»

Carmen Scheide

Hilfreich war zudem der Aufbau von Netzwerken mit Forscherinnen, die auch Interesse an der Frauen- und Geschlechterforschung hatten. Es war ein wichtiges female empowerment, gerade wenn es um die nächsten Bewerbungsschritte oder theoretische Diskussionen der damals neuen Kategorie Gender ging.

Durch die gläserne Decke

Nur durch diesen Echoraum traute ich mir zu, mich 1995 auf eine Assistenz zu bewerben, die ein wichtiger Schritt für meine weitere wissenschaftliche Laufbahn werden sollte. Eine akademische Karriere zu planen, hatte ich zuvor nicht gelernt. Erst in Weiterbildungen und Coachings für Bewerbungsverfahren lernte ich die Bedeutung von Karriereplanung und gut strukturierten Bewerbungsunterlagen kennen, wurde auf Förderinstrumente für Frauen aufmerksam gemacht und erhielt Beispiele für die berühmt-berüchtigte gläserne Decke.

Meine damaligen Kolleginnen im akademischen Mittelbau lebten mir vor, wie ich Familie und Beruf vereinbaren konnte, was mich ermutigte, nach der Geburt meiner Kinder jeweils in Teilzeit weiter wissenschaftlich tätig zu sein. Diese Vereinbarkeit ist angesichts der vielfältigen Anforderungen an den wissenschaftlichen Nachwuchs nach wie vor eine grosse Herausforderung, zumal Auslandsaufenthalte, Peer Review-Publikationen und Projektanträge immer stärker gefordert blieben.

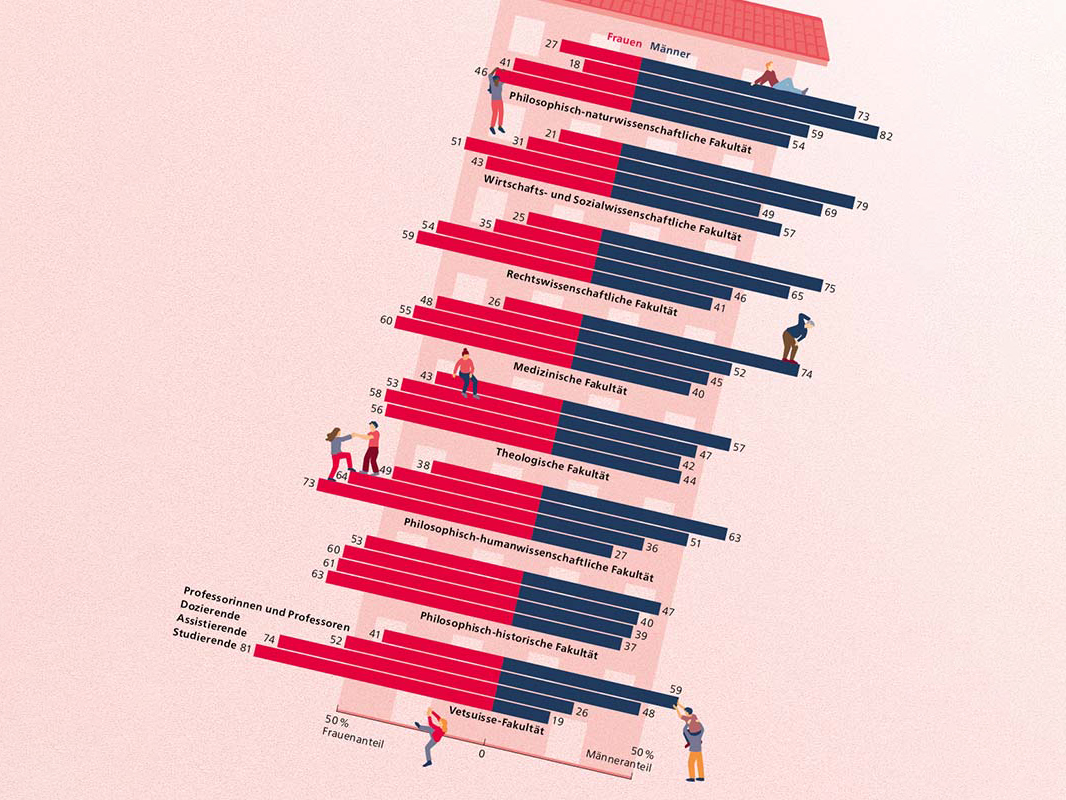

Im Vergleich zu meinem Studienbeginn gelangen heute an der Universität wesentlich mehr Frauen auf die Ebenen von Mittelbau und Professuren, wenngleich es in manchen Fächern immer noch einen Gender Gap auf den obersten Hierarchieebenen gibt.

Emanzipation heisst Chancen nutzen

Als Dozentin sehe ich in erster Linie in den Studierenden meiner Lehrveranstaltungen die Menschen, denen gegenüber ich die Pflicht habe, sie an die Wissenschaft heranzuführen und bestmöglich zu unterrichten und zu betreuen. Meine eigenen Erfahrungen haben mich geprägt, und gerne ermutige ich heute meinerseits junge Frauen, ihre Interessen zu formulieren, in wissenschaftlichen Arbeiten umzusetzen und eine akademische Laufbahn anzustreben, wenn sie dafür motiviert sind.

Emanzipation heisst Chancen nutzen und Verantwortung übernehmen, durch den Einsitz in Gremien und durch einen kritischen Blick auf unterschiedliche Bewerbungsstrategien von Frauen und Männern in hoch kompetitiven Bewerbungsverfahren. Hierbei bilden Vereinbarungen wie die DORA-Deklaration – eine Erklärung zur Forschungsbewertung aus dem Jahr 2012, die stärker Inhalte berücksichtigt – einen wichtigen strukturellen Rahmen für faire Beurteilungen wissenschaftlicher Leistungen.

«Der akademische Weg erfordert grosse Selbstdisziplin, besonders beim zeitgleichen Kindergrossziehen.»

Carmen Scheide

Die Arbeit als Wissenschaftlerin ist durch die Auseinandersetzung mit vielfältigen Themen, neuen Erkenntnissen und dem Kontakt zu jungen Menschen anregend und abwechslungsreich. Der lange Weg der Qualifikationsschritte ist zuweilen mühsam, von Ängsten begleitet, voller Unsicherheiten, wo man einmal beruflich landen wird. Er erfordert ein hohes Mass an Selbstdisziplin, besonders wenn man zugleich Kinder grosszieht. Dennoch würde ich ihn wieder gehen, angetrieben von dem Wunsch, in die Welt des Wissens einzutauchen.

Historischer Essay

Die Geschichte der Frauen an der Uni Bern

Carmen Scheide hat zusammen mit Julia Richers, die ebenfalls Osteuropa-Historikerin ist, auch einen Essay über «Die Geschichte der Frauen an der Uni Bern» verfasst.

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.