Kolumne «Schweizer Herzfrequenzen»

Nichts da! Die Schweiz vertraut dem Bundesrat

Schwindendes Vertrauen in die Amtsträger bedeutet nicht, dass die Menschen der Institution an sich nicht mehr trauen. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache.

Wohin man auch schaut: Die Gemütslagen sind düster.

Die Schuldigen für die prekären Situationen und miserablen Zustände sind jedoch schnell ausgemacht: Fast überall auf der Welt richtet sich der Volkszorn schnurstracks gegen das politische Establishment, dem zunehmend die kalte Schulter gezeigt wird. Auch in der Schweiz herrscht seit geraumer Zeit Endzeitstimmung. Redaktionsstuben, Expertinnen und Experten sehen den Rückhalt des Bundesrats an einem Tiefpunkt angelangt. Vielerorts wird Alarm geschlagen und vor einem bedrohlichen Vertrauensverlust gewarnt.

Untermauert wird diese Einschätzung durch die in Umfragen erhobenen Befindlichkeiten der hiesigen Bevölkerung. Immer weniger sagen, sie könnten sich auf die Regierung verlassen. Und fast die Hälfte meint, der Bundesrat kenne die Sorgen des Volkes nicht mehr. Vor drei Jahren war es noch knapp ein Viertel.

Muss einem da nicht angst und bange werden? Ist der Bundesrat tatsächlich dabei, seinen grossen Vertrauensvorschuss zu verspielen? Kaum ein Land auf der Welt kann der Schweiz das Wasser reichen, wenn es um das Zutrauen in die eigene Regierung geht. Geht jetzt alles bachab? Aber halt: Kann eine Regierung das in sie gesetzte Vertrauen überhaupt so schnell vergeigen, wie es die kursierenden Daten suggerieren?

Der wichtige Unterschied: Diffuse und spezifische Unterstützung

Zur Einordnung der herumgereichten Zahlen lohnt sich ein Rückgriff auf die einflussreichen Analysen von David Easton. Der amerikanische Politikwissenschaftler unterschied mit der spezifischen und der diffusen Unterstützung zwischen zwei Arten der politischen Rückendeckung durch die Bevölkerung.

Erstere nimmt die konkreten Handlungen der Regierung ins Visier. Sie bemisst sich nach dem Grad der Zufriedenheit mit der Erfüllung von Forderungen und der Herbeiführung von Entscheidungen im Interesse der Betroffenen oder der Allgemeinheit. Letztere spiegelt hingegen eine tief verwurzelte Grundhaltung gegenüber den Herrschenden wider, die sich weitgehend unabhängig vom konkreten Leistungsausweis der amtierenden Persönlichkeiten entwickelt und damit auch strapazierfähiger ist.

Mehr noch: Eine Demokratie kann Einbussen der spezifischen Schützenhilfe durchaus wegstecken, während sie die diffuse Unterstützung ihrer Herrschaftsträgerinnen und Herrschaftsträger wie die Luft zum Atmen braucht. Im Gegensatz zum diffusen Beistand unterliegt die spezifische Gunstbezeugung naturgemäss auch häufigen Schwankungen und ist von eher kurzfristiger Dauer.

Diese in Zeiten der galoppierenden Aufmerksamkeitssuche vielleicht spitzfindige Unterscheidung ist durchaus wichtig, schützt sie doch vor Fehlinterpretationen vermeintlicher Fehlentwicklungen. Fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger von der Regierung nämlich im Stich gelassen oder mit ihren Sorgen nicht ernst genommen, sprechen wir von einem Verfall spezifischer Rückendeckung.

Das Vertrauen in die politischen Autoritäten ist hingegen ein Paradebeispiel diffuser Unterstützung und weitgehend immun gegen Schwächen der Regierungsmannschaft. Wird dieses explizit abgefragt, finden sich deshalb auch kaum Hinweise auf einen Schrumpfungsprozess. Im Gegenteil, gemäss den Auswertungen der Schweizer Wahlstudie ist das Vertrauen in den Bundesrat in den letzten drei Jahrzehnten auf hohem Niveau relativ stabil geblieben.

Der überall diskutierte Rückgang der spezifischen Unterstützung für den jeweils amtierenden Bundesrat sollte deshalb nicht vorschnell in einen Schwund des Vertrauens in diese Institution umgedeutet werden. Allerdings lässt sich nicht ausschliessen, dass eine stetig nachlassende spezifische Rückendeckung auch das stärkste politische Vertrauen irgendwann erodieren lässt. Bis dahin aber gilt: in dubio pro reo.

Zweitveröffentlichung

Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL

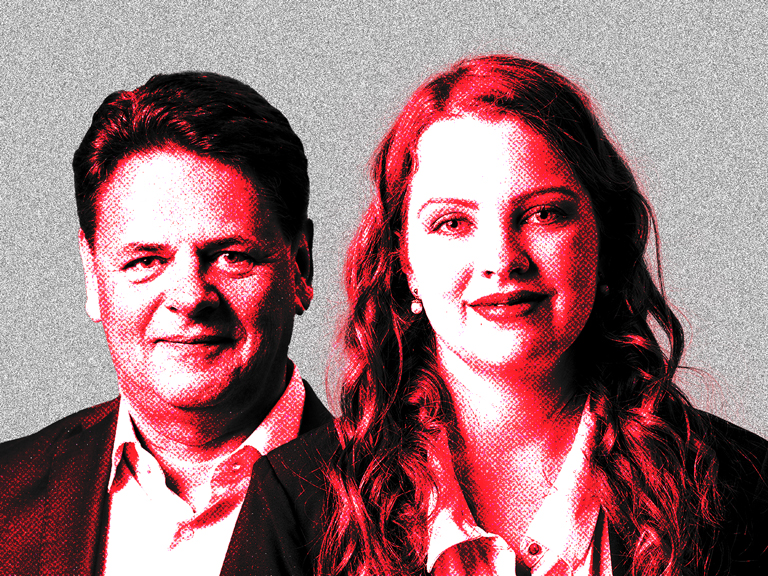

Die Tamedia-Kolumnen von Markus Freitag sowie von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus erscheinen auch im uniAKTUELL.

Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern

Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.