Kolumne «Schweizer Herzfrequenzen»

Freiheit oder Sicherheit? Wie die Impffrage die Schweiz polarisiert

Die Masern, längst vergessen und scheinbar ausgerottet, sind zurück. Und mit ihnen die Impffrage.

Die jüngsten Ereignisse rufen Erinnerungen an vergangene Tage wach. Fieber, eine laufende Nase, blutunterlaufene Augen, dazu der typische Ausschlag am ganzen Körper: Die Masern, längst vergessen und scheinbar ausgerottet, sind zurück. Die Weltgesundheitsorganisation WHO verzeichnet für Europa die höchste Zahl von Masernfällen seit mehr als 25 Jahren. Und fast täglich erreichen uns Meldungen über Infektionen, zuerst aus den USA und nun sogar auch vor unserer Haustür.

Rufen die einen jetzt zum Schutz durch die Impfung auf, schüren andere die Skepsis gegenüber dieser Form der Immunisierung. So schlägt beispielsweise der amerikanische Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Lebertran und Vitamin B im Kampf gegen die hochansteckende Krankheit vor.

Und wissen Sie noch? Vor ziemlich genau fünf Jahren hat uns die Covid-19-Pandemie heimgesucht und über zwei Jahre lang in Atem gehalten. Stand anfangs die Versorgung mit WC-Papier ganz oben auf der Prioritätenliste, trieb uns das Virus später mit Restaurant- und Schulschliessungen, Abstandsregeln oder Masken den Schweiss auf die Stirn. Das Land schien zweigeteilt. Hier die einen, die alle Massnahmen zur Eindämmung des Virus vorbehaltlos befürworteten. Dort die anderen, die alle Vorschriften als unnötige Zumutung und Gängelei ablehnten.

Wie stark sind wir wirklich polarisiert?

Sehnten sich Erstere nach Sicherheit, forderten Letztere Freiheit. Besonders die Aufrufe zur Impfung und die damit eingelösten Zertifikate pflügten das soziale Miteinander in der Hochphase der Pandemie gehörig um. Bricht dieses Zerwürfnis jetzt wieder auf? Wie sehr spaltet die Idee der Impfung gegen Infektionskrankheiten die Bevölkerung eigentlich hierzulande? Gibt es in dieser Frage nach wie vor zwei Parteien, die sich erbittert gegenüberstehen?

Einerseits ist es durchaus denkbar, dass die Schwere und Heftigkeit des Konflikts aus der Coronazeit immer noch in den Köpfen und Herzen der Befürworterinnen und Gegner nachwirkt. Zu stark und zu unverrückbar wurden die gegenläufigen Anschauungen von beiden Seiten ihrer jeweiligen Anhängerschaft eingeimpft. Andererseits hat die sozialpsychologische und politikwissenschaftliche Forschung die Entstehung von derlei Identitäten und Polarisierungen mit besonders spaltenden Krisenereignissen und deren politischer Vereinnahmung in Verbindung gebracht. In einer Welt nach der Pandemie spaltet die Impfung vielleicht auch gar nicht mehr so sehr die Gemüter, weil sie an Bedeutung verloren hat und das Thema von niemandem mehr ernsthaft bewirtschaftet wird.

Was die Zahlen sagen

Fragt man die Schweizerinnen und Schweizer nach ihrer Einstellung zur Impfung gegen Infektionskrankheiten, so befürwortet rund ein Drittel diese fast vorbehaltlos, während ein gutes Viertel ihr stark ablehnend gegenübersteht. Diese Haltung wird vor allem durch die politische Gesinnung bestimmt: Je weiter links sich die Menschen im Politspektrum verorten, desto stärker wird die Impfung gutgeheissen.

Weitere Auswertungen zeigen zudem, dass die jeweiligen Lagermentalitäten unterschiedlich ausgebildet sind. Während die Impfverfechter und Impfverfechterinnen eher geschlossen auftreten, finden wir bei den Gegnerinnen und Gegnern kaum Anzeichen für einen starken Schulterschluss. Auch die Animositäten entlang des Grabens sind verschieden stark ausgeprägt, wobei die Befürworterinnen und Befürworter den Skeptikerinnen und Skeptikern eher mit Befremden und Argwohn begegnen als umgekehrt.

Die Zahlen verdeutlichen aber auch: Obwohl die Impffrage in der Schweiz nach wie vor die Gemüter erhitzt, sind die Fronten weniger verhärtet als in der Vergangenheit. Gilt das auch für Sie?

Zweitveröffentlichung

Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL

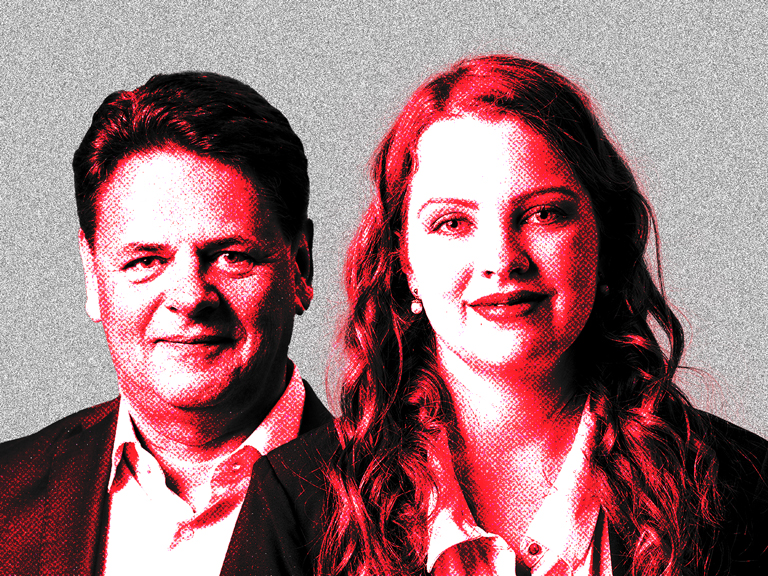

Die Tamedia-Kolumnen von Markus Freitag sowie von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus erscheinen auch im uniAKTUELL.

Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern

Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.