SNF-Bild-Wettbewerb

SNF kürt Bilder von Krebs-Choreo und Menschenkette

Lucien Hinderling und Guido Schreurs, zwei Forscher der Universität Bern, haben beim Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder 2025 des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) jeweils einen Preis beziehungsweise eine Auszeichnung erhalten.

Beim Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) haben zwei Forscher der Universität Bern ihr visuelles Talent bewiesen: Guido Schreurs hat mit seiner Fotografie in der Kategorie «Männer und Frauen der Wissenschaft» den 1. Preis gewonnen und der Video-Loop von Lucien Hinderling wurde in der Kategorie «Kurzvideo» ausgezeichnet.

Eimer funktioniert als Bindeglied

Guido Schreurs, Professor für Geologie an der Universität Bern, hat seine Leidenschaft für die Fotografie schon vor Jahren entdeckt. Bereits 1999 präsentierte er in einer Fachbibliothek der Universität Bern analoge Schwarz-Weiss-Fotografien. Nun freut er sich, dass sein prämiertes Bild im Rahmen der Bieler Fototage ausgestellt wird, wie alle Gewinnerarbeiten des Wettbewerbs für wissenschaftliche Bilder. Als er die Ausschreibung für diesen gelesen hatte, dachte er sogleich an die Fotografien, die er in einem einprägsamen Moment in Teniky, im Süden Madagaskars, realisiert hat.

«Es war früh am Morgen und kühl. Die Lichtverhältnisse waren eindrücklich. Unser Forschungsteam stand am Fuss einer Steilwand, und ich war etwas abseits im Schatten und habe spontan entschieden, die Szenerie zu fotografieren.» Das Bild hält einen Moment fest, in dem ein grosser Erdhaufen umgelagert werden musste. «Mir gefällt, wie die rund 20 Personen im Schatten im Vordergrund eine Menschenkette bilden und in beschwingter Stimmung die vollen Eimer weiterreichen», so Schreurs. In ihrem Kommentar bezeichnete die Jury den «Eimer als Bindeglied» zwischen den Menschen.

«Unser Forschungsteam stand am Fuss einer Steilwand, und ich war etwas abseits im Schatten und habe spontan entschieden, die Szenerie zu fotografieren.»

Guido Schreurs

Die Faszination für Teniky lässt bis heute Schreurs nicht los. Entsprechend wird er noch in diesem Jahr zu weiteren Arbeiten mit Forschenden an den Ausgrabungsort zurückkehren. Aktuell vermutet er, dass die Besiedlung durch Zoroastrier aus dem Iran vor rund 1000 Jahren erfolgte. Ausgegrabene tausendjährige Holzkohlefragmente lassen diese zeitliche Einordnung zu. «Mich fasziniert der fast schon mysteriöse Ort, denn er wirft viele offene Fragen auf», berichtet der Geologe. Die Siedler von Teniky schnitten Nischen und Kammern in die Felswände, die in Madagaskar und dem südwestlichen Indischen Ozean einzigartig sind. Doch es scheint so, als ob die damaligen Siedler nicht lange in Teniky gelebt haben. Auch dies ist ein nach wie vor ungelöstes Mysterium.

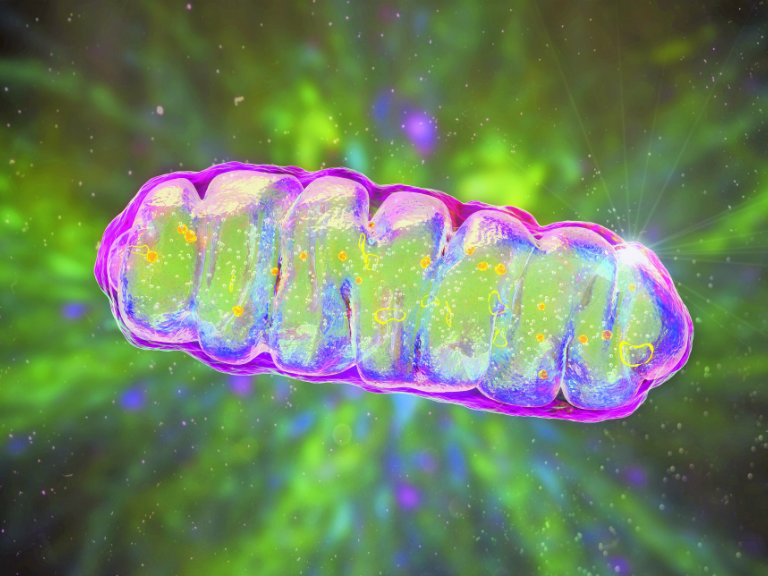

«Choreografie migrierender Tumorzellen» von Lucien Hinderling: Die Epithelzellen bei einer Krebserkrankung bewegen sich in komplexen Formationen. Video: CC BY-NC-ND

Lucien Hinderling, Doktorand am Institut für Zellbiologie an der Universität Bern, vermochte die Jury zu einer Auszeichnung zu überzeugen. Die Bewegungen von Krebszellen in seinem Video-Loop «verleihen einer oft tödlichen Krankheit eine seltsame Anmut», kommentiert die Jury. Hinderling selbst sagt: «Mit meiner Bildsprache soll die Bedeutung der experimentellen Forschung zur Klärung relevanter Prozesse unterstrichen werden.» Denn die bewegte Bildgebung kann dazu führen, dass sich Krebserkrankungen besser verstehen lassen. Co-Urheberin und Co-Urheber des Video-Loops sind Agne Frismantiene und Olivier Pertz der Universität Bern.

Künstlerischer Blick auf die Forschung

Der prämierte Video-Loop zeigt, dass Krebszellen dynamisch sind und komplexe Verhaltensweisen aufweisen. Dabei wird deutlich, wie die Epithelzellen sich in Mustern formieren. Bei den Zellen handelt es sich um menschliche Brustzellen mit der genetischen Mutation PI3K, die bei Krebserkrankungen häufig zu beobachten ist.

Für seine Art der Aufnahme entwickelte Hinderling Echtzeit-Mikroskopie-Plattformen. Mit Optogenetik – einer Methode, bei der Zellen durch Lichtimpulse gezielt aktiviert oder deaktiviert werden – und Computersteuerung, die diese Lichtsignale genau steuert, lässt sich die dynamische zelluläre Signalübertragung, also die zeitlich veränderliche Kommunikation und Reaktion von Zellen auf Reize, untersuchen.

«Mit meiner Bildsprache soll die Bedeutung der experimentellen Forschung zur Klärung relevanter Prozesse unterstrichen werden.»

Lucien Hinderling

Hinderlings Leidenschaft gilt der Forschung. «Es gibt mir viel Befriedigung, Dingen nachzugehen, die mich neugierig machen», erzählt der Doktorand. Ihn fasziniere es, neue Blickwinkel auf die Forschung zu werfen und diese an die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Seine bewegten Forschungsbilder wirken fast schon kunstvoll. «Die Kombination von Forschung und ästhetischen Videoaufnahmen davon werde ich in Zukunft weiterverfolgen.»

Infobox

Mehr zum SNF-Bild-Wettbewerb

Jedes Jahr seit 2017 lädt der Schweizerischen Nationalfonds (SNF) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu ein, ihre Forschung mit einer Fotografie oder einem Video zu präsentieren. Der Wettbewerb für wissenschaftliche Bilder richtet sich an alle Forschende, die an einer Hochschule oder einer anderen Forschungsinstitution in der Schweiz oder Liechtenstein tätig sind. Es können Werke in vier Kategorien eingereicht werden: «Das Forschungsobjekt», «Orte und Werkzeuge der Forschung», «Männer und Frauen der Wissenschaft» und «Kurzvideo». Die prämierten Werke werden an den Bieler Fototagen –vom 2. bis 25. Mai 2025 – ausgestellt.

Zur Person

Guido Schreurs

studierte Geologie an der Universität Utrecht in den Niederlanden und promovierte an der ETH Zürich. Seit 2013 ist er assoziierter Professor am Institut für Geologie der Universität Bern. Als Geologe hat er in vielen Regionen Madagaskars gearbeitet und vor Ort mehrere Forschungsprojekte geleitet.

Zur Person

Lucien Hinderling

studierte Informatik an der Universität Fribourg, wo er sich insbesondere für die Anwendung von Computer Vision in der biologischen Forschung interessierte. Nach einem MSc in Bioinformatik begann er sein Doktorat am Institut für Zellbiologie der Universität Bern im Labor von Prof. Olivier Pertz.