Von Anna Tumarkin bis Virginia Richter

Die Geschichte der Frauen an der Uni Bern

Julia Richers und Carmen Scheide zeichnen die Geschichte der Frauen an der Universität Bern kritisch nach. Ihre Expertise für die Geschichte Osteuropas ist hierbei erhellend, gab es in Bern doch einst eine «russische Kolonie».

Es war eine bemerkenswerte programmatische Rede, die Rektor Hans von Scheel 1873 am Stiftungstag der Universität Bern hielt. Unter dem Titel «Frauenfrage und Frauenstudium» plädierte er – nach einer ausgewogenen Erörterung von Gründen für oder gegen eine Zulassung von Frauen zum Studium – für eine umgehende Öffnung der Universität für Frauen.

Anlass seiner Ausführungen war die Anwesenheit von 21 Studentinnen an der Universität Bern, die überwiegend an der Medizinischen Fakultät studierten. Hans von Scheel sah in der neuen Frauenbildungsbewegung keine «Modelaune emancipationssüchtiger Damen, die schnell verschwinden werde», sondern einen soziokulturellen Wandel. Frauen würden zunehmend aus den traditionellen Familienrollen «heraustreten», um ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Dieses Anliegen sei zu unterstützen und führe nicht automatisch zu einer Auflösung der sozialen Ordnung. Der Zugang zur Universität für Frauen müsse geregelt und demjenigen von Männern gleichgestellt werden, was die Zulassungsbedingungen betraf, auch hinsichtlich Herkunft.

Ein mutiger Schritt: Die Zulassung von Frauen

«Da aber nun alle unsere Universitäten, und zwar zu ihrem eigenen Heile auch insofern einen kosmopolitischen Charakter haben, dass sie männliche Ausländer zulassen, wie können sie sich dann gegen Ausländerinnen abschliessen?», fragte der Rektor das anwesende Publikum.

Ein Jahr später, 1874, trat die Erziehungsdirektion des Kantons Bern auf die Argumente ein und erliess ein Reglement über die Zulassung von Frauen zum Studium an der Universität, wo sie fortan ohne Beschränkungen studieren konnten.

«Die Pionierinnen aus Osteuropa eckten an und irritierten, aber sie waren Vorkämpferinnen und Wegbereiterinnen für Schweizer Akademikerinnen, deren Anteil erst ab 1914 deutlich zunahm.»

— Julia Richers und Carmen Scheide

Im Folgenden sollen mit einem historischen Überblick ausgewählte Aspekte zum Aufbruch und zu den Herausforderungen von Frauen an der Universität Bern aufgegriffen werden. Dazu zählen die weltoffene Internationalisierung und die Rolle von Pionierinnen aus Osteuropa wie auch der steinige Weg für Frauen in der Wissenschaft.

Pionierinnen aus Osteuropa prägen das Frauenstudium

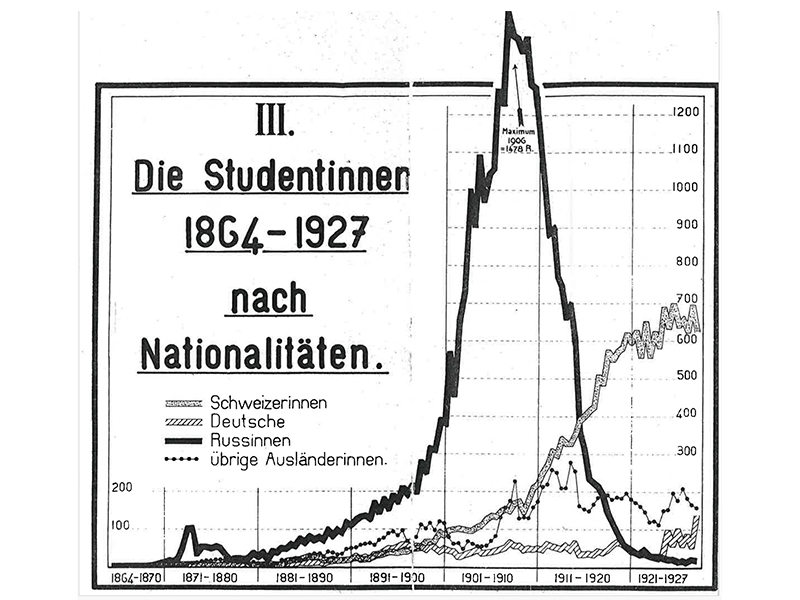

Die Geschichte des Frauenstudiums in Bern ist ohne die ersten Pionierinnen aus Osteuropa nicht zu erzählen. Über 40 Jahre lang, von 1874 bis 1914, kamen die Studentinnen in Bern mehrheitlich aus dem Zarenreich, bisweilen mit einem Anteil von fast 90 Prozent.

Die Ursachen hierfür sind vielfältig und liegen in der ambivalenten Frauenbildungspolitik des Zarenreichs begründet. Nach einer ersten fortschrittlichen Öffnung von Mädchengymnasien und universitären Vorlesungen Mitte der 1850er-Jahre beschränkte die zarische Regierung den Zugang in den 1860er-Jahren bereits wieder. 1873 versuchte sie sogar, jenen Frauen, die für ein Studium in die liberale Schweiz ausgewichen waren, mit einem zarischen Erlass den Riegel für eine berufliche Zukunft in Russland vorzuschieben. Der Erlass richtete sich gegen die Universität Zürich als dem «Centrum der revolutionären Propaganda», wo die studierenden «jungen Mädchen unter den Einfluss der revolutionären Führer» gerieten und, dem «sittlichen Zerfall» dienend, «zu willenlosen Werkzeugen derselben» würden.

«Die Zeitungen sprachen freimütig von der ‹Russenplage› an der Universität Bern.»

— Julia Richers und Carmen Scheide

Frauen machten Uni Bern zur grössten Hochschule der Schweiz

Nach dem tödlichen Attentat auf Zar Alexander II. 1881 schränkte die Regierung den Zugang zu Bildung weiter ein und führte zusätzlich von 1887 bis 1917 einen folgenschweren Numerus clausus für jüdische Studierende ein. Für Frauen, Juden und Jüdinnen blieb faktisch nur noch der Gang ins Ausland. Die junge, weltoffene Universität Bern rückte hier besonders ins Zentrum des Interesses und entwickelte sich bis 1900 aufgrund des Zustroms zur grössten Hochschule der Schweiz.

Anna Tumarkin: Erste Professorin mit vollen Rechten

Das wohl prominenteste Beispiel einer Akademikerin aus dem Zarenreich war Anna Tumarkin. Sie kam 1892 aus der bessarabischen Stadt Kischinew/Chişinău (heute Republik Moldau) nach Bern, wo sie 1895 mit Bestnote ihr Doktorexamen in Philosophie bestand. Nach Studien in Berlin habilitierte sie 1898 in Bern, wurde Privatdozentin, Titularprofessorin und schliesslich 1909 zur ausserordentlichen Professorin befördert. Sie war damit die erste Professorin Europas mit allen Prüfungs- und Einsitzrechten.

Die «russische Kolonie» in Bern

In Bern entstand mit den Emigrantinnen und Emigranten aus dem Zarenreich eine lebendige «russische Kolonie», so der Sprachgebrauch von damals. «Die russische Kolonie lebte in zwei Quartieren, Länggasse und Mattenhof», schrieb Vladimir Medem, der bekannte Sozialist und Vertreter des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes, in seinen Erinnerungen. Man fühlte sich dort «fast in ein jüdisches Schtetl zurückversetzt».

Bei genauerer Betrachtung bestand diese Kolonie jedoch aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen: Bekanntheit erlangte das revolutionäre Milieu, zu dem auch Lenin oder Rosa Grimm gehörten und das neben Bolschewiki auch Menschewiki und Sozialrevolutionäre umfasste. Bedeutend war zudem das zionistische und bundistische Milieu, zu dem Medem, Sophia Getzowa und Chaim Weizmann zählten. Schliesslich gab es jene Gruppe, die aus rein akademischen Interessen den Weg nach Bern gefunden hatte, wie Tumarkin oder die spätere Schulärztin und Frauenrechtlerin Ida Hoff.

Widerstände und Vorurteile

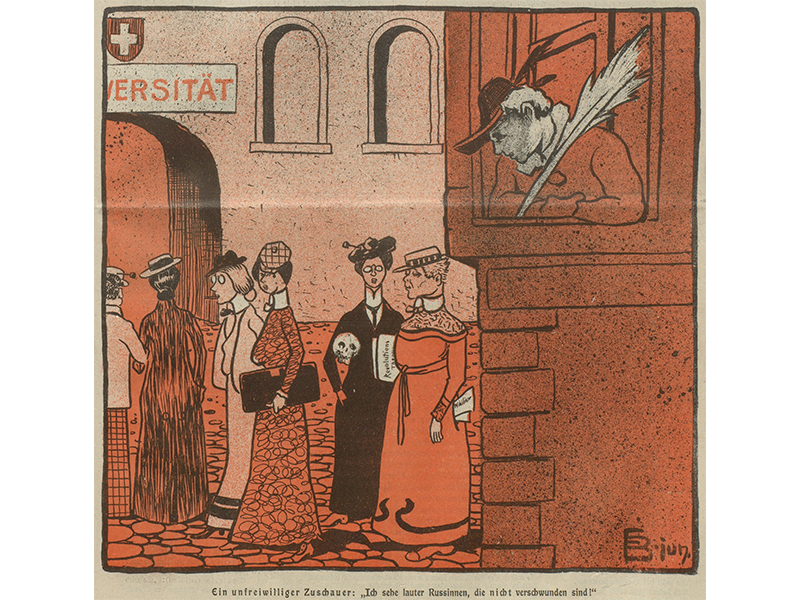

Gerade der ungewohnte Anblick der grossen Anzahl «russischer Studentinnen», wie die jungen Akademikerinnen aus dem Zarenreich pauschal bezeichnet wurden, löste in der Schweizer Presse eine lang anhaltende Debatte aus.

1904 entbrannte in der Berner Presse eine Zeitungskampagne über «Die russische Studentin», die teils rassistische und antisemitische Züge trug. Und noch in den Jahren 1907/1908 sprachen die Zeitungen freimütig von der «Russenplage» an der Universität Bern. In den bissigen zeitgenössischen Karikaturen des Satiremagazins «Nebelspalter» erschienen die Russinnen als Revolutionärinnen und Bombenlegerinnen, als kurzhaarige, bebrillte, androgyne Wesen oder als moderne Hexen und Giftmischerinnen im weissen Laborkittel.

«Augenfällig ist die Verbindung zwischen den ersten Akademikerinnen an der Universität Bern und der späteren Frauenstimmrechtsbewegung. »

— Julia Richers und Carmen Scheide

Wegbereiterinnen für Schweizer Studentinnen

Die Pionierinnen aus Osteuropa eckten an und irritierten, aber sie waren vor allem Vorkämpferinnen und Wegbereiterinnen für Schweizer Akademikerinnen, deren Anteil erst mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs deutlich zunahm. 1928 resümierte Hedwig Anneler (1888–1969) in ihrer Abhandlung zum Frauenstudium in Bern: «Ohne diese Fremdlinge hätten wir den Weg in die Hochschule vielleicht noch später und noch seltener gefunden.»

Für das Frauenstimmrecht

Augenfällig ist die Verbindung zwischen den ersten Akademikerinnen an der Universität Bern und der späteren Frauenstimmrechtsbewegung. Gerade im 1899 gegründeten Studentinnenverein der Uni Bern fand eine gesellschaftspolitische Mobilisierung junger Studentinnen statt. Prominente Beispiele von Akademikerinnen, die sich für eine politische Gleichstellung von Frauen einsetzten, waren die Biochemikerin Gertrud Woker, die Frauenrechtlerin Annie Leuch-Reineck oder Tumarkins Lebensgefährtin Ida Hoff. Die Zugehörigkeit zur Frauenbewegung war für diese Frauen «eine Selbstverständlichkeit, fühlten sie sich doch durch ihr Studium als Bevorzugte und wussten, dass [sie] diesen Vorzug der Frauenbewegung verdankten», bemerkte die Frauenrechtlerin Agnes Debrit-Vogel (1892–1974) rückblickend.

Bekanntermassen kam das Frauenstimmrecht für Schweizerinnen dann doch später als erhofft; auch dauerte es bis 1964, bis die Universität Bern mit der Rechtswissenschaftlerin Irene Blumenstein- Steiner (1896–1984) die erste ordentliche Professorin berief.

Neue Frauenbewegung fordert Gleichstellung

In den späten 1980er-Jahren erfolgte ein erneuter Aufbruch mit Forderungen zur Gleichstellung und Sichtbarmachung von Frauen in der Wissenschaft, auch an der Universität Bern. 1988 gründete sich der Verein «Feministische Wissenschaft» (FemWiss). 1989 nahm die Historikerin Beatrix Mesmer als erste Frau und Vizerektorin Einsitz in der Universitätsleitung. 1990 wurde die Abteilung für Frauenförderung (AFF) eingerichtet. Wichtige Aufgaben waren die Beteiligung an Berufungskommissionen, die Vertretung der Interessen von Frauen in der Wissenschaft durch Netzwerkbildung, die Karriereplanung, die Einrichtung von Kinderbetreuungsplätzen und weitere Bestrebungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Mit dem sich wandelnden Diskurs über Frauen, ihren Platz in Gesellschaft und Geschichte sowie die Macht- und Geschlechterverhältnisse wurde 1998 die Abteilung umbenannt in

«Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männern» (AfG; heute Abteilung für Chancengleichheit, AfC). Mit Doris Wastl-Walter wurde 2011 die erste Vizerektorin ernannt, in deren Ressort die Gleichstellung fiel. Auf sie folgten 2017 Silvia Schroer sowie 2023 Heike Mayer.

Nach 150 Jahren die erste Rektorin

Aktionspläne, Massnahmen und Richtlinien zur Gleichstellung und für Diversität befinden sich in einem permanenten Entwicklungsprozess, ebenso Förderinstrumente für die Erhöhung des Frauenanteils an der Universität auf allen Qualifikationsebenen.

Seit der Rede des Berner Rektors Hans von Scheel und der Einführung des Frauenstudiums 1874 dauerte es dennoch 150 Jahre, bis 2024 mit der Anglistin Virginia Richter erstmals eine Frau an die Spitze der Universitätsleitung berufen worden ist.

Über die Autorin

Julia Richers

ist Professorin für Neueste Allgemeine und Osteuropäische Geschichte an der Universität Bern. Sie forscht und arbeitet zu den Grenzräumen Ostmitteleuropas und zur Sowjetunion sowie zu den vielfältigen Verflechtungen zwischen der Schweiz und Osteuropa.

Kontakt: Prof. Dr. Julia Richers, julia.richers@unibe.ch

Über die Autorin

Carmen Scheide

ist Dozentin für Geschichte Osteuropas an der Universität Bern. Sie forscht und arbeitet zu Erinnerungskulturen, Kriegsfolgen und Zeitgeschichte in Osteuropa, besonders in Bezug auf die Regionen Russland und Ukraine. Zudem interessiert sie sich für Frauen- und Geschlechtergeschichte.

Kontakt: Dr. habil. Carmen Scheide, carmen.scheide@unibe.ch

Biographische Erfahrungen

Carmen Scheides Weg als Wissenschaftlerin

Ihren eigenen akademischen Werdegang als Frau hat Carmen Scheide in einem persönlichen Text verfasst: Männerdomäne Wissenschaft – «Aus Ihnen wird mal eine ordentliche Sekretärin»

Ausstellung: «Pionierinnen aus Osteuropa»

Julia Richers und Carmen Scheide haben mit ihren Studierenden zum 150. Geburtstag Anna Tumarkins eine Ausstellung erarbeitet, die an die Aufbruchsjahre von Frauen an der Universität Bern erinnert:

Die Ausstellung wird am Montag, 17. Februar 2025 um 14:30 Uhr von Rektorin Virginia Richter, den Macherinnen, Franziska Rogger und Nina Tumarkin am Tumarkinweg neben dem Hauptgebäude eröffnet (bei schlechter Witterung im Hörsaal 028).

Die Ausstellung thematisiert neben Anna Tumarkins aussergewöhnlicher Biographie den Beginn des Frauenstudiums in Bern, die wegweisende Rolle der Pionierinnen aus Osteuropa und zeigt die Hürden, die Frauen in der Wissenschaft zu überwinden hatten. An diesem Kapitel der Berner Universitätsgeschichte lassen sich mehrere historische Dynamiken aufzeigen: zum einen Bildung als Emanzipationsgeschichte und zum anderen Migration und Internationalisierung als Innovationspotenzial einer weltoffenen Universität.

Mehr Informationen: https://tumarkin.unibe.ch/ausstellung/index_ger.html

Magazin uniFOKUS

«Frauen in der Wissenschaft»

Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Frauen in der Wissenschaft»

uniFOKUS als Magazin abonnierenuniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.