Wissenschaftsgeschichte

Warum die Wissenschaft Frauen ausgrenzte

Frauen waren lange Zeit von der Wissenschaft ausgeschlossen. Was waren die Gründe? Was hat sich seither verändert, was ist noch zu tun? Die Historikerin Brigitte Studer, die Genderforscherin Andrea Zimmermann und die Wissenschaftsphilosophin Julie Jebeile ziehen Bilanz.

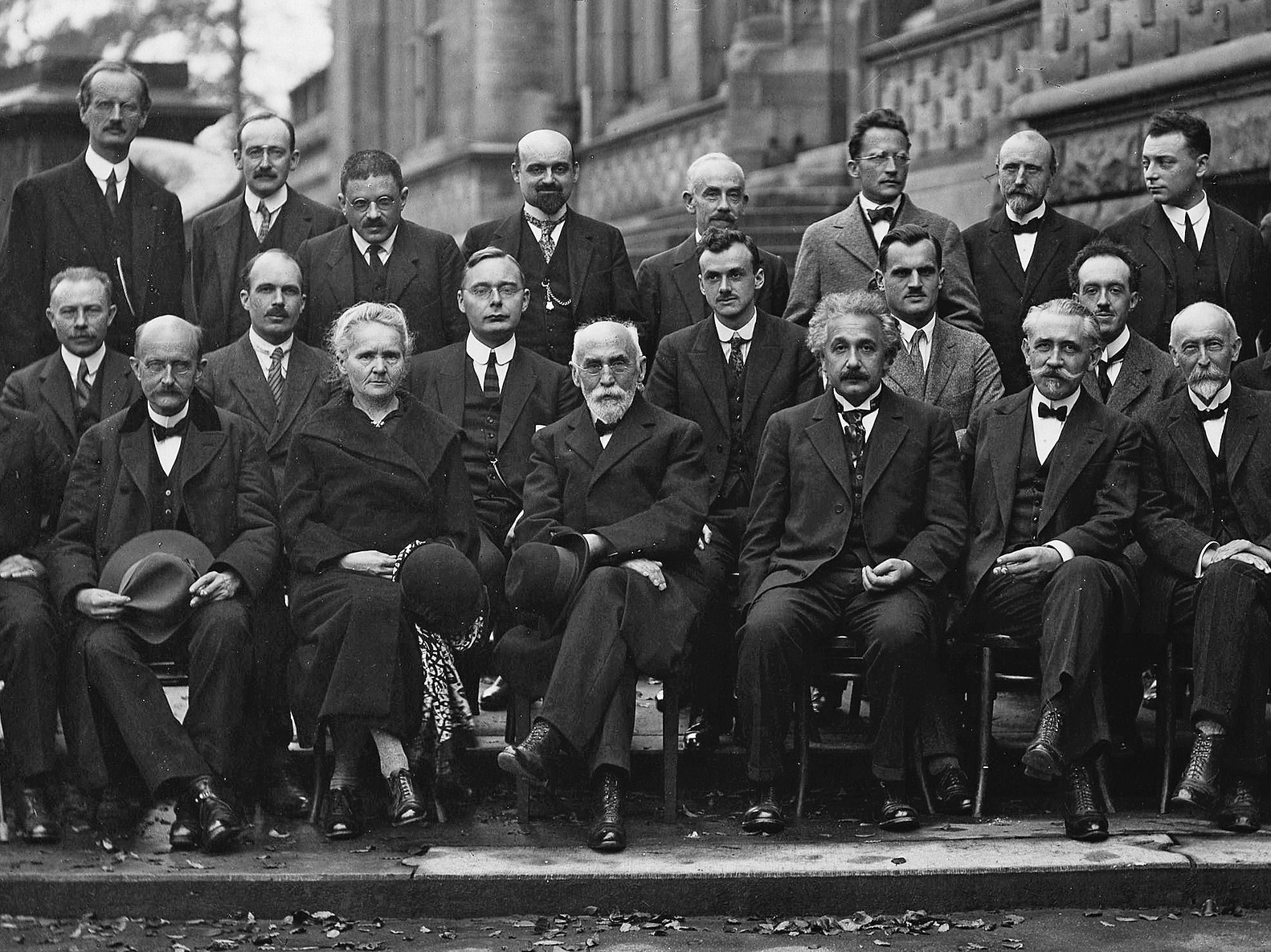

Man mache die Probe aufs Exempel: Wie sieht eine Künstliche Intelligenz einen Wissenschaftler – «a scientist», «a professor», «a researcher»? Die generierten Bilder werden vornehmlich (erstaunlich gut aussehende) Männer zeigen. Westliche Männer notabene, aber das wäre Thema für einen anderen Text. Das Resultat erklärt sich durch die Datenbasis, durch die «Vorbilder» also, mit denen die Modelle trainiert worden sind. Insofern kann man diese durchaus als kollektives Unterbewusstes deuten, als Reservoir «unserer» Vorstellung der Welt. Und die Vorstellung, dass Wissenschaft männlich ist, ist erstaunlich alt.

Mönchskulturen als Ursprung männlicher Wissenschaft

In seinem ungemein lesenswerten Buch «A World Without Women» hat der Wissenschafts- und Technikhistoriker David F. Noble die Urgründe des «Männerbunds» Wissenschaft ergründet – er hat sie in den monastischen Kulturen der Frühzeit und des Mittelalters gefunden. Die Historikerin Suzanne Wemple hieb in dieselbe Kerbe: «Man kann nur spekulieren, was geschehen wäre, hätten sich die unabhängigen Formen des weiblichen Mönchtums frei entfalten können, welche Art von Kreativität von den Frauengemeinschaften ausgegangen wäre, wenn ihre Mitglieder nicht vom Mainstream des religiösen, politischen und intellektuellen Lebens isoliert gewesen wären.»

«Argumente gegen Frauenkompetenz haben geradezu gewuchert über die Jahrhunderte, damit lassen sich Bibliotheken füllen.»

Brigitte Studer

Was uns direkt zu Kant führt und zum aufklärerischen Ideal: Dass es nämlich nicht darauf ankommt, wer denkt, sondern nur darauf, dass man denkt, methodisch korrekt und mit der Kühnheit, alte Dogmen zu hinterfragen. Sapere aude! Hab den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das hätte man ja durchaus auch feministisch verstehen können. In der Praxis allerdings zielte das emanzipatorische Prinzip der Aufklärung auf Machtverschiebungen unter Männern. Weg von der Kirche, hin zu sich gerade neu formierenden akademischen Strukturen.

Aufklärung als unvollendetes Versprechen?

«Das hat Feministinnen immer wieder beschäftigt: Ist der fortwährende Ausschluss der Frauen letztlich ein nicht eingelöstes Versprechen der Aufklärung?», sagt Brigitte Studer, emeritierte Professorin für Schweizer und Neueste Allgemeine Geschichte. Mit anderen Worten: Ist der feministische Grundgestus eher anti-aufklärerisch oder braucht die Aufklärung im Gegenteil so etwas wie ein Update, müsste man die Aufklärung bloss endlich konsequent zu Ende denken?

Frauen als Deformationen nach Aristoteles

Tragen wir doch mal die entsprechenden Chauvinismen und Stereotypen zusammen – dann wird sofort klar, dass mit dem abendländischen philosophischen Grundverständnis an diesem neuralgischen Punkt etwas ganz und gar nicht stimmt. Kant, etwa, meinte, dass Frauen im Bezug auf Wissenschaft keinen «architektonischen» Verstand hätten, denn dieser sei von den «Leidenschafften verdunckelt». Auf Aristoteles (ein Grundpfeiler wissenschaftlichen Denkens) geht die überaus einflussreiche Vorstellung zurück, am besten sehe man Frauen als natürliche Deformationen oder unvollkommene Männer an. Dieser Logik folgend war es ein Leichtes, ihnen eben die Eigenschaften abzusprechen, die man als notwendig erachtete, um Zugang zu Machtzirkeln zu bekommen.

Studer nennt da zum Beispiel Durchhaltevermögen, aber auch die Fähigkeit zum abstrakten oder überhaupt «vernünftigen» Denken. «Argumente gegen Frauenkompetenz haben geradezu gewuchert über die Jahrhunderte, damit lassen sich Bibliotheken füllen.»

Solche Abwertungen waren natürlich nicht auf die Wissenschaft beschränkt, wie so oft reflektiert die Wissenschaft in ihren Werten hier einfach allgemeine gesellschaftliche Tendenzen.

uniAKTUELL-Newsletter abonnieren

Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.

Der Funke des Himmels bleibt den Männern vorbehalten

Und die Stereotypen wucherten nicht nur bei den Männern, auch Frauen hatten sie verinnerlicht: In ihren Memoiren schreibt Mary Somerville, eine der seltenen Ausnahmefiguren, die schon im 19. Jahrhundert brillieren durften im Feld der Forschung: «Ich habe Beharrlichkeit und Intelligenz, aber kein Genie. Dieser Himmelsfunke ist [unserem] Geschlecht nicht vergönnt, wir sind von der Erde, irdig – ob uns in einem anderen Dasein höhere Kräfte zuteilwerden, weiss Gott, in diesem ist eigenständiges wissenschaftliches Genie hoffnungslos.» Es hat sich zwar einiges verändert seither, aber solche Hoffnungslosigkeiten finden sich nach wie vor. Exemplarisch dafür steht der von der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft alle zwei Jahre vergebene Paracelsus-Preis für ein international herausragendes Lebenswerk im Feld der chemischen Forschung. Preisträger bis jetzt: 32, davon Frauen: 0.

1780–1872

Mary Somerville

war eine schottische Astronomin und Mathematikerin, die als «Queen of science» bezeichnet wurde. Berühmtheit erlangte Somerville vor allem als Wissenschaftsautorin. Der Begriff «scientist» wurde erstmals 1834 in einer Rezension eines von ihr geschriebenen Buches verwendet.

Der Genie-Mythos als Hindernis

Der Genie-Mythos ist einer der prägenden Stereotypen, die Genderforscherin Andrea Zimmermann für die anhaltende Diskriminierung von Frauen in der Wissenschaft verantwortlich macht. «Die Wissenschaftskultur zelebriert dieses Bild nach wie vor: Ein Forscher hat keine sozialen Verbindungen, er widmet sich voll und ganz seiner Forschung, aus innerer Getriebenheit.» Das verträgt sich schlecht mit der sozialen Realität von Frauen, auch heute noch (siehe uniAKTUELL-Artikel «Wissenschaft und Familie: Neue Wege zur Vereinbarkeit»). Apropos soziale Realität: Wenn sich Frauen in die Wissenschaft verirrten, dann ausnahmslos solche von besserem Stand.

Das galt auch für die «liberale Insel» Schweiz, wie Studer erklärt. An Schweizer Unis konnten Frauen relativ früh studieren, wobei es grosse Unterschiede zwischen den Kantonen gab. Das führt Studer nicht nur auf den Liberalismus hierzulande, sondern eben auch auf einen gewissen Pragmatismus aufseiten des Uni-Personals zurück: Für viele Dozenten waren die ausländischen, zumeist vermögenden Studentinnen eine willkommene Möglichkeit, die Kolleggelder aufzubessern, die einen Grossteil ihres Einkommens ausmachten. Gleichzeitig begegnete man den meist russischen Studentinnen aus gutem Haus mit Misstrauen, brachten sie doch häufig kämpferische politische Ideen mit (siehe uniAKTUELL-Artikel «Die Geschichte der Frauen an der Uni Bern»).

Studentinnen mittlerweile in der Mehrheit

Klar ist auch: Der Zugang zum Studium war nicht das einzige Hindernis, das man Frauen in den Weg legte. Auch wenn es längst eine Selbstverständlichkeit für Frauen war, Recht zu studieren, brauchte es einen langen Kampf – bis 1923 –, bis sie auch als Anwältinnen zugelassen wurden. Denn als Anwalt tätig sein durfte nur, wer das Aktivbürgerrecht (also das Stimm- und Wahlrecht) besass. Ein Eingangstor zu Berufen mit akademischem Hintergrund sieht Studer historisch eher in der Medizin, da hätten die Stereotypen tendenziell für die Frauen gespielt. Dass diese Eingangstore, als sie sich endlich öffneten, auch rege genutzt wurden und werden, zeigt sich in nüchternen Zahlen: In den meisten Ländern studieren unterdessen mehr Frauen als Männer, die Schweiz ist da mit 50,5 Prozent eher im hinteren Feld zu finden (Zahlen zur Universität Bern siehe uniAKTUELL-Artikel «Ein inklusiver Blick kommt allen zugute» und «Frauenanteil an der Uni Bern»).

1897–1967

Johanna Gabriele Ottilie «Tilly» Edinger

war Paläontologin und Begründerin der Paläoneurologie, die fossile Gehirne untersucht. Als Frau und Jüdin war Edinger gleich doppelt marginalisiert. Sie unterschätzte lange Zeit die Lebensgefahr in Deutschland. 1939 floh sie in die USA, wo sie an der Harvard University unterkam.

Aber: Die Stereotypen halten sich hartnäckig. Noch 2005 sorgte Lawrence Summers, Rektor der Harvard University, für einen Skandal, als er in einer Rede wissenschaftlich verbrämte Gründe für die Unterrepräsentation von Frauen in Leitungsfunktionen suchte. Die Begründungen kommen zwar nicht mehr so krude daher wie noch im ausgehenden 19. Jahrhundert, als begeisterte Physiologen Gehirne wogen und die alten Vorurteile endlich bestätigt fanden: Frauenhirne sind im Schnitt nun einmal etwa zehn Prozent leichter als die von Männern.

«Wissenschaftlerin sein ist ein Ausbalancieren von Stereotypen.»

Andrea Zimmermann

Aber nach wie vor gerät man leicht auf Abwege, wenn man der wohl überhaupt falsch gestellten Frage nachgeht, ob «Frauen anders denken als Männer». Studien zeigen zwar unterschiedliche Kompetenzen in gewissen Feldern, aber die Datenlage ist bestenfalls mager, und das Dilemma, wie viele der Unterschiede auf die Sozialisation zurückzuführen sind, auf ungleiche Ermutigung in der Schulzeit zum Beispiel, lässt sich ohnehin nicht auflösen.

Vielfalt der Perspektiven verbessert Forschung

Was würde es also heissen, zu fragen, ob wir eine «weiblichere» Wissenschaft bräuchten? Wie vermeidet man die Fallgruben essenzialistischen Denkens? Die simple Aufteilung «männlich gleich rational, weiblich gleich einfühlsam» ist jedenfalls nicht hilfreich. Oder wie es Zimmermann beschreibt: «Wissenschaftlerin sein ist ein Ausbalancieren von Stereotypen» – nicht zu männlich sein, nicht zu weiblich sein.

Magazin uniFOKUS

«Frauen in der Wissenschaft»

Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Frauen in der Wissenschaft»

uniFOKUS als Magazin abonnierenDie eingangs gestellte Frage, welche Kreativität des Forschens wir auch hätten haben können, wäre die Wissenschaft lange Zeit keine so exklusiv männliche Angelegenheit geblieben, beschäftigt auch . Die Wissenschaftsphilosophin hat einen Hintergrund in Physik und ist sicher, dass es die Wissenschaft verändert, wenn «sozial weniger privilegierte Gruppen» involviert werden – sie meint damit explizit nicht nur Frauen, sondern auch Menschen aus nicht-westlichen Kulturen. Jebeile will so den Blickwinkel verändern: hin zu einer explizit auf Machtstrukturen achtende Forschungsweise. So ein Ansatz berücksichtigt, wie wissenschaftliches Wissen mit Ungerechtigkeit verbunden ist.

1938–2011

Lynn Margulis

war Biologin und Mitbegründerin der Gaia-Hypothese. Berühmt wurde Margulis für ihre Theorie der Endosymbiose, der zufolge es zu Evolutionssprüngen kommt, wenn Mikroorganismen zu höher entwickelten Lebensformen verschmelzen. Margulis’ Theorie findet sich heute in jedem evolutionsbiologischen Lehrbuch, wurde von männlichen Kollegen aber lange nicht ernst genommen. Das zugrunde liegende Paper wurde vor der Publikation rund 15 Mal abgelehnt.

Zum Beispiel untersucht Jebeile, wie man Klimamodelle erstellen kann, und fokussiert dabei nicht bloss auf die «nackten» Zahlen, sondern auch auf die zugrunde liegenden Prämissen. Wer steht hinter dem Modell, welche Interessenverbindungen gibt es, verläuft der wissenschaftliche Diskurs entlang (forschungs)politischer Machtlinien? Es gebe eine Tendenz hin zu immer rechenintensiveren, feiner auflösenden Modellen, repräsentiert durch eine relativ kleine Gruppe mächtiger Klimawissenschaftler mit mathematisch-physikalischem Hintergrund. «Andere Forschende möchten eher auf einen Ansatz hinarbeiten, der sich auf die Menschen vor Ort und ihre Beobachtungen abstützt.»

Alte Stereotypen, neu verpackt

Welcher Ansatz richtiger oder relevanter ist, sei nicht einfach objektiv entscheidbar, daher plädiert Jebeile für eine Vielfalt an Perspektiven. Denn wir wüssten unterdessen eigentlich: Wissenschaft ist nun einmal nicht «neutral», die eine, beste Art, ein Problem zu lösen, gibt es oft nicht. Gerade der Blick einer Frau kann helfen, das zu verstehen, nicht weil sie eine Frau ist, sondern weil sie zu einer diskriminierten Gruppe gehört.

«Wissenschaft ist nun einmal nicht 'neutral', denn die eine, beste Art, ein Problem zu lösen, gibt es oft nicht.»

Julie Jebeile

Jebeile ist überzeugt, dass es diesen machtsensiblen Blick mehr denn je braucht, auch in anderen Disziplinen. Forschung und vor allem Technik greifen immer tiefer in gesellschaftliche Prozesse ein, Stichwort KI. Ist es ein seltsamer Zufall oder gehört es ins selbe alte Schema, wenn ihre Macher (Männer, vor allem) gleichzeitig beklagen, die Geschäftskultur sei zu «feminin» geworden und die nötige «maskuline Energie» werde unterdrückt (Zitat Mark Zuckerberg, CEO Meta) und wertvolle Eigenschaften wie «Aggressivität» gingen verloren? Wer dachte, wir hätten die alten Stereotypen endlich hinter uns gelassen, wird jedenfalls gerade eines Besseren belehrt.

Kontakte:

Prof. em. Dr. Brigitte Studer brigitte.studer@unibe.ch

Dr. Andrea Zimmermann andrea.zimmermann@unibe.ch

Prof. Dr. Julie Jebeile julie.jebeile@unibe.ch